京剧《举鼎观画》是传统老生戏中的经典剧目,取材于《东周列国志》,讲述春秋时期伍子胥逃亡吴国途中,过昭关、遇义士、举明志、观画忆往的传奇经历,全剧以“忠义”为魂,通过跌宕的情节、精湛的表演,塑造了伍子胥忍辱负重、复仇雪恨的英雄形象,集中展现了京剧“唱念做打”的综合艺术魅力。

剧情梗概

故事始于楚平王听信谗言,杀害伍子胥之父伍奢、兄伍尚,并下令追捕伍子胥,伍子胥背负血海深仇,逃出楚国都城,欲奔吴国借兵复仇,至昭关时,关隘重兵把守,地形险要,伍子胥一夜白头,焦虑万分,幸得隐士东皋公与义士渔翁相助,设计骗过守关将士,助其过关。

过关后,伍子胥饥困交加,至一村庄,见村口有石鼎重千斤,为表复仇决心,他于众人围观下奋力举起石鼎,展露神力,震慑乡民,得以暂歇,随后,他至画师家中,画师为其绘“昭关夜白图”,画中伍子胥须发皆白、神情悲愤,画师借此画讲述其家仇国恨,伍子胥睹画思人,悲从中来,更坚定复仇之志,伍子胥辞别义士,继续奔赴吴国,后借吴兵伐楚,鞭尸楚平王,雪洗前耻,全剧情节紧凑,从逃亡、受阻、助难到明志、忆往、前行,层层递进,将伍子胥的忠烈与悲愤展现得淋漓尽致。

主要人物与行当特点

| 人物 | 行当 | 性格特点 | 经典表演片段 |

|---|---|---|---|

| 伍子胥 | 老生 | 忠义刚烈、忍辱负重 | 举鼎、观画时的身段与唱腔 |

| 东皋公 | 末 | 智谋过人、仗义疏财 | 设计过关时的念白与眼神 |

| 渔翁 | 丑 | 善良淳朴、急公好义 | 助伍子胥渡江时的身段与念白 |

| 画师 | 旦/末 | 洞悉世事、以画明理 | 绘画时的手势与讲解 |

| 楚将 | 净 | 狡诈凶狠、忠于职守 | 把守昭关的脸谱与武打 |

艺术特色与表演亮点

《举鼎观画》的艺术魅力在于文武戏的巧妙融合与人物内心的深度刻画。

文戏以“情”动人:观画一折是全剧文戏的核心,伍子胥面对画像,从最初的惊愕、悲愤,到回忆父兄被害的痛苦,再到复仇决心的坚定,通过眼神的变化、水袖的甩动与唱腔的起伏展现,其唱腔以西皮导板、原板为主,如“伍员在逃难昭关过,幸遇义士渡江河”,高亢处如裂帛,低回处如泣诉,将人物内心的矛盾与激愤渲染得入木三分,画师的念白则沉稳含蓄,以画为媒,既推动情节发展,又深化了“忠义千秋”的主题。

武戏以“技”服人:举鼎一折是武戏的亮点,演员需通过扎实的腰腿功、托举技巧表现伍子胥的神力,表演中,演员先以“起霸”身段展现逃亡的疲惫,再通过“弓步托鼎”“鹞子翻身”等动作,将千斤鼎举过头顶,配合鼓点节奏,既夸张又富有真实感,凸显伍子胥为复仇不惜豁出性命的决心,此对演员的体力与技巧要求极高,堪称老行当的“硬功夫”。

程式化表演的象征意义:全剧大量运用京剧程式化动作,如伍子胥逃亡时的“蹉步”表现慌乱,观画时的“指画”动作引导观众视线,举鼎时的“亮相”突出英雄气概,这些程式不仅是表演技巧,更是人物情感的延伸,使观众在“看戏”的同时,能直观感受到人物的内心世界。

文化内涵与传承价值

《举鼎观画》不仅是一部英雄传奇,更承载着中国传统伦理观念,伍子胥“父仇不共戴天”的孝义、“知恩必报”的品格,以及“忍辱负重以成大业”的精神,契合了儒家文化中的“忠孝节义”价值观,剧中对“义士”的塑造——无论是东皋公的智谋、渔翁的善良,还是画师的理解,都体现了民间对“侠义精神”的推崇,彰显了中华民族“守望相助”的传统美德。

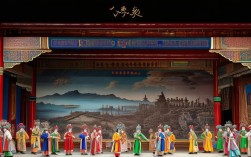

在传承方面,该剧历经百年,经马连良、谭富英等京剧名家的演绎,形成了不同的流派风格,青年演员通过复排经典,既保留了传统程式,又融入现代审美,使这部老戏在当代舞台上仍能引发观众共鸣,成为京剧艺术薪火相传的生动例证。

相关问答FAQs

Q1:《举鼎观画》中“举鼎”动作对演员的体力要求很高,演员如何训练以达到表演效果?

A1:演员需通过长期的基本功训练强化腰腿力量,如“站桩”“踢腿”“下腰”等,增强核心稳定性,专门进行“托举”技巧练习,用轻重不一的道具替代石鼎,逐步适应重量,表演时,通过气息控制与节奏把握,将力量感与舞蹈性结合,做到“举重若轻”,既展现神力,又避免受伤。

Q2:伍子胥在“观画”一折中的情感变化是如何通过唱念做打体现的?

A2:观画时,伍子胥的情感经历“惊—悲—愤—定”的变化,初始见画像(“惊”),眼神骤然睁大,身体微颤;回忆往事(“悲”),唱腔转慢,水袖轻掩面庞,声音哽咽;想到仇未报(“愤”),突然拍案而起,唱腔转为激昂,眼神凌厉;最终坚定决心(“定”),身姿挺拔,唱腔收于重音,眼神坚毅,通过眼神、身段、唱腔的层层递进,将复杂内心外化为可感的舞台形象。