我从小对传统戏曲有种特殊的偏爱,但这种偏爱却独独绕过了京剧,反而一头扎进了潮剧的世界,身边不少朋友听说我痴迷潮剧,总会惊讶地问:“京剧不是国粹吗?你怎么不喜欢京剧?”每次遇到这个问题,我都不知道该如何三言两语解释清楚——这种不喜欢,并非对京剧艺术本身的否定,更像是一种审美本能的亲近与疏离,是语言、情感、生活印记共同作用的结果。

先说语言吧,京剧的唱词和念白以“中州韵”为基础,夹杂着湖广音,对我这个南方人来说,总像隔着一层毛玻璃,小时候跟着电视听京剧,听“苏三离了洪洞县”,只觉得字正腔圆却陌生遥远,每个字都认识,连在一起却像另一种语言,而潮剧不同,它用潮汕方言演唱,那种带着泥土味的腔调,仿佛是奶奶在灶台边哼的歌谣,是巷口阿嬷讲故事的尾音,潮汕话九声六调,本身就带着音乐的韵律,唱起来时,“啊”“依”“哦”的尾音婉转拖长,像潮汕的江水,平缓中藏着起伏,每个字都带着熟悉的温度,陈三五娘》里“益春娘啊,你叫我如何不心焦”,那“焦”字拖得长长的,带着撒娇般的埋怨,仿佛能看见陈三站在门外,急得直跺脚的样子,这种语言的亲近感,是京剧的京白或韵白给不了我的。

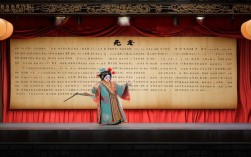

再听唱腔,京剧的唱腔高亢激越,讲究“西皮”的明快、“二黄”的沉郁,板式虽丰富,却像一幅工笔画,笔笔严谨,少了些随性的烟火气,而潮剧的唱腔则像一幅水墨画,轻描淡写间却有万千情绪,它的“轻六调”欢快如春溪,“重六调”深沉如古井,“反线调”则带着俏皮的叛逆,潮剧演员的嗓音不像京剧那样追求“亮”和“厚”,反而更注重“润”和“情”,尤其是女旦的唱腔,细细的、柔柔的,像潮汕的细雨,一点点渗进心里,我听过《苏六娘》里“六月飞雪”的选段,苏六娘的哭腔不是嚎啕大哭,而是带着哽咽的低诉,声音断断续续,像被风吹散的蒲公英,那种委屈和绝望,不用看字幕,我也能听懂,这种唱腔里的“生活感”,让我觉得戏曲不是高高在上的艺术,而是普通人的情绪出口。 上,京剧总喜欢讲“大故事”:帝王将相、才子佳人、战场风云,像《霸王别姬》《贵妃醉酒》《定军山》,这些故事离我的生活太远了,看的时候总觉得是在欣赏历史画卷,而非感受真实情感,而潮剧的戏文,大多是“小日子”:市井的爱情、家庭的矛盾、民间的传说,像《陈三五娘》里私定终身的浪漫,《杨令婆辩本》里婆媳斗智的烟火气,《柴房会》里李姐与莫二官的冤屈,这些故事就发生在我们身边,像潮汕的工夫茶,泡的是日常,品的是人情,小时候看《苏六娘》,最心疼的是苏六娘被逼嫁时的哭诉,那种对爱情的坚守、对命运的不甘,和潮汕姑娘“敢爱敢恨”的脾性一模一样,看着看着,就把自己代入了戏里。

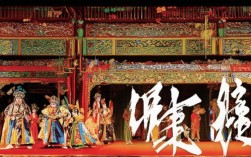

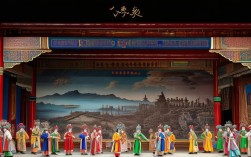

表演风格上,京剧的“程式化”太强,每个动作都有讲究:“兰花手”“云手”“趟马”,像一套精密的舞蹈,美则美矣,却少了些“真”,而潮剧的表演更贴近生活,演员的表情、动作都带着潮汕人的“实在”,比如潮剧的“水袖”,不像京剧那样甩得大开大合,而是轻轻摆动,像姑娘拂去衣角的灰尘;台步也稳,像走在潮汕的古巷,一步一景,不急不躁,我看过老艺人演《闹钗》,那个胡氏(正旦)的表演,从愤怒到羞愧,从撒泼到委屈,脸上的表情像潮汕的天气,说变就变,却又合情合理,最后哭着跑下场时,裙摆扫过地面,带起一阵风,仿佛能闻到她身上的泪水和汗水味,这种“不演演不像,越演越像”的境界,让我觉得演员不是在“演”,而是在“成为”戏里的人。

地域文化的浸润,或许才是最根本的原因,潮剧是潮汕人的“乡音”,是刻在骨子里的记忆,小时候,村里的祠堂前常常搭台唱潮剧,大人们搬着小板凳坐在台下,孩子们在戏台前追逐打闹,演员的唱腔混着饭菜香、烟火气,成了童年最鲜活的背景音,我奶奶不会写字,却能唱大段《刘明珠》的戏文,她总说:“戏里的事,就是咱老百姓的事。”这种从小耳濡目染的亲近,让潮剧成了我情感的一部分,就像潮汕的牛肉丸,必须用新鲜牛肉、手打捶打,才能嚼出最真的味道,而京剧,虽然被称为“国粹”,但它属于北方,属于宫廷和市井的宏大叙事,对我这个在潮汕海边长大的人来说,始终像一件精美的瓷器,可以欣赏,却无法捧在手心捂热。

为了让更直观地感受两者的差异,我整理了一个简单的对比:

| 对比维度 | 京剧 | 潮剧 |

|---|---|---|

| 语言 | 中州韵+湖广音,字正腔圆但较陌生 | 潮汕方言,亲切自然,生活化 |

| 唱腔 | 高亢激越,板式严谨(西皮二黄) | 细腻婉转,调式丰富(轻六/重六) |

| 题材 | 帝王将相、历史演义,宏大叙事 | 市井爱情、民间传说,贴近生活 |

| 表演风格 | 程式化强,动作规范象征性强 | 生活化自然,表情动作细腻真实 |

| 情感共鸣 | 历史感强,距离感较明显 | 情感贴近,易代入生活场景 |

京剧和潮剧就像中国的两幅水墨画,一幅是《千里江山图》,气势磅礴,意境辽阔;一幅是《富春山居图》,淡泊隽永,韵味悠长,我喜欢潮剧,并非因为它“更好”,而是因为它更“懂我”——懂我的语言,懂我的生活,懂我藏在心底的那些细碎的情感,艺术本就没有高低之分,只有是否与灵魂共鸣,就像潮汕人爱喝功夫茶,北方人爱喝大碗茶,喝的是习惯,品的是乡愁,这份喜欢,无关优劣,只关乎“对味”。

相关问答FAQs

Q1:潮剧和京剧在音乐伴奏上有什么区别?

A1:潮剧和京剧的伴奏乐器差异较大,体现了地域音乐特色,潮剧伴奏以“潮州大锣鼓”为核心,常用乐器有潮州二弦(类似高胡)、椰胡、扬琴、秦琴、大唢呐(潮州唢呐)等,其中二弦的音色高亢清亮,椰胡则低沉浑厚,搭配起来既有南方的柔美,又不失力度,京剧伴奏则以“文场”和“武场”划分,文场以京胡为主,辅以京二胡、月琴、三弦、笛子等,京胡的音色刚劲有力,是京剧唱腔的灵魂;武场则以板鼓、大锣、铙钹、小锣等打击乐为主,节奏鲜明,烘托气氛,潮剧伴奏更侧重“潮韵”,偏柔美细腻;京剧伴奏更强调“京味”,偏刚劲激昂。

Q2:不会潮汕方言的人能欣赏潮剧吗?

A2:完全可以欣赏,虽然潮剧以潮汕方言为载体,但它的魅力不止于语言,潮剧的表演程式、身段动作、面部表情都具有极强的观赏性,即使听不懂唱词,也能通过演员的表演理解剧情和情感,柴房会》中李姐的惊恐、《陈三五娘》中五娘的羞涩,都能通过眼神、动作传递出来,潮剧的音乐旋律优美,唱腔婉转,即使不懂方言,也能感受到其中的韵律美和情感张力,就像听外国歌剧,不懂语言也能被旋律打动,现在很多潮剧演出会配有字幕(普通话或潮汕拼音字幕),帮助观众理解唱词内容,潮剧作为一种综合性舞台艺术,语言并非欣赏的唯一门槛,其表演、音乐、剧情都能吸引不同背景的观众。