豫剧作为中国最具影响力的地方剧种之一,发源于河南中原地区,以其高亢激越的唱腔、朴实生动的表演和深厚的历史底蕴,成为中原文化的重要载体,从田间地头的“请戏”习俗,到如今高清数字电影的传播,豫剧的传承与发展始终与时代紧密相连,既保留着传统艺术的根脉,又借助现代科技焕发出新的生机。

传统“请戏”:乡土社会的文化仪式

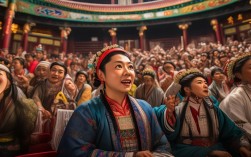

在过去,豫剧的传播主要依赖“请戏”这一民间习俗,每逢春节、庙会、婚丧嫁娶等重要节点,河南各地的村庄、商会或家族会主动邀请戏班前来演出,请戏的过程充满仪式感:先通过“戏牙子”(中介)联系戏班,商定剧目、场次和酬劳(通常以粮食或现金结算),再提前张贴戏报、搭建临时戏台,村民们扶老携幼、奔走相告,形成一场全民参与的文化盛宴。

戏班演出时,文武场乐器的配合(板胡、梆子、锣鼓等)、演员的“唱念做打”(尤其是“真声吐字、假声托腔”的唱腔特色)、以及《花木兰》《穆桂英挂帅》《朝阳沟》等经典剧目的演绎,让现场观众沉浸其中,这种“接地气”的传播方式,不仅让豫剧深入乡土社会,更成为凝聚乡情、传递价值观的重要纽带,传统请戏受限于地域和传播范围,难以让更多人领略豫剧的魅力。

豫剧电影HD:科技赋能的传承与创新

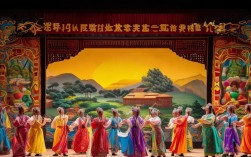

随着电影技术的发展,豫剧开始以高清电影的形式走向更广阔的舞台,豫剧电影HD(高清晰度)通过专业的电影拍摄手法、精良的制作工艺,将舞台表演转化为影像艺术,既保留了豫剧的精髓,又突破了时空限制。

经典豫剧电影《朝阳沟》(HD修复版)通过4K技术还原了舞台的细节,演员的服饰纹理、表情神态、唱腔的抑扬顿挫都清晰可见,让观众仿佛置身于现场;而新编豫剧电影《程婴救孤》则采用电影叙事语言,强化了故事的戏剧冲突和人物情感,通过镜头语言展现豫剧的“程式化表演”(如马鞭代马、桨代船等),让年轻观众更容易接受,豫剧电影HD还通过数字修复技术,让老电影焕发新生——比如1950年代的《花木兰》原版胶片经过色彩校正、降噪处理后,画面和音质都达到现代观影标准,成为连接几代人的文化记忆。

豫剧电影HD的传播渠道也更加多元:除了院线放映,还通过流媒体平台(如爱奇艺、腾讯视频)、电视台戏曲频道等渠道触达观众,数据显示,近年来豫剧电影的网络播放量逐年攀升,焦裕禄》《清风亭》等作品的播放量突破亿次,年轻观众占比超过30%,标志着豫剧正逐步打破“老年艺术”的刻板印象。

传统与电影的对比:从“现场共鸣”到“跨时空传播”

为更直观地展现传统“请戏”与豫剧电影HD的差异,可通过下表对比:

| 维度 | 传统“请戏” | 豫剧电影HD |

|---|---|---|

| 观演场景 | 临时戏台、乡村广场,现场互动性强 | 影院、家庭屏幕,沉浸式观影体验 |

| 传播范围 | 有限地域(村庄、城镇),受众本地化 | 全国乃至全球,突破地域限制 |

| 保存形式 | 口传心授、纸质剧本,易受时间侵蚀 | 数字影像、胶片修复,永久保存 |

| 互动方式 | 观众可随时喝彩、鼓掌,情感共鸣直接 | 单向传播,但可通过弹幕、评论间接互动 |

| 受众群体 | 中老年为主,乡土文化圈层 | 全年龄段,年轻观众占比提升 |

从田间地头的“请戏”到高清电影的传播,豫剧的变迁折射出传统艺术与现代科技的融合之路,传统“请戏”承载着乡土社会的文化记忆,而豫剧电影HD则让这门古老艺术在数字时代焕发新生,随着VR、AR等技术的应用,豫剧或许将以更多元的形式走进大众生活,但无论形式如何变化,其“唱响时代、扎根人民”的内核始终不变,这正是豫剧历经百年而不衰的真正秘诀。

相关问答FAQs

Q1:豫剧电影HD是否会影响传统舞台演出的魅力?

A1:不会,二者是互补关系,传统舞台演出强调“现场感”,演员与观众的即时互动(如掌声、喝彩)是电影无法替代的,这种“活态传承”能保持豫剧的原始生命力;而电影HD通过技术手段扩大传播范围,让更多人了解豫剧,反而会吸引更多人走进剧场观看现场演出,形成“电影引流、舞台深耕”的良性循环。

Q2:豫剧电影HD如何吸引年轻观众?

A2:豫剧电影HD可通过“传统内核+现代表达”吸引年轻观众:保留经典唱腔、传统剧目(如《花木兰》的巾帼精神),让年轻人感受文化根脉;在叙事、画面、配乐上创新,比如加入电影化镜头语言、现代配乐元素,或通过短视频平台剪辑精彩片段(如“豫剧变装”“戏腔混搭流行歌曲”),降低观看门槛,激发年轻人的兴趣。