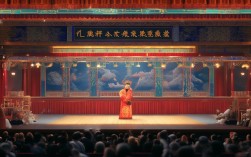

姜维作为三国蜀汉后期的重要将领,在京剧艺术中承载着忠义智勇的精神符号,京剧以“虚实相生”的舞台美学,将其“九伐中原”“殉国尽忠”的人生轨迹转化为经典剧目,塑造出兼具儒将风骨与英雄气概的舞台形象,这些剧目不仅展现金戈铁马的战争场面,更通过唱念做打,传递出“鞠躬尽瘁,死而后已”的家国情怀。

姜维的京剧故事多围绕其“继承遗志—北伐抗魏—末路殉国”的核心脉络展开,在传统剧目中,诸葛亮临终“托孤”是姜维形象的起点,京剧《诸葛亮收姜维》通过“三让印”“智取天水”等情节,展现姜维的军事才能与诸葛器的慧眼识才,诸葛亮临终前以“臣安敢不竭股肱之力,尽忠贞之节,继之以死”的唱段,将“兴复汉室”的重托传递给姜维,此时的姜维舞台形象多为英姿勃发的武生,唱腔以西皮流水板为主,明快中透着坚毅,预示其将扛起北伐大旗。

北伐历程是姜维京剧故事的重头戏,传统剧目如《铁笼山》《九伐中原》等,集中展现其智勇双全的军事指挥艺术。《铁笼山》一剧,取材于姜维北伐时与羌族交涉的史实,京剧通过“拜山”“定计”“夜战”等场次,将姜维“恩威并施”的谋略具象化,舞台上,姜维身着白靠,插雉尾,挂髯口,通过“起霸”“走边”等身段展现武将风范;与羌族女将赛花交战时,“枪花”“对刀”的武打干净利落,最后以“智取铁笼山”的桥段,凸显其“运筹帷幄之中,决胜千里之外”的智谋,此剧的经典唱段“姜维坐领中原将”,以西皮导板起头,转原板叙述,高亢激昂中透着沉稳,成为老生行当的保留唱段。

而《九伐中原》作为连台本戏,则以多场次浓缩姜北伐的艰辛,剧中既有“邓艾偷渡阴平”的危机,也有“姜维大战牛头山”的激烈;既有“粮草被焚”的挫折,也有“再上表出师”的执着,京剧通过“唱做并重”的手法,刻画姜维“知其不可而为之”的悲壮,如“被围孤城”一场,姜维身着黑靠,以“甩发”“跪搓”等身段表现其疲惫与愤懑,唱腔转为二黄散板,“汉室不幸遭灾殃”的拖腔苍凉悲怆,将英雄末路的预感渲染得淋漓尽致。

蜀汉灭亡后,京剧《哭祖庙》将姜维的形象推向悲剧高潮,刘禅投降后,姜维在成都先帝庙中痛哭,以“臣累代受汉恩,讨贼未死,偷生入世,生无以报国,死当为厉鬼以杀贼”的念白,表达对先帝的忠诚与对亡国的悲愤,此剧的舞台调度极具张力:姜维身着素袍,不戴盔甲,以“白袍银枪”的素净形象反衬内心的惨烈;哭祭时,“三拜九叩”的动作由缓到急,配合“撞柱”“自刎”的特技,将“宁为玉碎,不为瓦全”的气节推向顶点,经典唱段“听谯楼打初更玉兔东上”以二黄反调演唱,旋律低回婉转,字字泣血,成为京剧表现“忠义”主题的巅峰之作。

京剧中的姜维形象,通过行当、脸谱、唱腔的精心设计,实现了历史真实与艺术真实的统一,其行当以老生(或武老生)为主,脸谱为“红脸膛,印堂勾白纹”,象征“忠勇”与“刚毅”;唱腔融合西皮的激昂与二黄的沉郁,既能表现战场上的豪情,也能抒发末路悲歌;身段则文武兼备,既有“起霸”的威武,也有“甩发”的悲怆,立体展现了“文可安邦,武可定国”的儒将风采。

| 剧目名称 | 情节核心 | 经典表演片段/唱段 |

|---|---|---|

| 《诸葛亮收姜维》 | 诸葛亮识破姜维诈降,收其为徒 | “三让印”西皮流水,“托孤”二黄慢板 |

| 《铁笼山》 | 姜智取铁笼山,联合羌族抗魏 | “拜山”念白,“夜战”武打,“定计”唱段 |

| 《九伐中原》 | 姜维多次北伐,与邓艾、钟会周旋 | “被围”二黄散板,“再上表”西皮导板 |

| 《哭祖庙》 | 蜀汉灭亡,姜维哭祭先帝,自刎殉国 | “哭祭”念白,“撞柱”特技,“反调”唱段 |

京剧中的姜维故事,不仅是历史的艺术再现,更是中华民族忠义精神的舞台化传承,从“幼承师志”到“马革裹尸”,姜维的形象通过唱念做打的精妙融合,成为京剧舞台上经久不衰的经典,其蕴含的家国情怀与英雄气概,至今仍能引发观众的强烈共鸣。

FAQs

问题1:京剧《哭祖庙》中姜维的唱腔为何能成为经典?

解答:《哭祖庙》中姜维的唱腔以二黄反调为主,这种声腔低回婉转、苍凉悲壮,能精准传达人物内心的悲愤与绝望,如“汉室不幸遭灾殃”唱段,通过“脑后音”的运用和拖腔的起伏,将姜维对蜀汉覆灭的痛心、对刘禅投降的鄙夷以及对自身无力回天的无奈融为一体,表演艺术家在演唱时,常结合“甩发”“捶胸”等身段,使唱腔与情感高度统一,形成“声情并茂”的艺术效果,因而成为老生行当的“骨子老戏”。

问题2:京剧中的姜维形象与历史记载有何异同?

解答:京剧中的姜维形象基本遵循《三国志》等史书记载的“忠勇善战”“九伐中原”的核心事迹,但在艺术加工上有一定差异,历史上,姜维北伐虽有功绩但消耗国力,京剧则弱化了其争议性,重点突出“鞠躬尽瘁”的忠义;历史上姜维最终自刎于成都,京剧《哭祖庙》通过“哭祭先帝”“自刎殉国”的情节,强化了其悲剧英雄色彩,京剧增加了“铁笼山智取”“与羌族交涉”等虚构情节,丰富了戏剧冲突,使人物形象更具舞台感染力。