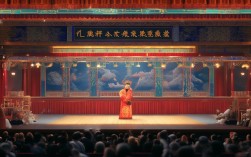

京剧脸谱是中国戏曲艺术的瑰宝,僧脸”作为净角脸谱的一种,因其独特的造型与文化内涵,成为展现特定僧人角色性格与身份的重要视觉符号,僧脸脸谱并非泛指所有僧人角色的妆容,而是专用于具有鲜明性格特征或特殊经历的僧人形象,既包含正面角色的刚直勇猛,也涵盖反面角色的伪善阴险,其色彩、图案、线条的组合,无不蕴含着戏曲“以形写神”的美学追求。

僧脸脸谱的历史渊源与文化定位

京剧脸谱的起源可追溯唐宋乐舞与傩仪,至清代形成体系,僧脸脸谱的出现,与佛教文化在中国的传播及戏曲对宗教人物的世俗化塑造密切相关,在传统戏曲中,僧人角色并非单一形象,既有如鲁智深般嫉恶如仇的“花和尚”,也有如法海般固执威严的“高僧”,更有如某些勾脸反派中“假僧伪道”式的阴险之徒,僧脸脸谱通过艺术化的夸张与提炼,将这些角色的身份、性格、命运凝固于面部,形成“一看脸谱知人,一观善恶辨心”的观演默契。

从脸谱分类看,僧脸属于“净角”中的“三块瓦”或“花三块瓦”范畴,即以眉、眼、鼻窝形成三块对称区域,辅以额心、颊部的图案填充,与“整脸”的全色覆盖、“三块瓦脸”的突出眉眼相比,僧脸更强调“宗教符号”与“性格符号”的融合,例如额间的佛珠、莲花、法器纹样,或眉宇间的“月牙”“葫芦”等特征图案,既点明僧人身份,又暗示角色特质。

僧脸脸谱的艺术特征:色彩、图案与线条的象征体系

僧脸脸谱的艺术魅力,在于其通过色彩、图案、线条的有机组合,构建出“形神兼备”的视觉语言。

色彩象征:性格与命运的外化

京剧脸谱的色彩具有固定程式,僧脸脸谱在此基础上进一步融入宗教文化内涵:

- 黑、褐、金为主色:正面僧人角色多用黑、褐为底色,配以金纹,象征刚直、勇猛与修行深厚,如《野猪林》中的鲁智深,以黑为底,额勾金色“佛”字,眉眼间勾金色月牙,既表现其“花和尚”的身份,又凸显其粗中有细、侠肝义胆的性格。

- 白、灰、紫为辅色:反面或中性僧人角色多用白、灰、紫等冷色调,暗示阴险、伪善或固执,如某些“妖僧”脸谱,以白为底,勾黑纹,眉下垂、眼三角,配以紫色獠牙,凸显其表面慈悲、实则狠毒的本质。

- 金、红点缀:金色在僧脸中多象征佛法庄严,用于勾勒纹样或点饰额心;红色则用于表现角色“亦正亦邪”的复杂性,如《宝莲灯》中的惠明和尚,红脸金纹,既显其火爆脾气,又暗含其向善本性。

图案设计:宗教符号与性格符号的融合

僧脸脸谱的图案兼具宗教标识与性格暗示的双重功能:

- 额心图案:多见“佛”字、莲花、法轮、佛珠等,直接点明僧人身份,如达摩形象的僧脸,额心勾金色法轮,象征禅宗初祖的智慧;而“假和尚”脸谱则可能将“佛”字变形或扭曲,暗示其亵渎信仰。

- 眉眼纹样:眉形多呈“怒眉”“罗汉眉”,眼窝勾“三角眼”“圆睁眼”,凸显角色的刚烈或阴鸷,如鲁智深的眉呈“螺丝卷”,眼窝下垂,显其憨厚;反面僧人的眉则上挑,眼窝深陷,显其狡诈。

- 颊部与鼻窝纹饰:颊部常勾火焰纹、云纹或兽纹,象征角色的“修行法力”或“心魔”;鼻窝则强调“三块瓦”的对称性,或勾“葫芦纹”(暗喻“酒肉穿肠过”的破戒),或勾“锁链纹”(暗喻“戒律束缚”)。

线条运用:刚柔并济的笔触语言

僧脸脸谱的线条讲究“刚中带柔,柔中寓刚”:

- 粗线条:用于勾勒眉眼、鼻窝,表现角色的粗犷或威猛,如鲁智深脸谱的眉眼线条粗犷有力,如刀刻斧劈,显其豪放性格。

- 细线条:用于勾画额心佛珠、莲花等纹样,体现宗教的精细与庄严,如达摩脸谱的莲瓣线条流畅细腻,显其禅意。

- 曲线与直线结合:曲线(如云纹、火焰纹)象征角色的“无常”或“法力”,直线(如“佛”字笔画、锁链纹)象征其“坚定”或“束缚”,二者结合形成视觉张力。

京剧常见僧脸脸谱角色及特征表

| 角色 | 剧目 | 主色调 | 核心图案 | 象征意义 |

|---|---|---|---|---|

| 鲁智深 | 《野猪林》 | 黑、金 | 额金“佛”字、眉间月牙 | 刚直勇猛、粗中有细、侠肝义胆 |

| 达摩 | 《达摩渡江》 | 金、红 | 额心法轮、面颊莲花纹 | 慈悲智慧、禅定修行、宗教权威 |

| 惠明 | 《宝莲灯》 | 红、黑 | 火焰纹、罗汉眉 | 火爆脾气、嫉恶如仇、亦正亦邪 |

| 妖僧(反派) | 《水漫金山》 | 白、紫 | 扭曲“佛”字、三角獠牙 | 伪善阴险、亵渎信仰、心术不正 |

僧脸脸谱的文化内涵与社会投射

僧脸脸谱不仅是戏曲化妆的技艺,更是中国传统文化的“活化石”,其文化内涵体现在三个层面:

一是宗教伦理的世俗化表达,通过脸谱符号,将佛教的“戒、定、慧”与儒家的“忠、孝、仁”结合,如鲁智深的“黑脸金纹”虽为僧人,却因行侠仗义被观众认可,体现了“僧”与“侠”的文化融合。

二是善恶分明的道德教化,脸谱的色彩与图案直接对应角色的道德属性,如白色为奸、黑色为直、红色为忠,通过直观的视觉冲击,强化观众对“善有善报、恶有恶报”的价值认同。

三是社会角色的符号化凝练,僧脸脸谱将复杂的社会身份(如僧人、侠客、反派)提炼为简洁的视觉符号,既满足了戏曲“程式化”的表演需求,也反映了古人对特定群体的认知与想象。

僧脸脸谱的绘制工艺与传承

传统僧脸脸谱的绘制是一门“手上功夫”,需经过“勾、抹、填、勒”等多道工序:

- 揉脸:用白油彩打底,均匀涂抹面部,作为底色;

- 抹脸:根据角色性格铺主色,如鲁智深抹黑,妖僧抹白;

- 勾脸:用细笔蘸黑、金等色勾画眉眼、鼻窝及额心图案,讲究“笔断意连”;

- 勒脸:用浓墨勾勒线条轮廓,增强立体感,最后用金粉点饰细节。

随着时代发展,僧脸脸谱的颜料已从传统的矿物、植物颜料(如银朱、石绿、金粉)转向现代化学颜料,但“以形写神”的美学原则未变,僧脸脸谱不仅活跃于戏曲舞台,更通过文创产品、艺术展览等形式走进现代生活,成为连接传统与当代的文化纽带。

相关问答FAQs

Q1:京剧僧脸脸谱和普通净角脸谱有什么区别?

A:僧脸脸谱是净角脸谱的分支,其核心区别在于“宗教符号的融入”与“角色身份的限定”,普通净角脸谱(如曹操的“白脸”、张飞的“黑脸”)侧重表现历史人物的性格与权谋,色彩与图案更具普适性;而僧脸脸谱必须包含佛珠、莲花、“佛”字等宗教符号,且专用于僧人角色,如鲁智深、达摩等,其设计更强调“僧”与“人”的双重身份表达。

Q2:为什么鲁智深的僧脸脸谱多用黑色和金色?

A:黑色在京剧脸谱中象征刚直、勇猛,符合鲁智深“路见不平拔刀相助”的性格;金色则象征佛法庄严与修行深厚,暗合其“花和尚”的身份——虽不守清规戒律(如吃酒、吃肉),却心怀慈悲、行侠仗义,黑与金的搭配,既凸显其粗犷的外表,又暗示其向善的内心,形成“形丑神正”的艺术对比,成为京剧僧脸脸谱的经典范式。