京剧作为中国戏曲艺术的瑰宝,集唱、念、做、打于一体,承载着深厚的文化底蕴与审美价值,传统京剧演出往往时长较长、程式化程度高,对现代观众尤其是年轻人而言存在一定的观赏门槛,随着短视频时代的到来,以京剧为主题的短片应运而生,成为传播国粹文化的新载体,这些短片或聚焦经典剧目片段,或挖掘幕后故事,或以创新形式融合现代元素,让京剧以更轻盈、更贴近生活的姿态走进大众视野。

京剧短片的多元类型与特色

京剧短片根据内容与形式可分为多种类型,各具传播亮点。

纪录片类侧重历史传承与行业纪实,通过镜头记录京剧的“前世今生”,例如央视《京剧》系列短片中的《百年程派》,以程砚秋先生的生平为线索,串联起程派艺术的创立与发展,穿插老唱片、名家访谈及年轻演员的模仿片段,既展现流派精髓,又传递传承故事,这类短片常以“幕后视角”打动观众,如《京剧后台的365天》记录了演员勾脸、勒头、扮装的细节,让观众看到“台上一分钟”背后的“台下十年功”。

动画类则用现代技术赋予京剧新的视觉呈现,3D动画短片《定军山》以黄忠老将的“刀马旦”形象为核心,通过夸张的动作设计与明快的色彩,还原“一战斩渊霸”的经典场面,既保留京剧的“虚拟写意”,又符合动画的年轻化审美,更有《京剧猫》这样的IP衍生短片,将京剧脸谱、身段与猫咪形象结合,通过萌趣剧情向儿童普及“生旦净丑”行当知识,实现文化启蒙。

剧情类短片多取材经典剧目,以精简叙事浓缩情感冲突。《锁麟囊》“春秋亭赠囊”片段改编的微电影,仅用5分钟便通过薛湘灵的唱词与胡公子的表情变化,展现“贫贱之交不可忘,糟糠之妻不下堂”的主题,搭配电影级的镜头语言,让传统故事更具现代共鸣。

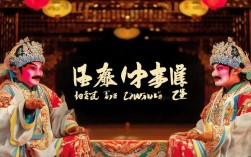

创意类短片则大胆突破边界,实现跨界融合,例如京剧与说唱结合的《乾坤圈》,将哪吒的“武生”唱段融入电子节奏,演员在翻腾跳跃中穿插街舞动作,短视频平台上播放量破亿;还有“京剧变装”短片,博主身着戏服在城市地标起舞,用“古今同框”的画面展现京剧的时尚生命力。

京剧短片的传播价值与创新意义

京剧短片的兴起,不仅改变了京剧的传播方式,更推动了传统文化的“创造性转化”。

从传播效率看,短视频平台(如抖音、B站)的算法推荐机制让京剧短片精准触达潜在受众,数据显示,2023年抖音#京剧话题播放量超500亿次,京剧变装”“京剧唱段翻唱”等子话题吸引了大量Z世代用户,短时长(通常3-5分钟)与碎片化观看场景,降低了观众的“入门成本”,许多年轻人通过“30秒学会京剧亮相”等短片对京剧产生兴趣,进而走进剧院观看完整剧目。

创新看,短片为京剧注入了时代活力,虚拟偶像“翎Ling”演唱的《探清水河》,用京剧旦腔演绎流行歌词,搭配赛博朋克风格的舞台设计,让百年京剧与二次元文化碰撞出新火花;还有京剧短片尝试“沉浸式互动”,通过VR技术让观众“登上舞台”,与演员一同体验“四击八打”的武打场面,这种“参与式体验”极大增强了趣味性。

从文化传承看,短片成为京剧教育的“轻量化”工具,中小学课堂上,老师常播放《京剧小课堂》短片,用动画讲解“唱念做打”的技巧;老年大学中,学员们通过模仿短视频中的身段动作学习京剧,短视频成为连接代际的文化纽带。

不同类型京剧短片对比

| 类型 | 代表作品 | 核心特点 | 主要受众 |

|---|---|---|---|

| 纪录片类 | 《京剧·百年回眸》 | 历史梳理、幕后纪实、名家访谈 | 戏迷、文化研究者 |

| 动画类 | 《京剧猫》《定军山》 | 视觉创新、萌趣叙事、儿童启蒙 | 青少年、儿童 |

| 剧情类 | 《锁麟囊》片段微电影 | 经典浓缩、情感共鸣、电影化表达 | 年轻观众、文艺爱好者 |

| 创意类 | 《乾坤圈》《京剧变装》 | 跨界融合、潮流元素、互动性强 | Z世代、流行文化爱好者 |

相关问答FAQs

Q1:京剧短片与传统京剧演出有什么区别?

A1:两者在时长、形式、传播场景上差异显著,传统京剧演出通常为2-3小时整本戏,在剧院舞台进行,讲究“程式化”与“完整性”,受众以戏迷为主;京剧短片则时长多在5分钟以内,依托短视频平台传播,形式灵活(可动画、可跨界、可互动),更注重“碎片化”与“趣味性”,受众覆盖各年龄层,短片可通过剪辑、特效等技术强化视觉冲击,而传统演出更依赖演员的现场功底与观众的沉浸式体验。

Q2:如何通过京剧短片吸引更多年轻人关注京剧?

A2:需从“内容”与“形式”双管齐下,内容上,可挖掘京剧中的“青春故事”,如《穆桂英挂帅》中“巾帼不让须眉”的女性力量,或用现代视角解读经典剧目,拉近与年轻人的情感距离;形式上,需拥抱新技术与新媒介,例如开发京剧题材的互动短视频游戏,让观众“选择剧情走向”,或联合热门IP推出“京剧皮肤”“京剧BGM”,让京剧元素自然融入年轻人的娱乐生活,鼓励用户参与创作,发起“京剧挑战赛”,通过UGC内容扩大传播圈层,让年轻人从“观众”变为“参与者”。