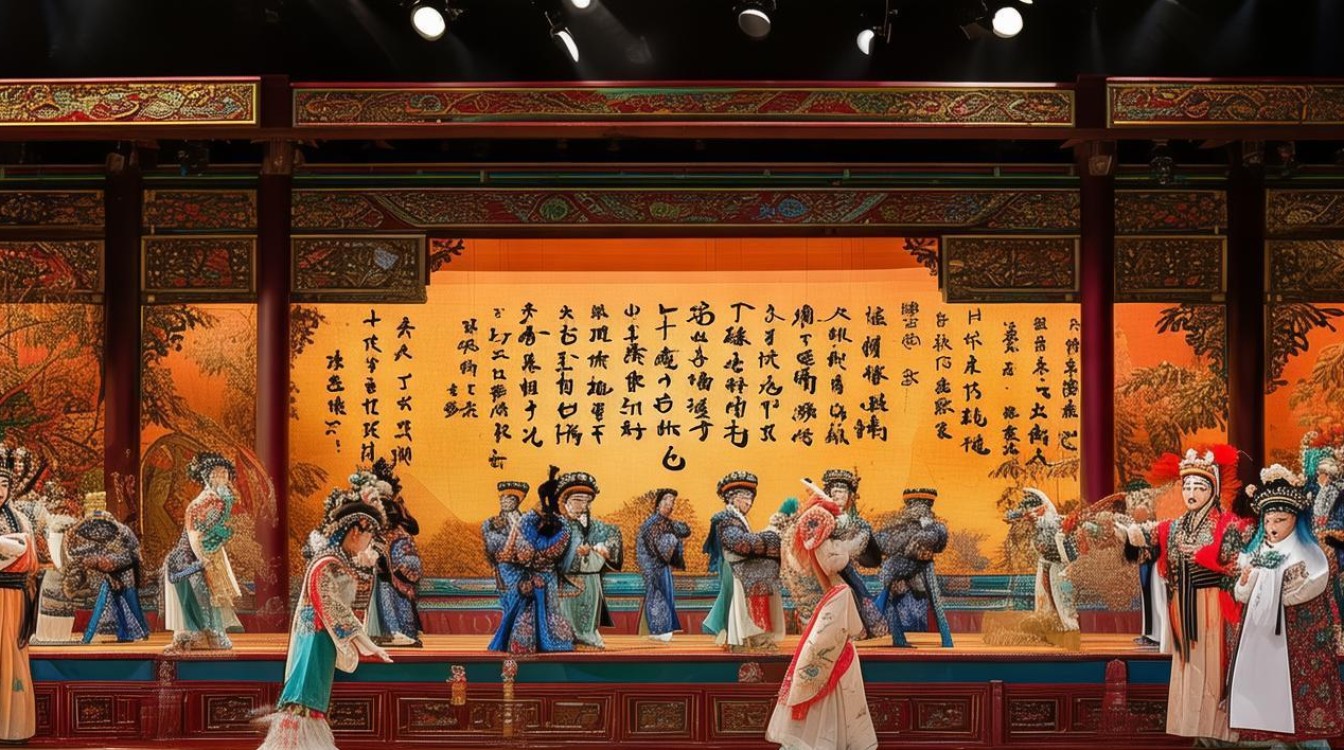

豫剧《日月图》作为传统经典剧目,以清官断案、惩恶扬善为核心,戏词凝练生动,既承载着中原文化的厚重底蕴,又通过方言韵律与意象塑造,展现出鲜明的艺术特色,戏词中既有对仗工整的唱段,也有口语化的对白,既传递着“明镜高悬”的正义理念,也饱含着对百姓疾苦的深切关怀,成为豫剧语言艺术的典范之作。

从语言风格来看,《日月图》戏词以中原官话为基础,融入大量方言俚语,既通俗易懂又充满生活气息,如清官陈子春在升堂断案时唱道“衙门口朝南开,有理无钱莫进来——这老话儿传了代代,今日里偏要把它颠倒来!”“莫进来”三字带着河南方言的直白与铿锵,“颠倒来”则通过语气转折,凸显清官不畏权势的决心,这种“土而不俗”的语言特点,让戏词既有戏曲的雅致,又贴近民众认知,使观众在熟悉的语境中感受剧情张力,戏词注重韵律与节奏,多采用“三三四”“七七七”的句式结构,如“明镜高悬日月照,清正廉洁为民办案;冤情似海要昭雪,善恶到头终有报”,前两句对仗工整,后两句尾字押韵,唱起来朗朗上口,兼具音乐性与文学性。

人物塑造是《日月图》戏词的另一亮点,不同角色的语言风格截然不同,个性鲜明,清官陈子春的戏词沉稳庄重,多用“青天”“明镜”“日月”等意象,如“本官不贪半分银,只求日月照我心;若徇私情天不容,死后无面见先人”,通过直抒胸臆的唱词,塑造出刚正不阿、一心为民的清官形象,反面角色胡知县的戏词则虚伪狡黠,如“上有天堂下有苏杭,不如咱胡县令的腰包响”,用俏皮的口语暴露其贪婪本性;而百姓角色的戏词朴实真挚,如“盼青天,盼日月,盼来清官把冤雪;俺庄稼汉不懂大道理,只盼日子能过稳”,通过直白的倾诉,传递出底层民众对正义的渴望,这种“因人设词”的创作手法,使角色形象立体可感,增强了戏剧的感染力。

“日月图”作为剧目的核心意象,在戏词中被反复提及,象征着光明、公正与希望,剧中“日月图”既是清官断案的凭依,也是百姓精神的寄托,如陈子春唱道“日月图上观真假,善恶自有天评判;我以明月为肝胆,我以朝阳照河山”,将日月人格化,赋予其明辨是非、驱散黑暗的力量,百姓在诉冤时也呼喊“日月图啊日月图,你若是睁眼看看俺,这冤屈何时才能洗”,通过意象的强化,使“日月”成为正义的化身,深化了剧惩恶扬善的主题,戏词中还常结合中原地区的自然风貌与社会生活,如“黄河水浊千年流,清官难断家务事——今日偏要断个明明白白”,以黄河的浑浊对比清官的明断,既体现地域特色,又增强了戏词的象征意义。

为更直观展现《日月图》戏词的艺术特色,现将经典唱段及解析整理如下:

| 戏词片段 | 角色 | 解析 |

|---|---|---|

| “明镜高悬堂上坐,日月如灯照善恶;清者自清浊自浊,善恶到头终有报” | 陈子春 | 以“明镜”“日月”为核心意象,强调清官明辨是非的职责,对仗工整,韵律铿锵,传递正义必胜的信念。 |

| “胡县爷,你腰包鼓得溜溜圆,俺百姓的血汗榨干干;今日若不把理还,俺拼了这条老命跟你见!” | 百姓群像 | 用“溜溜圆”“榨干干”等叠词,生动揭露贪官的贪婪与百姓的苦难,口语化的表达充满反抗力量。 |

| “日月图上绘山河,山河万里民为本;本官不图乌纱帽,只图百姓笑呵呵” | 陈子春 | 将“日月图”与“民本”思想结合,语言朴实真挚,展现清官“无欲则刚”的精神境界,体现传统民本文化。 |

《日月图》戏词的艺术魅力不仅在于其语言与人物塑造,更在于其承载的文化价值,戏词中“清正廉洁”“为民做主”的理念,既是对传统儒家“仁政”思想的继承,也反映了民众对公平正义的追求,在当代,这些戏词仍具有现实意义,通过戏曲的传播,让“以廉为荣、以贪为耻”的价值观深入人心,戏词中的方言韵律与生活化表达,为豫剧的传承与创新提供了范例,启示传统戏曲如何在保持本真的基础上与现代观众产生共鸣。

相关问答FAQs

-

问:《日月图》戏词中“日月”意象的象征意义是什么?

答:“日月”在戏词中是核心象征意象,既代表自然界的光明与永恒,也象征清官的公正无私与道德高洁,如“日月如灯照善恶”中,日月成为明辨是非的“明镜”;“我以明月为肝胆”中,日月被人格化为清官的精神品格。“日月”也寄托了百姓对伸冤昭雪、摆脱黑暗的希望,是正义与光明的化身,深化了剧惩恶扬善的主题。 -

问:豫剧《日月图》戏词如何通过语言塑造清官形象?

答:戏词通过三个方面塑造清官形象:一是庄重典雅的语言风格,如“本官不贪半分银,只求日月照我心”,用直抒胸臆的唱词展现其坚定的道德立场;二是“日月”“明镜”等意象的运用,赋予清官“明辨是非、驱散黑暗”的精神特质;三是对比手法的运用,如“上有天堂下有苏杭,不如咱胡县令的腰包响”与清官戏词的对比,凸显其清廉正直,使清官形象立体丰满,深入人心。