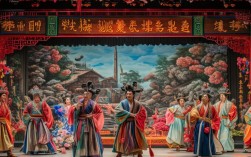

京剧《飞虎山》是传统剧目中的经典之作,取材于五代十国时期的历史故事,以沙陀首领李克用与少年英雄安敬思(即后来的李存孝)的相遇为主线,展现了英雄相惜、惺惺相惜的豪情,该剧通过生动的唱腔、精湛的表演和紧凑的剧情,成为京剧老生与武生合作的重头戏,飞虎山打虎”“李克用收义子”等选段更是广为流传,充分体现了京剧艺术“唱念做打”的综合魅力。

剧情背景与核心冲突

《飞虎山》的故事发生在唐末五代时期,沙陀晋王李克用因与唐僖宗有隙,被贬至飞虎山一带驻守,一日,李克用率众打猎,偶遇一少年在山中徒手搏虎,少年武艺高强、胆识过人,这便是安敬思,安敬思自幼丧父,与母相依为命,以打柴为生,却天生神力,性情纯朴,李克用见其勇武,爱才之心顿起,遂与之交谈,得知安敬思虽出身贫寒却胸怀大志,便决定收其为义子,赐名李存孝,此后,李存孝追随李克用南征北战,成为五代时期的名将,而“飞虎山相遇”则成为两人传奇故事的起点。

选段的核心冲突集中在“英雄识英雄”的情感升华上:李克用作为一方霸主,求贤若渴却难遇良才;安敬思虽身怀绝技,却苦于无人赏识,两人在飞虎山的相遇,既是偶然,也是必然,通过打虎、问答、收义子等情节,将身份差异、性格碰撞与理想共鸣巧妙融合,营造出“乱世逢知己”的悲壮与豪情。

角色行当与人物塑造

《飞虎山》的人物塑造以行当为基础,通过精准的表演展现人物性格,以下是主要角色的行当分配及特点:

| 角色 | 行当 | 性格特点 | 核心表演手段 |

|---|---|---|---|

| 李克用 | 老生 | 豪爽刚毅、爱才如命、略带霸悍 | 唱腔苍劲有力,念白抑扬顿挫,身段沉稳大气 |

| 安敬思 | 武生 | 勇猛纯朴、天真率直、力大无穷 | 武打动作刚健迅猛,唱腔明快亮脆,眼神灵动 |

李克用作为老生代表,其表演侧重“唱”与“念”,在见到安敬思打虎后的唱段中,多采用“西皮原板”“西皮流水”等板式,通过高亢的唱腔表现惊喜与赞赏,如“飞虎山前把围开,猛虎咆哮下山来,少年英雄胆气在,赤手空拳把虎擒”,唱词质朴却气势磅礴,配合老生特有的“云手”“捋髯”等身段,将李克用的王者之气与惜才之情展现得淋漓尽致。

安敬思的武生扮相则突出“打”与“做”,打虎一场是核心看点,演员需通过“窜毛”“虎跳”“前扑”等翻扑技巧,模拟与猛虎搏斗的场景,同时结合“眼神”“表情”展现少年的无畏与纯真,在与李克用对答时,念白需清脆利落,如“小人安敬思,自幼习武,力能扛鼎”,既显质朴又不失英雄气概,形成与李克用老生沉稳的鲜明对比,凸显“老少英雄”的化学反应。

唱腔音乐与伴奏特色

京剧的唱腔是刻画人物的灵魂,《飞虎山》选段的唱腔设计紧扣人物身份与情感变化,以西皮腔为主,兼有二黄腔,节奏明快对比强烈,充分展现了京剧声腔的多样性。

李克用的唱段以“西皮导板”起腔,如“耳听得风声虎声啸”,高亢的拖腔展现其作为统帅的警觉与威严;转入“西皮原板”后,节奏趋于平稳,唱词“见一少年武艺好,赤手空拳逞英豪”通过舒缓的旋律,细致描绘其对安敬思的观察与赞赏;至收义子时,唱腔转为“西皮流水”,如“我儿英勇世无双,随父征讨定四方”,快速的字节与明快的节奏,将李克用的喜悦与期待推向高潮。

安敬思的唱腔则以“西皮二六”为主,如“家住在飞虎山前小村庄,母老兄亡度日光”,旋律简洁流畅,带有民间小调的质朴感,符合其贫寒出身;打虎时的“西皮快板”则字字铿锵,“拳打南山斑斓虎,脚踢北海蛟龙腾”,配合急促的锣鼓点,将少年的勇猛与激情表现得淋漓尽致。

伴奏方面,京胡作为主奏乐器,音色高亢明亮,与李克用的老生唱腔相得益彰;安敬思的武打场面则以锣鼓为主导,“急急风”“四击头”等锣鼓经紧密配合动作节奏,营造出紧张激烈的氛围,月琴、三弦等乐器的辅奏,丰富了音乐的层次感,使唱腔更具感染力。

表演技艺与经典场景

《飞虎山》的表演集“唱念做打”于一体,打虎”“对答”“收义子”三个场景堪称经典,充分展现了京剧演员的综合素养。

“打虎”场景:安敬思的表演以“做”和“打”为核心,演员需通过“趟马”(模拟骑马)的动作出场,展现其进山打柴的背景;猛虎出场时,演员需运用“把子功”(徒手搏斗技巧),配合“虎跳”“扑虎”等翻扑动作,模拟与虎周旋的过程,锁喉”“掰腿”等细节动作,需既写实又写意,既要表现搏斗的激烈,又要突出安敬思的神力,此场景的难点在于“武戏文唱”,即在激烈的打斗中不失人物性格,通过眼神的专注、表情的坚毅,展现少年的纯朴与无畏。

“对答”场景:李克用与安敬思的对话以“念”为主,辅以“做”,李克用的念白需带有“沙陀腔”(少数民族口音),如“你叫什么名字?家住哪里?”的质朴问话,既显王者身份又不失亲和;安敬思的回答则需字字清晰,语气恭敬却不卑不亢,通过“拱手”“躬身”等身段,展现对长辈的尊重,两人的对答如“你有多大力量?”“我能举起千斤鼎”,通过简短的对话与眼神交流,逐步建立起英雄间的信任。

“收义子”场景:情感升华的段落,以“唱”和“做”结合,李克用唱“我儿随父回营去”时,需配合“拉手”“拍肩”等动作,展现父亲的慈爱;安敬思则通过“跪拜”“叩首”等礼节,表达感恩之情,此时舞台调度简洁,仅以两人为中心,通过唱腔的深情与身段的默契,将“英雄相惜”的主题推向顶点,让观众感受到乱世中难得的温情。

历史渊源与艺术价值

《飞虎山》的故事原型源自《旧五代史·李存孝传》,李存孝本名安敬思,是李克用麾下第一猛将,因勇武被誉“王不过霸,将不过李”,京剧将这段历史改编为剧目,最早见于清代京剧形成时期,经谭鑫培、杨小楼等艺术大师的打磨,逐渐成为传统戏中的经典。

其艺术价值在于:它成功塑造了李克用与李存孝两个经典人物形象,为老生与武生的合作提供了典范;剧中的唱腔、表演技艺成为京剧教学的宝贵教材,如“打虎”的武打设计、“对答”的念白处理,至今仍被京剧演员广泛学习。《飞虎山》所传递的“英雄不问出处”“慧眼识才”等主题,具有超越时代的文化意义,使其在当代舞台上仍常演不衰。

相关问答FAQs

问题1:《飞虎山》中安敬思(李存孝)的“打虎”表演与其他京剧剧目中的“打虎”有何不同?

解答:京剧中的“打虎”场景多见于《武松打虎》《飞虎山》等剧目,但侧重不同。《武松打虎》以武生(武松)的“短打”为主,强调徒手搏虎的写实感,动作刚猛直接,突出武松的侠义与力量;《飞虎山》中安敬思的“打虎”则融入“长靠”武生的身段特点,动作更舒展大气,如“虎跳前扑”“鹞子翻身”等,既显神力又不失少年灵动,且通过与李克用的互动,将“打虎”从单纯的武技展示升华为“英雄识英雄”的情节铺垫,情感层次更丰富。

问题2:为何说《飞虎山》是“老生与武生合作”的典范?

解答:《飞虎山》的剧情核心围绕李克用(老生)与安敬思(武生)的相遇展开,两人的表演需高度默契,老生的“唱念”侧重情感表达与身份塑造,如李克用通过唱腔展现惜才之心;武生的“做打”侧重技艺展示与性格刻画,如安敬思通过打虎显勇猛,剧中“对答”“收义子”等场景,需老生的沉稳与武生的灵动相互映衬,例如李克用的苍劲唱腔与安敬思的明快念白形成对比,却又在“英雄相惜”的主题下统一,这种行当间的互补与融合,既展现了演员的综合素养,也丰富了剧情的张力,使其成为老生与武生合作的经典范例。