在中国传统戏曲文化中,舞台的朝向与祭祀仪式始终是连接艺术与信仰的重要纽带。“戏曲台口向西”与“祭台”作为两个核心元素,不仅承载着古人对宇宙秩序的认知,更折射出戏曲作为“仪式性艺术”的深层文化逻辑,从山西古戏楼的斑驳砖石到江南水乡的临台戏台,从宫廷大内的月台演出到乡野庙会的草台班社,“台口向西”的朝向选择与“祭台”的仪式实践,共同构成了戏曲舞台空间的精神内核。

戏曲台口向西:方位选择中的文化密码

传统戏曲舞台的“台口向西”,并非随意的建筑布局,而是融合了天文、礼制、民俗等多重因素的智慧结晶,要理解这一现象,需从古人的方位观念与戏曲的祭祀起源说起。

历史渊源:从祭祀仪式到舞台朝向

戏曲的雏形可追溯至先秦的“乐舞”、汉代的“百戏”与唐代的“参军戏”,但这些表演多与祭祀、宴飨等仪式深度绑定,尤其宋元以来,随着市民文化的兴起,戏曲逐渐从宫廷、寺庙走向民间,但“祭神”“娱神”的底色始终未变,在古代祭祀活动中,祭祀对象通常被安置在“北向”或“西向”的神位(如宗庙中的神主牌位多位于北面,而部分民间神祇祭祀则以西为尊),观众则面向祭祀对象而立,为让观众既能看到祭祀仪式,又能观赏戏曲表演,舞台的台口自然需朝向观众,而舞台后方则需朝向祭祀对象——若祭祀对象在北方,台口则向南;若祭祀对象在西方,台口则向东,但为何多地戏台出现“台口向西”?这与民间“神位西向”的习俗相关。

以山西、陕西、河南等中原地区的古戏楼为例,多数戏楼建于庙宇之内(如关帝庙、娘娘庙、城隍庙),庙中的正殿(供奉主神)多坐北朝南,神位位于正殿中央的北面,若戏楼建在正殿对面,台口应向南,以便观众面向正殿观戏;但若戏楼建在正殿西侧(如部分庙宇因地形限制,戏楼与正殿呈“丁”字形布局),则台口需向东,让观众面向正殿。“台口向西”的戏台多见于另一种布局:戏楼独立于庙院西侧,台口向西,观众面向东坐在庙院中,而正殿位于观众北侧,神位在正殿北面,观众向东观戏,实际是“背南面北”,与古代“面朝北尊”的礼制(如臣子面见君主)相呼应,暗含对神灵的敬畏,部分地区的“台口向西”还与“太阳崇拜”相关:古人以东方为日出之地(属阳),西方为日落之地(属阴),而戏曲演出多在午后至傍晚进行,台口向西可避免阳光直射舞台,同时让观众面向东(迎光),便于观赏。

文化象征:五行方位与空间秩序

中国传统方位观念中,东、南、西、北分别对应木、火、金、水四行与青龙、朱雀、白虎、玄武四象。“台口向西”的舞台,在五行中属“金”,主“肃杀、收敛”,而戏曲内容多为“忠孝节义”“因果报应”,与“金”的“刚正、惩戒”象征暗合,山西晋南地区的“二郎庙戏楼”(金代建筑),台口向西,楼上供奉“二郎神”(属金),楼下舞台演《劈山救母》《斩蛟》等神魔戏,既呼应了“金”的威严,又通过戏剧演绎强化了神灵的“护佑”功能。

从空间秩序看,“台口向西”构建了一种“神圣—世俗”的二元结构:舞台后方(西侧)为“神圣区”,或设神龛(如老郎神、田公元帅等戏神),或通向庙宇正殿;舞台前方(东侧)为“世俗区”,为观众观戏之所,演员从西侧(后台)出场,象征从“神圣区”进入“世俗区”,通过表演沟通人神;演出结束时返回后台,则象征回归“神圣区”,这种“神圣—世俗”的流动,使戏曲超越了单纯的娱乐,成为连接天、地、神的“中介”。

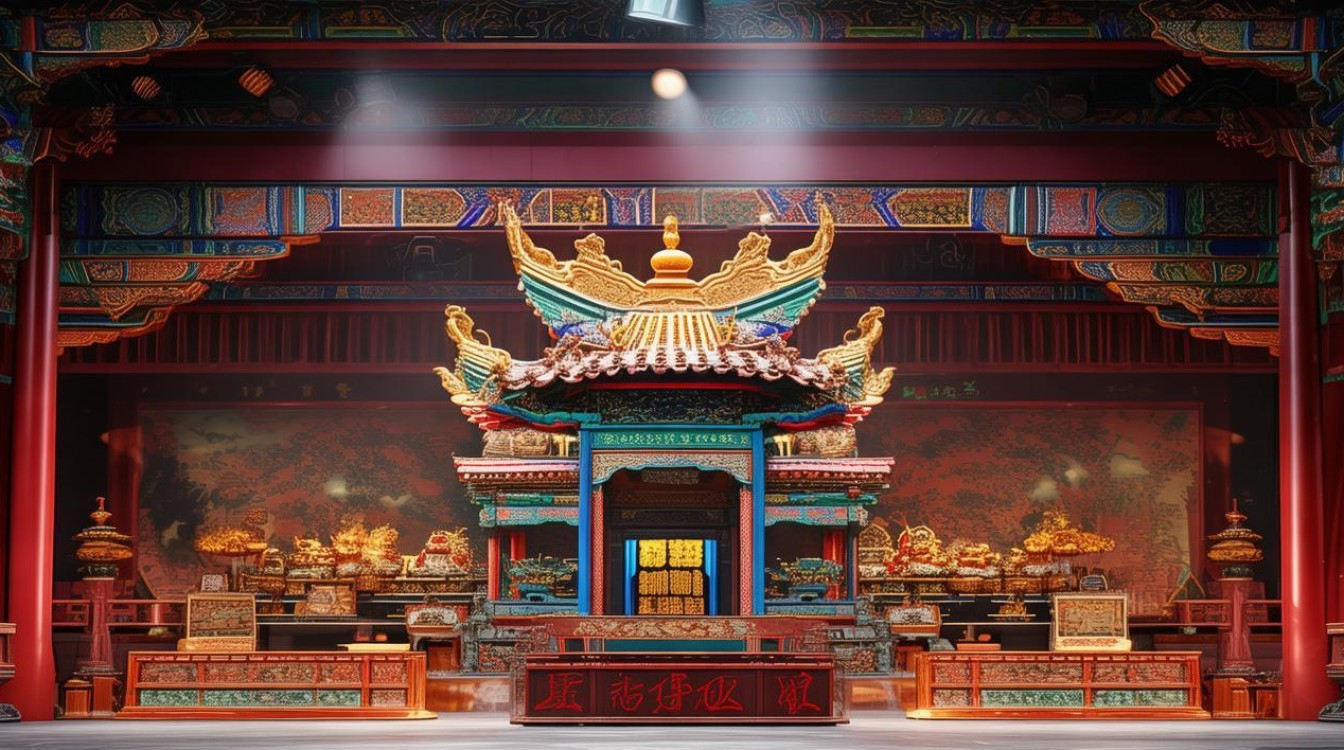

祭台:戏曲舞台的“神圣核心”

“祭台”是戏曲舞台空间中最具仪式感的元素,它既是物理空间中的“仪式中心”,也是戏曲精神信仰的“物质载体”,广义的“祭台”包含两层含义:一是舞台本身作为“祭台”(即舞台空间兼具祭祀功能);二是在舞台中央设置的“临时祭台”(用于演出前的祭祀仪式)。

舞台本体作为“祭台”:从“神坛”到“戏台”

在早期戏曲中,舞台与祭台并未严格分离,宋代的“勾栏瓦舍”虽为商业演出场所,但演出前仍需“祭台”(即祭祀戏神“老郎神”,相传为唐明皇);而庙宇中的戏楼,其本质就是“祭坛的延伸”——戏楼与正殿通过“甬道”相连,演员从正殿出发,经甬道登上戏楼,象征“神灵附体”,表演则被视为“神灵的代言”,山西芮城永乐宫元代壁画《大禹治水图》中,可见一座“十字歇山顶”的戏台,台口向西,后方设神龛,龛内供奉“三清”神像,台下有道士正在作法,生动展现了“舞台即祭台”的场景。

随着戏曲的发展,舞台逐渐从庙宇中独立出来,但“祭台”的功能并未消失,清代北京“三庆园”“广和楼”等戏园,虽为商业演出场所,但后台仍设“老郎神龛”,每日开演前,全班演员需向神龛焚香祭拜;福建、广东等地的“戏神庙”,更是将戏台与祭台合二为一,庙内正殿供奉戏神,前殿为戏台,演出时演员与神灵“共处一室”,强化了戏曲的“神圣性”。

仪式性祭台:演出前的“神圣序曲”

“临时祭台”是戏曲演出前必不可少的仪式环节,通常设在舞台中央,用红布围成“祭坛”,摆放香炉、供品(如五谷、水果、牲畜等)、戏神牌位(或老郎神画像),由班主或“头牌”演员主持仪式,以京剧“祭台”为例,其流程大致如下:

- 净台:用鸡血(或朱砂)在舞台四角洒“净台符”,念咒语“天地自然,秽气分散,洞中玄虚,晃太元……”,驱邪避秽;

- 请神:焚香念“请神咒”,邀请老郎神、田公元帅、关公等神灵降临;

- 献供:将供品(如三牲、清茶、戏曲脸谱)摆放至祭台,象征对神灵的敬奉;

- 祈福:全体演员向祭台行三叩九拜礼,班主念祝词“祈求老郎神护佑,演出顺利,观众平安”;

- 破台(若为新戏台首次演出):需由“武生”扮演“开路神”,在舞台上翻跟头、舞大刀,象征“开辟空间,驱邪镇煞”。

这种“祭台”仪式,表面是“迷信”,实则是戏曲行业的“精神契约”——通过仪式强化演员的“职业敬畏”,提醒观众“戏乃神之所赐”,从而规范行业秩序、凝聚行业认同。

台口向西与祭台的关联:空间秩序中的信仰实践

“台口向西”与“祭台”并非孤立存在,而是通过“空间方位”与“仪式流程”形成了紧密的互动关系。“台口向西”为“祭台”提供了“神圣—世俗”的空间边界;“祭台”的仪式实践强化了“台口向西”的文化象征。

具体而言,“台口向西”的舞台,其“西侧”(后台)为“神圣区”,通常设置“永久性祭台”(如神龛、戏神牌位),而“东侧”(前台)为“世俗区”(观众席),演出前,演员从“神圣区”(后台)出发,经“台口”(东西边界)进入“世俗区”(前台),祭台”的仪式(如请神、献供)已在后台完成,演员的“出场”被视为“神灵附体”;演出中,演员面向东(观众)表演,实际是“代神传话”,将“神圣区”的意志传递给“世俗区”的观众;演出结束时,演员返回“神圣区”(后台),向“祭台”行“谢神礼”,象征“回归神恩”,这种“神圣—世俗—神圣”的空间流动,使“台口”成为“沟通天地的通道”,而“祭台”则是“通道的起点与终点”。

“台口向西”的方位选择,还影响了“祭台”的仪式内容,若“祭台”供奉的是“金属性”神灵(如二郎神、关公),则仪式中需用“金属法器”(如剑、刀)作为道具,呼应“西方属金”的象征;若“祭台”供奉的是“水属性”神灵(如妈祖、龙王),则仪式中需用“清水”作为供品,呼应“北方属水”(而“台口向西”时,观众面向东,背后为北,暗合“水”的方位)。

传统戏曲舞台朝向与文化象征对比表

| 朝向 | 五行属性 | 主要象征 | 常见场景 | 代表地区 |

|---|---|---|---|---|

| 台口向东 | 木(青) | 生发、阳气 | 祭祀对象在西方,观众面向东 | 江南水乡戏台 |

| 台口向南 | 火(赤) | 明礼、尊贵 | 宫廷戏台、庙宇正殿对面的戏楼 | 北京故宫戏台、晋南戏楼 |

| 台口向西 | 金(白) | 肃杀、收敛 | 独立于庙院西侧的戏台 | 陕西、山西部分古戏楼 |

| 台口向北 | 水(玄) | 幽深、神秘 | 祭祀对象在南方,观众面向北 | 闽台地区妈祖庙戏台 |

FAQs

Q1:为什么有些古戏台台口向西,而非坐北朝南?

A:古戏台台口向西的朝向选择,主要与“祭祀对象方位”和“空间秩序”相关,若戏台建于庙院西侧,且庙宇正殿(供奉主神)坐北朝南,则观众需面向东(背北)观戏,此时台口向西,既能让观众面向正殿(表达对神灵的敬畏),又符合“面北而尊”的礼制。“西方属金”的象征意义也与戏曲“忠孝节义”的内容相呼应,强化了舞台的“神圣性”。

Q2:戏曲祭台的“净台”仪式中,为何要用鸡血或朱砂洒符?

A:“净台”仪式的核心是“驱邪避秽”,鸡血(或朱砂)在传统文化中被视为“阳性至刚之物”,具有“辟邪”的功效,洒“净台符”时念咒语(如《净台咒》),是通过“语言+符号+物品”的组合,构建一个“纯净的表演空间”——既驱除舞台上的“邪祟”(如不洁之物、过往的怨气),也提醒演员“此处乃神灵之所”,需保持敬畏之心。