河南坠子是流行于河南及华北、华东部分地区的传统曲艺形式,因主要伴奏乐器“坠子弦”(坠胡)而得名,2006年被列入国家级非物质文化遗产名录,它起源于清末民初,在道情、莺歌柳、三弦书等河南民间说唱艺术基础上融合发展而成,早期多为艺人走街串巷的“地摊儿”演出,后逐渐进入茶馆、剧场,形成独特的艺术风格。

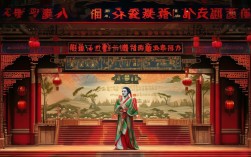

河南坠子的艺术特色鲜明,唱腔音乐丰富,以“平腔”“快扎板”“武板”“寒韵”等板式为基础,兼具叙事与抒情功能,表演时,演员一人多角,通过说、唱、做、表,生动刻画人物故事,伴奏乐器以坠胡为主,辅以简板、醒木、小铙等,坠胡的音色高亢明亮,既能模拟人声,又能烘托气氛,极具感染力,传统表演形式多为“坐唱”,后期发展出“站唱”“对口唱”等,演员身着便装,手持折扇或手帕,表演自然亲切。

河南坠子的流派众多,各具特色,早期以乔清秀、董桂枝、程玉兰为代表的“三大流派”影响深远:乔派唱腔俏丽华美,擅长表现才子佳人故事,代表曲目《双锁山》《杨金花夺印》;董派浑厚质朴,以表现历史演义见长,如《包公案》《秦香莲》;程派细腻婉转,多演绎民间生活小戏,如《小姑贤》《王天宝下苏州》,当代传承中,又衍生出以赵铮为代表的“学院派”,在保留传统韵味的基础上融入创新元素,拓展了艺术表现力。

经典剧目题材广泛,涵盖历史演义、民间传说、生活故事等,以下为部分代表性剧目概览:

| 剧目名称 | 题材来源 | 流行时期 | 概要 |

|---|---|---|---|

| 《包公案》 | 历史演义 | 民国时期 | 包公断案,惩恶扬善,彰显正义 |

| 《杨家将》 | 历史故事 | 20世纪30-40年代 | 杨家将忠君报国,抗辽保民的悲壮史 |

| 《红楼梦》选段 | 文学名著 | 当代 | 黛玉葬花、宝玉成亲等经典情节 |

| 《偷石榴》 | 民间生活小戏 | 清末民初 | 少年男女的纯真爱情,幽默风趣 |

| 《岳飞传》 | 英雄传奇 | 民国至今 | 岳飞精忠报国,遭奸臣陷害的悲剧 |

随着时代发展,河南坠子也在积极探索传承与创新之路,近年来,通过“非遗进校园”“数字化记录”等方式,年轻一代对这一传统艺术的认知逐渐加深;部分传承人尝试将坠子元素与现代音乐结合,创作出符合当代审美的作品,让这一古老曲艺焕发新的生机,它不仅是河南文化的活态载体,更承载着中原人民的生活智慧与情感记忆。

FAQs

Q1:河南坠子和山东快书、京韵大鼓等曲艺形式有何区别?

A1:河南坠子以坠胡为主要伴奏乐器,唱腔兼具中原方言的质朴与旋律的婉转,表演形式灵活,擅长表现家长里短与历史故事;山东快书则以竹板或铜板伴奏,节奏明快,多表现英雄侠义或诙谐生活;京韵大鼓用三弦、琵琶伴奏,唱腔苍劲有力,以表现历史题材和抒情见长,三者地域特色、音乐风格和题材侧重均有明显差异。

Q2:普通人如何系统学习河南坠子?

A2:可通过以下途径:1. 拜师学艺:寻找当地传承人或曲艺社团,跟随老师学习唱腔、表演技巧和传统剧目;2. 专业学习:部分艺术院校开设曲艺相关专业,系统学习理论基础与实践技能;3. 线上资源:通过非遗官网、短视频平台观看传承人教学视频,模仿唱腔和身段;4. 参与实践:参加社区曲艺活动、业余演出,积累舞台经验,逐步提升表演水平。