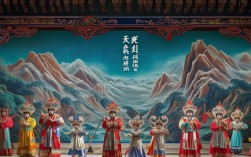

河南戏曲作为中原文化的重要载体,以其深厚的底蕴、鲜明的特色和鲜活的人物塑造,在中国戏曲版图中占据着举足轻重的地位,在这片戏曲沃土上,无数艺术家用一生践行着对传统的坚守与创新的追求,陈迎辉便是其中一位将豫剧艺术融入血脉、用舞台诠释生命的代表性人物,他不仅以扎实的功底、饱满的情感塑造了一系列经典舞台形象,更在传承与创新中为河南戏曲的当代发展注入了新的活力,成为连接传统与现当代的桥梁。

陈迎辉的艺术之路始于对戏曲最质朴的热爱,出生于河南戏曲重镇的他,自幼便浸润在锣鼓铿锵、丝竹悠扬的戏文唱段中,乡间的庙会、戏台的灯火,成为他最早的启蒙课堂,少年时,他考入河南省艺术学校,接受系统的戏曲训练,主攻文武老生,这一行当要求兼具老生的沉稳厚重与武生的英挺飒爽,对演员的唱、念、做、打均有极高要求,在校期间,他师从多位豫剧名家,冬练三九、夏练三伏,在基本功上一丝不苟:台步从“起步、行步、碎步”练起,力求稳如磐石;身段从“云手、山膀、踢腿”雕琢,追求形神兼备;唱腔从“起板、行腔、收音”打磨,注重字正腔圆,正是这份“笨功夫”的积累,为他日后的舞台生涯奠定了坚实基础。

1990年代,陈迎辉进入河南省豫剧院青年团,正式开启职业演艺生涯,初登舞台时,他从配角做起,在《花木兰》中饰演贺廷玉,在《穆桂英挂帅》中扮演寇准,即使是小角色,他也力求精准传递人物神韵,用细腻的表演为剧情增色,这种“甘当绿叶”的态度,让他迅速积累了舞台经验,也逐渐被观众和业界认可,2000年,他在新编历史剧《大河谣》中饰演主角潘季驯,这一角色成为他艺术生涯的重要转折点,为了塑造这位明代治水能臣的刚毅与智慧,他不仅查阅大量历史文献,深入理解人物在“治水与保民”矛盾中的内心挣扎,更在传统老生唱腔的基础上,融入了“豫东调”的激昂与“豫西调”的深沉,创造出既有历史厚重感又具现代审美的新唱腔,该剧一经上演便引发轰动,他凭借“铁肩担道义,妙手著文章”的舞台形象,荣获河南省戏剧大赛一等奖,从此跻身豫剧一线演员行列。

在长期的舞台实践中,陈迎辉形成了“以情带声、声情并茂,形神兼备、雅俗共赏”的艺术风格,他的唱腔,既有老生的苍劲醇厚,又不失青年演员的明亮通透,尤其擅长通过声音的强弱、快慢、抑扬,展现人物的复杂情感,如在《清风亭》中饰演张元秀,从“盼子归”的殷切到“失子后”的癫狂,他通过“导板”的悲怆、“慢板”的哀婉、“二八板”的急促,将一位底层父亲从希望到绝望的心路历程演绎得淋漓尽致,台下观众无不潸然泪下,他的表演,则注重“技为戏用、戏为人服务”,无论是《三哭殿》中唐太宗的威严与慈爱,还是《七品芝麻官》中唐成的诙谐与正直,他都能以精准的身段、传神的表情,让人物从历史中“活”过来,走进当代观众的内心,这种对“人物塑造”而非“行当展示”的追求,使他的表演突破了传统戏曲程式化的局限,更具感染力。

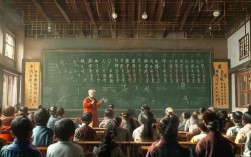

作为河南戏曲的传承者,陈迎辉深知“传统是根,创新是魂”,近年来,他将大量精力投入到戏曲传承与青年培养中,他积极参与传统剧目的复排与整理,如《秦香莲》《下陈州》等经典剧目,他不仅主演,还结合当代审美对剧本、唱腔、舞台进行适度优化,让老戏焕发新生;他担任河南省豫剧院艺术指导,带教青年演员,将自己多年积累的经验倾囊相授,从“如何理解人物”到“如何运用程式”,从“舞台节奏的把控”到“与观众的交流”,手把手指导青年演员成长,他常对学生们说:“戏曲不是博物馆里的古董,而是活在当下的艺术,既要守住老祖宗的根,也要讲好今天的戏。”在他的培养下,多名青年演员在省级、国家级戏曲大赛中获奖,成为豫剧界的新生力量。

陈迎辉还积极探索河南戏曲的传播路径,他主动走进校园、社区、乡村,开展“戏曲进校园”“非遗公开课”等活动,用通俗易懂的语言讲解豫剧历史,用生动的表演展示戏曲魅力,让更多年轻人了解并喜爱这门传统艺术,他还尝试与新媒体合作,通过短视频平台发布戏曲片段、教学段子,单条视频最高播放量超千万,让豫剧通过互联网“飞入寻常百姓家”,这种“线上线下结合”“传统与现代交融”的传播方式,打破了戏曲舞台的边界,为河南戏曲的传承开辟了新空间。

从艺三十余载,陈迎辉始终以“戏比天大、艺无止境”的信念要求自己,先后获得“中国戏剧梅花奖”“文华表演奖”“国家级非物质文化遗产代表性项目豫剧代表性传承人”等荣誉,这些 accolade 不仅是对他个人艺术成就的肯定,更是对他在河南戏曲传承与创新中贡献的认可,虽已年过半百,他依然活跃在舞台上,每年演出超百场,用饱满的热情诠释着“戏比天大”的执着,他的艺术人生,正是河南戏曲一代代艺术家扎根传统、面向未来的生动写照——既守得住“昨日的经典”,也创得出“明天的精彩”。

相关问答FAQs

Q1:陈迎辉最擅长的行当是什么?他在这一行当上有哪些独特的艺术风格?

A1:陈迎辉最擅长的行当是“文武老生”,这一行当要求演员兼具文戏的唱念做打与武戏的翻扑跌打,对综合素养要求极高,在艺术风格上,陈迎辉形成了三大特色:一是“唱腔融合”,他将豫东调的高亢激昂与豫西调的委婉深沉巧妙结合,根据人物性格调整声腔走向,如塑造忠臣时以“脑后音”显庄重,演绎市井人物时以“本腔”增亲切;二是“身段写意”,他突破传统程式的僵硬感,将舞蹈元素融入身段,如《穆桂英挂帅》中“挂帅”一折,通过“跨腿、转身、亮相”的连贯动作,展现穆桂英从民间女子到元帅的身份转变,刚柔并济;三是“情感真实”,他注重从生活细节中汲取表演灵感,无论是帝王将相还是平民百姓,都力求“千人千面”,避免“行当化”表演,让人物更具真实感与感染力。

Q2:陈迎辉在传承河南戏曲方面做了哪些具体工作?他对青年戏曲演员的培养有哪些理念?

A2:陈迎辉在传承河南戏曲方面的工作主要体现在三方面:一是传统复排,他牵头整理复排了《血溅乌纱》《程婴救孤》等20余部传统剧目,结合舞台实践对剧本结构、唱腔旋律进行优化,保留传统精髓的同时提升观赏性;二是青年培养,他担任河南省豫剧院青年团艺术指导,创建“师徒结对”培养模式,通过“每日早功、每周说戏、每月考核”的方式,系统教授唱念做打,并鼓励青年演员参与新创剧目,在实践中提升综合能力;三是传播推广,他开展“戏曲进校园”活动超500场,覆盖学生超10万人次;通过短视频平台发布《老生唱腔教学》《豫剧小知识》等内容,累计粉丝超300万,让河南戏曲突破剧场限制,触达更广泛受众。

在培养理念上,他强调“三并重”:一是“传统与现代并重”,要求青年演员先吃透传统,再结合时代审美创新,避免“为创新而创新”;二是“技艺与修养并重”,不仅教表演技巧,更注重培养演员的历史文化素养和道德情操,认为“戏德比戏艺更重要”;三是“继承与突破并重”,鼓励青年演员在尊重传统的基础上大胆尝试,如将现代音乐元素融入传统唱腔,或用话剧表演手法丰富戏曲人物塑造,推动河南戏曲的当代发展。