淮剧,作为江苏地区最具代表性的地方戏曲剧种之一,起源于清代中后期的苏北平原,距今已有两百余年历史,它以江淮官话为舞台语言,融合了香火戏、门弹词等民间艺术形式,逐渐发展成为兼具叙事抒情与地域特色的大型戏曲剧种,2008年被列入国家级非物质文化遗产名录,其发展历程始终与江淮地区的文化生态、社会变迁紧密相连,呈现出从民间草台到城市剧场、从乡土气息到艺术升华的完整脉络。

起源与形成:乡土艺术的萌芽(19世纪中叶-20世纪初)

淮剧的雏形可追溯至苏北盐阜、淮扬地区的民间祭祀活动与说唱艺术,清代中后期,盐业经济带动了苏北沿海地区的文化繁荣,盐工、农民在劳作中创造了“香火戏”——一种以傩舞、巫祭为基础,结合民间小调的表演形式,内容多与驱邪纳福、祈福禳灾相关,流行于市井的“门弹词”(以三弦、琵琶伴奏的说唱艺术)逐渐吸收了“香火戏”的表演元素,形成了以“对子戏”“三小戏”为主的早期形态,演员多为农民、盐工中的业余爱好者,在庙会、晒盐场等场所“草台班”演出,剧目如《种大麦》《小打梨》等,均取材于日常生活,语言质朴,唱腔简单粗犷,带有鲜明的“里下河文化”印记,这一时期,淮剧尚未形成固定行当与声腔体系,但其“以情动人”“贴近生活”的艺术特质已初步显现。

成熟与繁荣:城市化的推动与艺术定型(20世纪20年代-40年代)

20世纪初,随着津浦铁路、淮扬铁路的开通,苏北地区与江南城市的联系日益紧密,淮剧艺人开始向上海、南京等大城市流动,在上海,淮剧受到京剧、越剧等成熟剧种的影响,在表演程式、音乐唱腔、舞台美术等方面加速革新,1920年代,上海出现首个淮剧专业剧场“闸门戏院”,标志着淮剧从“草台班”向剧场艺术的转变,这一时期,淮剧形成了以“老淮调”为基础,融合【软平】【麒调】等新腔调的声腔体系,生旦净末丑行当分工明确,表演动作吸收京剧的“手眼身法步”,但仍保留着“开门见山”“直抒胸臆”的乡土气息,代表艺人如何叫天,其创立的【拉调】唱腔,高亢激越、婉转悠扬,成为淮剧的经典流派;筱文艳则以细腻的做工和甜美的嗓音,塑造了众多女性形象,推动了淮旦腔的发展,剧目也从生活小戏扩展到历史演义戏(如《白蛇传》《秦香莲》)和社会风情戏(如《金水桥》《蓝桥会》),题材的丰富与表演的成熟,使淮剧成为上海“滩簧戏”中的重要分支,受众从苏北移民扩展到城市市民阶层。

改革与新生:时代主题下的艺术转型(20世纪50年代-80年代)

新中国成立后,淮剧进入“戏改”新时期,1950年代,江苏省淮剧团、上海淮剧团等专业院团相继成立,艺人身份从“江湖班主”变为“文艺工作者”,政府组织艺人整理传统剧目,剔除封建糟粕,同时鼓励创作现代戏,音乐方面,在保留【淮调】【拉调】【自由调】三大主腔的基础上,借鉴西方交响乐与民族管弦乐的配器方法,丰富了淮剧的伴奏形式,如《党的女儿》中,弦乐与锣鼓的融合增强了悲剧氛围;表演上,突破传统程式,融入话剧写实手法,如《海港》中码头工人的群体调度,更具生活质感,这一时期的淮剧创作紧扣时代脉搏,既有《祥林嫂》《红灯记》等改编自现代文学的经典,也有《三女抢板》《金色的教鞭》等原创剧目,祥林嫂》由筱文艳主演,通过“砍门槛”等经典桥段,深刻揭示了封建礼教对女性的压迫,成为淮剧现代戏的里程碑,1978年后,淮剧迎来复苏,《板桥应试》《太阳花》等剧目重新回归“人性美”“乡土情”的传统,同时舞台技术引入灯光、音响等现代化设备,视觉效果显著提升。

创新与传承:多元语境下的坚守与突破(20世纪90年代至今)

进入21世纪,面对流行文化冲击与观众老龄化问题,淮剧开启了“传统为根、创新为翼”的转型之路,在剧目创作上,既整理复排传统戏《蔡锷与凤仙》《柜中缘》,也探索“新编历史戏”与“现代实验戏”,如《小镇》以苏北小镇为缩影,通过小人物命运折射时代变迁,获中宣部“五个一工程奖”;《金龙与蜉蝣》则融合神话元素与先锋舞台设计,尝试淮剧的“青春化表达”,传播方式上,突破剧场局限,通过“淮剧进校园”(如上海中小学开设淮剧兴趣班)、“线上直播”(抖音、B站开设淮剧专题)、“短视频创作”(年轻艺人改编淮剧唱段为流行音乐)等方式吸引年轻受众,2019年,“淮剧数字化保护工程”启动,对经典剧目音视频、老艺人唱腔口述史进行抢救性整理,建立数据库,传承仍面临挑战:青年演员培养周期长、市场演出机会少、地域传播范围有限(主要集中于苏北、上海及皖东部分地区),为此,政府加大对淮剧院团的扶持力度,如江苏省设立“非遗传承专项基金”,鼓励创作儿童淮剧(如《红岩上的红梅》),并通过“长三角戏曲联盟”推动淮剧与越剧、昆曲等剧种的交流。

淮剧艺术特色概览

淮剧的独特魅力在于其“声腔、语言、表演”三位一体的地域风格,以下是其主要艺术特色的表格归纳:

| 艺术维度 | 主要特点 | 代表元素/剧目 |

|---|---|---|

| 声腔音乐 | 以“三大主腔”为核心,兼具高亢与婉转,伴奏以民乐为主,后期融入交响 | 【淮调】(粗犷豪放,《种大麦》)、【拉调】(抒情悠扬,《白蛇传》)、【自由调】(灵活多变,《党的女儿》) |

| 语言唱词 | 以江淮官话(盐城、淮安方言为基础)为舞台语言,方言韵味浓厚,唱词多为七字句、十字句 | 《蓝桥会》“你从哪里来,到哪里去,细细说奴家听” |

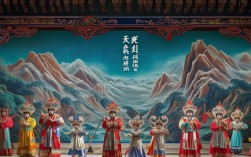

| 表演形式 | 程式化与生活化结合,生角讲究“唱念做打”,旦角重“手眼身法”,净角刚健有力 | “趟马”(骑马动作)、“水袖功”(《秦香莲》中陈世美负义时的甩袖) |

| 服饰道具 | 融合苏北民俗元素,如旦角“蓝印花布”服饰,道具简洁实用,贴近生活 | 盐工斗笠、渔网、农家锄头等 |

相关问答FAQs

Q1:淮剧与同为江苏地方戏的锡剧、扬剧有何主要区别?

A1:三者的区别主要体现在地域起源、声腔特点与语言基础上,淮剧起源于苏北盐阜、淮扬地区,以江淮官话为语言,声腔高亢粗犷,带有“里下河文化”的质朴;锡剧发源于太湖流域(无锡、常州),以吴语为语言,唱腔婉转细腻,受“江南丝竹”影响较深,如《珍珠塔》的“玲玲调”;扬剧流行于扬州、泰州地区,以扬州方言为基础,声腔融合“花鼓戏”“清曲”,更富市井气息,如《鸿雁传书》的“大陆板”,淮剧的“老淮调”“拉调”与锡剧的“老簧调”“铃铃调”、扬剧的“梳妆台”“数板”在旋律走向上也有显著差异。

Q2:当前淮剧传承面临的最大挑战是什么?有哪些应对措施?

A2:最大挑战是“观众断层”与“传承乏力”:年轻群体对传统戏曲兴趣不足,观众老龄化严重(据调查,淮剧观众中50岁以上占比超70%);青年演员培养周期长(需10年以上科班训练),且市场演出收入有限,导致人才流失,应对措施包括:①创新表达,创作“青春版”淮剧(如融入摇滚、街舞元素),开发沉浸式戏曲体验项目;②数字化传播,通过短视频平台推出“淮剧小课堂”,与游戏、动漫IP合作(如《原神》角色配音加入淮剧唱腔);③政策扶持,地方政府设立“淮剧传承人补贴”,推动“淮剧特色学校”建设,将淮剧纳入中小学美育课程;④跨界融合,与旅游产业结合(如淮安打造“淮剧文化主题小镇”),在景区开展常态化演出,扩大地域影响力。