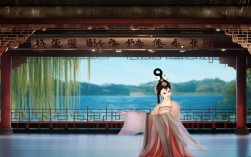

京剧作为中国国粹,承载着丰富的历史文化内涵,其中以西施为题材的剧目更是以其独特的家国情怀与人物命运,成为舞台上经久不衰的经典,西施作为中国古代四大美女之一,其“浣纱救越”的故事本身就充满戏剧冲突,京剧创作者们通过不同视角的挖掘,形成了涵盖全本戏、折子戏及新编戏的多元剧目体系,既保留了传统叙事精髓,又融入了时代审美创新,以下从传统剧目与新编剧目两个维度,详细梳理京剧中西施题材的剧目类型及特点。

传统剧目:经典叙事中的西施形象

传统京剧中的西施题材剧目,多以《吴越春秋》为历史背景,围绕“美人计”核心情节展开,形成了以全本戏为主干、折子戏为枝叶的完整叙事体系,集中体现了京剧“虚实结合、以歌舞演故事”的艺术特色。

全本戏:完整呈现西施命运轨迹

传统全本戏《西施》是京剧西施题材的核心剧目,完整讲述了西施从苎萝村浣纱到入吴迷惑夫差,最终越国复兴、西施归越(或沉沙)的传奇经历,全本戏通常分为多幕,情节跌宕起伏,人物塑造立体:

- 初遇与抉择:开篇展现西施在苎萝村浣纱的纯真生活,越国大夫范蠡访得她后,以“救国大义”说服其入吴,此段通过西施的唱段(如西皮原板“苎萝村女纱浣罢”)展现其内心的矛盾与坚定,既有少女对爱情的憧憬,也有对家国的担当。

- 入吴与迷惑:西施与郑旦被送入吴宫后,通过歌舞才艺赢得夫差宠爱,此段重点刻画夫差的昏聩与西施的隐忍,如《吴宫宴》一场中,西施在酒宴间强颜欢笑,内心却思念故国,唱腔中融入二黄慢板的苍凉,凸显其“身在吴宫心在越”的痛苦。

- 灭吴与结局:越国休养生息后,勾践发兵灭吴,西施完成使命,全本戏的结局存在不同版本:一说西施被越后沉江(体现“红颜祸水”的传统观念),一说与范蠡泛舟五湖(寄托“功成身退”的理想),结局的差异反映了不同时代的价值观。

全本《西施》的表演对演员要求极高,需兼具青衣的端庄、花旦的灵动及刀马旦的英气,早期如梅兰芳、荀慧生等名家均曾演绎过不同版本,形成了梅派的雍容、荀派的妩媚等流派特色。

折子戏:经典片段的独立呈现

传统折子戏从全本戏中提取最具戏剧张力的片段,独立成篇,以“小场景见大情怀”,成为京剧舞台上的“点睛之笔”,常见的西施题材折子戏包括:

| 剧目名称 | 核心情节 | 艺术特色 |

|---|---|---|

| 《浣纱记》 | 西施在苎萝村浣纱,范蠡寻访,以“亡国之痛”说服她入吴。 | 以“水袖舞”展现西施的灵动,唱腔明快,突出“纱”的意象(如“一缕纱系两国兴亡”),是全本戏的开篇精华。 |

| 《响屧廊》 | 夫差为西施建响屧廊,西施穿屐行走,廊下空谷回音,夫差沉湎享乐。 | 通过“步态戏”展现西施的无奈,夫差的唱腔夸张浮夸,与西施的沉默形成对比,暗示吴国衰败的根源。 |

| 《姑苏台》 | 夫差大兴土木建姑苏台,供西施歌舞宴乐,越国大夫文种暗中观察吴国奢靡。 | 以“群舞”展现吴国的腐化,西施的独白(如“歌舞升平背后是白骨”)暗藏讽刺,体现“美色误国”的传统叙事。 |

| 《浣纱沉沙》 | 吴国灭亡后,西施被越后赐死,投苎萝江自沉,临终前回忆与范蠡的定情纱。 | 以“反二黄”唱腔抒发悲愤,水袖动作从“飘逸”到“沉重”,象征命运的无常,是全本戏悲剧高潮的浓缩。 |

这些折子戏虽篇幅短小,但人物刻画精准,如《浣纱记》中“纱”的意象贯穿始终,既是西施身份的象征,也是家国命运的纽带;《响屧廊》通过“响屧”这一细节,将夫差的昏聩与西施的隐忍具象化,展现了京剧“以小见大”的艺术手法。

新编剧目:时代视角下的西施新解

随着时代发展,京剧创作者们不再局限于传统叙事,而是从现代视角重新解读西施故事,赋予其新的文化内涵,形成了以“心理刻画”“女性意识”为核心的新编剧目。

新编历史京剧:《西施·归越》

21世纪初,上海京剧院创排的新编历史京剧《西施·归越》,聚焦西施灭吴后的命运,突破了传统“沉沙”或“泛舟”的单一结局,深入挖掘其归越后的心理挣扎,全剧以“归越”为支点,展现西施面对故国百姓的“神女”崇拜与内心“亡国祸水”的自责,以及与范蠡“道不同不相为谋”的情感撕裂。

- 艺术创新:采用“意识流”叙事,通过“纱”的意象串联现实与回忆(如纱中浮现越国战火、吴宫歌舞),舞台设计融入多媒体投影,增强时空交错感。

- 人物塑造:西施不再是“被动工具”,而是具有独立思考的现代女性形象,唱段中融入“二黄中板”的深沉,如“归越路步步皆荆棘,我是功臣还是罪人”,引发观众对“历史评价”与“个体价值”的思考。

现代京剧:《西施与范蠡》

由中国京剧院创排的现代京剧《西施与范蠡》,以“爱情与家国”的冲突为主线,将西施与范蠡的关系从“政治同盟”升华为“灵魂伴侣”,同时批判了“美人计”对女性的物化。

- 情节重构:弱化“吴宫争斗”,强化范蠡“献计”时的痛苦与西施“被献”的无奈,如“定情纱”从“爱情信物”变为“政治枷锁”,象征个体在时代洪流中的无力。

- 唱腔创新:融合越剧元素,西施的唱腔中加入“清板”的婉转,表现其对范蠡的复杂情感;范蠡的唱腔则采用“西皮流水”的急促,展现其内心的矛盾与挣扎,突破了传统京剧“行当分明”的局限。

西施题材剧目的文化价值

京剧中西施题材的剧目,从传统到新编,形成了“经典叙事—现代重构”的完整谱系,传统剧目通过全本戏与折子戏的结合,既保留了“家国大义”的历史叙事,又以“唱念做打”的艺术手段塑造了立体的人物形象;新编剧目则通过现代视角的介入,赋予西施故事新的时代意义,探讨了“女性命运”“个体价值”等永恒命题,这些剧目不仅是京剧艺术的瑰宝,更是中国传统文化“守正创新”的生动体现,让观众在欣赏舞台艺术的同时,感受历史与现实的对话。

相关问答FAQs

问题1:京剧中的西施形象在不同剧目中有哪些差异?

解答:京剧中的西施形象因剧目类型和时代背景不同而呈现显著差异,传统剧目中,西施多为“家国牺牲者”形象,如全本《西施》中的她以“救越”为己任,隐忍负重,突出“忠义”特质;折子戏《浣纱记》则侧重其纯真善良,展现少女的质朴与对爱情的憧憬,新编剧目中,西施的形象更具现代性:《西施·归越》聚焦其归越后的心理挣扎,展现“功臣与罪人”的身份矛盾,体现个体对历史评价的反思;《西施与范蠡》则强化其情感主动性,批判“美人计”对女性的物化,塑造了具有独立意识的现代女性形象,不同流派的演绎也丰富了西施的形象,如梅派西施端庄大气,荀派西施妩媚灵动,程派西施则更显凄美哀婉,形成了多元化的艺术风貌。

问题2:为什么西施题材在京剧中被多次演绎,且经久不衰?

解答:西施题材在京剧中经久不衰,主要源于其故事本身的多重艺术魅力与文化内涵。故事冲突的普适性:“家国大义”与“个人情感”的矛盾(如西施与范蠡的爱情、入吴的牺牲)是永恒的戏剧主题,能引发不同时代观众的共鸣;人物形象的复杂性:西施既是“美女”符号,也是“政治工具”,更是“悲剧个体”,多重身份为演员提供了广阔的表演空间,可通过唱腔、身段、表情等展现其内心的矛盾与挣扎;艺术表现的兼容性:京剧可通过“水袖舞”“步态戏”“群舞”等手段,展现西施的“美”与“悲”,如《浣纱记》中的纱舞、《响屧廊》中的步态设计,充分体现了京剧“载歌载舞”的艺术特色;时代解读的开放性:传统剧目强调“忠义牺牲”,新编剧目则关注“女性价值”,西施故事随时代变迁不断被赋予新内涵,使其始终能与当代观众对话,成为京剧创作的“常青树”。