青年豫剧演员作为传统戏曲艺术的传承者与创新者,其节目既承载着豫剧百年积淀的程式之美,又融入了符合当代审美的表达方式,成为连接传统与年轻群体的桥梁,在戏曲艺术面临时代挑战的当下,青年演员通过多元节目形式,让豫剧舞台焕发新生。

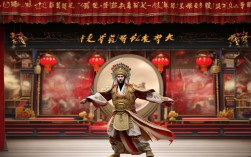

青年豫剧演员的节目首先以传统经典为根基,在坚守中求突破,传统剧目如《花木兰》《穆桂英挂帅》《七品芝麻官》等,是青年演员的“必修课”,他们在唱腔上严格遵循豫剧的“豫东调”“豫西调”等流派特色,身段则吸收“翎子功”“水袖功”等传统技艺,同时在人物塑造上融入现代理解,青年演员吴素真在演绎《花木兰》时,不仅展现“刘大哥讲话理太偏”的经典唱段,更通过细腻的眼神与肢体语言,突出花木兰从普通女子到巾帼英雄的心理转变,让传统人物更具时代共鸣,新编历史剧也成为青年演员的重要节目类型,如《程婴救孤》《焦裕禄》等,这些剧目在保留豫剧高亢激昂的音乐风格基础上,优化叙事结构,强化情感张力,使历史故事更易被当代观众接受。

在创新探索中,青年豫剧演员的节目呈现出跨界融合与科技赋能的特点,为打破“戏曲老套”的刻板印象,他们尝试将豫剧与流行音乐、舞蹈、影视等元素结合,在河南卫视“中秋奇妙游”节目中,青年演员将豫剧《洛神水赋》的唱段与水下舞蹈融合,通过唯美的视觉呈现与婉转的唱腔碰撞,让豫剧“破圈”传播;部分演员还推出“豫剧+说唱”节目,如用豫方言演绎流行歌曲,或以豫剧板式改编网络热词,在抖音、B站等平台吸引百万年轻观众,科技手段的运用让舞台呈现更具冲击力——全息投影技术让虚拟场景与演员同台,AR特效让传统武打场面更富动感,这些创新不仅提升了节目的观赏性,也让豫剧艺术以更时尚的面貌走进大众视野。

青年豫剧演员的节目创作也面临挑战:如何在创新中保持豫剧的“根与魂”?如何平衡市场吸引力与艺术纯粹性?对此,青年演员们普遍认为,创新需在“守正”基础上进行,在融合流行元素时,核心唱腔与板式不能偏离豫剧本体;在运用科技手段时,需服务于剧情表达而非喧宾夺主,正如青年演员李树建所言:“豫剧的魂是‘唱念做打’的精粹,是‘真善美’的内核,节目无论怎么变,都不能丢了这份根本。”

以下为青年豫剧演员节目类型及特点示例:

| 节目类型 | 特点 | 代表节目/演员 |

|---|---|---|

| 传统经典剧目 | 坚守流派唱腔,传承程式技艺 | 《花木兰》-吴素真、《穆桂英挂帅》-杨红霞 |

| 新编历史/现代戏 | 优化叙事,强化时代共鸣 | 《程婴救孤》-李树建团队、《焦裕禄》-贾文龙 |

| 跨界融合节目 | 结合流行、科技元素,打破形式边界 | 《豫剧+说唱》-小香玉、《洛神水赋》-青年演员水下演绎 |

| 校园/基层公益演出 | 简化形式,贴近生活,普及戏曲知识 | “豫剧进校园”系列演出-各地青年剧团 |

相关问答FAQs

Q1:青年豫剧演员如何通过节目吸引年轻观众?

A1:青年演员主要通过三方面吸引年轻观众:一是内容创新,将传统剧目与流行文化结合,如改编网络热词、融合流行音乐,降低观看门槛;二是形式创新,运用短视频、直播等新媒体传播,打造“沉浸式”戏曲体验,如戏曲主题的沉浸式戏剧;三是贴近生活,创作反映当代青年生活的原创小戏,或通过社交媒体分享排练日常,以真实感拉近与年轻群体的距离。

Q2:豫剧节目在创新时,如何避免失去传统韵味?

A2:避免失去传统韵味需把握“守正创新”原则:核心元素不能丢,如豫剧的唱腔板式、念白韵味、身段技巧等必须严格传承;创新需服务于剧情,例如科技手段用于烘托氛围而非替代表演,跨界元素用于丰富表达而非颠覆本体;邀请老艺术家担任顾问,在创新过程中把关传统细节,确保“变的是形式,不变的是魂”。