长治豫剧团作为扎根于山西晋东南地区的专业艺术团体,自成立以来始终以传承和弘扬豫剧艺术为己任,而剧团的演员照片则如同一部立体的“影像史书”,不仅记录了几代艺术家的舞台风采,更折射出豫剧在地方土壤中的生长轨迹与时代变迁,这些照片或泛黄的老照,或鲜亮的剧照,或现代的宣传照,每一帧都承载着剧团的艺术记忆与人文温度。

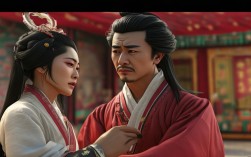

从历史维度看,长治豫剧团的演员照片串联起剧团的兴衰起伏,20世纪50年代建团之初,剧团以“改人、改戏、改制”为起点,吸纳了一批热爱豫剧的民间艺人,这一时期的演员照片多为黑白影像,画面朴素却充满力量:老生演员身着简朴的戏袍,眼神坚定,眉宇间透着对艺术的虔诚;青衣演员梳着传统大辫,妆容虽未及今日精致,但一招一式间尽显古典韵味,这些照片拍摄于简陋的排练场或乡镇戏台背景前,背后往往能看到斑驳的土墙或悬挂的“为人民服务”标语,真实还原了初创时期剧团艰苦却蓬勃的生存状态,剧团首任团长、著名豫剧表演艺术家牛桂英(非河南牛桂英,为本地名角)的早期照片中,她饰演《花木兰》中的花木兰,戎装虽旧但英姿飒爽,眼神中既有替父从军的决绝,又有对家国的赤诚,成为当时剧团“文戏武唱”风格的代表性影像。

进入改革开放后,随着文化政策的调整,长治豫剧团迎来发展黄金期,演员照片也呈现出丰富多元的面貌,这一时期的剧照逐渐从黑白转向彩色,舞台布景、服装道具愈发精致,演员的妆容造型也更趋规范,中生代演员如李素梅、张爱珍等人的照片开始频繁出现在宣传册和演出海报中,李素梅饰演的《秦香莲》中“见皇姑”一折,剧照中她身着青衣,水袖轻扬,眼神中既有悲苦又有坚毅,将秦香莲的隐忍与刚烈刻画得入木三分,这张剧照不仅成为她的“名片”,更成为长治地区观众心中“秦香莲”的经典形象,而张爱珍在《穆桂英挂帅》中的扮相则英气逼人,靠旗高挑,翎子随风微颤,展现出“一马当先”的巾帼豪情,这类照片往往被印成明信片或年画,在晋东南地区广泛流传,成为豫剧艺术深入民间的生动见证。

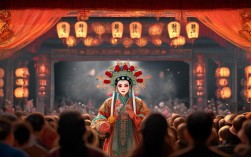

进入21世纪,随着数字化时代的到来,长治豫剧团的演员照片呈现出新的载体与传播形式,除了传统的剧照,剧照、排练花絮、幕后采访等影像资料通过社交媒体和短视频平台走向更广阔的受众,青年演员如赵芳、王鹏等人的照片更注重时尚感与传统戏曲的融合,例如在《白蛇传》的“断桥”一折中,赵芳的白素贞身着改良版戏服,既保留水袖、云肩等传统元素,又在色彩上加入现代审美,背景从传统的“一桌二椅”变为写意的西湖水墨画,照片整体呈现出古典与现代交融的视觉美感,剧团还通过“演员Vlog”等形式,记录下青年演员练功、化妆、排练的过程,这些动态影像中的截图也成为演员照片的新类型,让观众看到舞台形象背后的汗水与坚持,拉近了传统戏曲与年轻观众的距离。

从艺术表现力来看,长治豫剧团演员照片不仅是形象的记录,更是表演艺术的凝固,老一辈演员的照片中,讲究“形神兼备”,通过眼神、手势的细微变化传递人物内心,朝阳沟》中银环下乡的剧照,演员微微蹙眉,双手轻握,眼神中既有对新环境的忐忑,又有对理想的憧憬,将现代戏中的人物情感刻画得真实可感,中生代演员的照片则更注重“程式化表演”的呈现,如《对花枪》中姜桂枝的“趟马”动作,剧照中演员马步稳健,长枪翻飞,通过定格的瞬间展现出豫剧武戏的爆发力与节奏感,而青年演员的照片则在继承传统的基础上融入创新,例如在《新版红楼梦》中,林黛玉的扮借鉴了越剧的柔美风格,演员的眼神、身段更添几分忧郁与诗意,照片通过光影的运用营造出“黛玉葬花”的诗意氛围,体现了传统戏曲在当代审美中的适应性调整。

这些演员照片还承载着剧团与地方社会的深厚情感,在长治地区的许多家庭中,收藏着剧团不同时期的演出照片,这些照片往往与家庭记忆紧密相连:祖辈带着父辈看戏后买下的剧照,父辈年轻时模仿演员扮相的照片,甚至年轻一代在剧团“戏曲进校园”活动中与演员的合影,这些私人收藏的照片,构成了民间视角下的“剧团影像志”,记录着豫剧艺术如何融入晋东南百姓的日常生活,成为地方文化认同的重要符号,剧团还定期举办“老照片展”,通过征集和展示不同年代的演员照片,让观众直观感受到剧团的发展历程,这种“以影像为媒”的传承方式,让年轻一代在视觉冲击中理解豫剧的历史厚度。

为了更清晰地展现长治豫剧团不同时期演员照片的特点,以下表格归纳了各阶段影像的风格特征与代表作品:

| 时期 | 照片特点 | 代表演员 | 代表作品 | 文化意义 |

|---|---|---|---|---|

| 建团初期 | 黑白影像、朴素场景、突出人物神情 | 牛桂英、陈素芳 | 《花木兰》《穆桂英挂帅》 | 记录初创艰辛,展现艺术初心 |

| 改革开放 | 彩色剧照、精致舞台、规范造型 | 李素梅、张爱珍 | 《秦香莲》《朝阳沟》 | 反映艺术繁荣,深化民间影响 |

| 21世纪以来 | 多载体传播、传统与现代融合 | 赵芳、王鹏 | 《白蛇传》《新版红楼梦》 | 适应时代审美,拓展受众群体 |

从更深层次看,长治豫剧团演员照片的价值不仅在于艺术记录,更在于其对文化传承的推动,每一张照片都是一面镜子,映照出豫剧艺术在不同历史时期的生存状态与演变轨迹;每一张照片也是一座桥梁,连接起老一辈艺术家的经验与新一代演员的成长,当年轻演员翻看老照片中的扮相与表演时,不仅是模仿外在的形貌,更是理解其中蕴含的艺术精神与文化内涵,这种“影像传承”的方式,让豫剧艺术的“根”与“魂”在视觉化的记忆中得以延续。

随着时代的发展,这些珍贵的演员照片也面临着保存与传播的挑战,老照片的氧化、数字影像的碎片化传播,都可能导致历史记忆的流失,剧团近年来开始着手建立“演员影像数据库”,通过数字化技术对老照片进行修复与归档,同时利用新媒体平台进行系统性展示,让更多人通过这些影像走进豫剧、了解长治豫剧团的故事。

相关问答FAQs

Q1:长治豫剧团的老照片主要通过哪些方式保存?目前面临哪些挑战?

A:长治豫剧团的老照片保存方式主要包括物理保存和数字化保存两种,物理保存方面,剧团将珍贵的老照片存放在专业的相册或档案柜中,控制温度、湿度,避免光照和氧化;数字化保存则通过扫描设备将老照片转化为电子档案,建立影像数据库,进行分类备份和云端存储,目前面临的挑战主要有:部分老照片因年代久远出现泛黄、褪色、霉变等现象,修复难度大;早期拍摄技术有限,照片分辨率低,难以满足现代高清展示需求;民间私人收藏的老照片分散,缺乏系统征集机制,可能导致部分历史影像流失。

Q2:如何通过演员照片了解豫剧艺术在长治地区的本土化演变?

A:通过对比不同时期的演员照片,可以直观观察到豫剧艺术在长治地区的本土化演变过程,建团初期的老照片中,演员扮相、表演风格更接近河南豫剧的传统范式,服装道具相对简单;而改革开放后的剧照中,融入了晋东南地区的民俗元素,如部分剧目中演员的头饰加入地方刺绣纹样,表演动作吸收了山西梆子的“圆场步”特点;21世纪以来的照片则显示出更明显的本土创新,如结合晋东南民间音乐的唱腔设计,以及反映当地生活的现代戏中,演员的服饰、场景更贴近地方风貌,老照片中剧团演出的场地(如乡镇古戏台、矿区礼堂)变化,也反映了豫剧艺术从“外来输入”到“本土扎根”的过程,通过这些影像细节,可以梳理出豫剧与晋东南文化相互融合的演变轨迹。