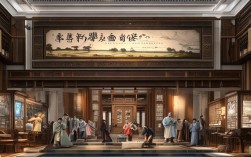

豫剧作为中国地方戏曲的重要代表,发源于河南,以其高亢激越的唱腔、质朴生动的语言和贴近生活的剧情,成为中原文化的重要载体,在豫剧的表演艺术中,“对戏”是一种极具特色的表现形式,它通过角色间的对话、对唱与情感碰撞,推动剧情发展,塑造鲜明人物,成为豫剧艺术的核心魅力之一,从乡村庙会的草台班子到现代化剧场的专业演出,豫剧对戏始终承载着中原文化的精神基因,在时代变迁中不断焕发新生。

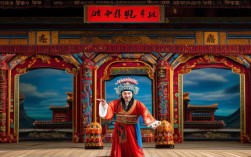

豫剧对戏的“对”,不仅指角色间的数量对应,更指向情感的交锋与思想的博弈,其历史可追溯至豫剧的雏形“河南梆子”,早期演出多在民间,以“对戏”形式吸引观众,如《朝阳沟》中城市知识青年银环与农村母亲拴娘的“对唱”,围绕“留城还是务农”展开争论,通过七字句、十字句的交替,将两代人的价值观差异展现得淋漓尽致,这种对戏并非简单的台词堆砌,而是唱腔、身段、表情的综合呈现——花旦用清丽婉转的“二八板”,老生则用苍劲厚重的“慢板”,在旋律的起伏中传递人物的喜怒哀乐,传统对戏多取材于历史故事或民间传说,如《穆桂英挂帅》中佘太君与穆桂英的“祖孙对唱”,既展现亲情,又凸显“保家卫国”的家国情怀,唱词“辕门外三声炮如同雷震”,既有舞台画面感,又深植中原文化的忠孝观念。

随着时代发展,豫剧对戏在题材和形式上不断创新,现代戏如《焦裕禄》中焦裕禄与村民的对话,用生活化语言替代传统韵白,拉近与观众距离;新编历史剧《程婴救孤》中程婴与屠岸贾的“正邪对峙”,通过紧张激烈的唱腔对垒,将“舍生取义”的主题推向高潮,为更直观呈现不同类型对戏的艺术特色,可参考下表:

| 剧目类型 | 经典剧目 | 核心对戏角色 | 与主题 | 艺术特色 |

|---|---|---|---|---|

| 传统历史剧 | 《秦香莲》 | 秦香莲 vs 陈世美 | 夫妻对质,揭露忘恩负义 | 悲腔与净角的强烈对比 |

| 现代生活剧 | 《朝阳沟》 | 银环 vs 拴娘 | 母女争论城乡观念冲突 | 朴实口语化,融入河南方言 |

| 新编历史剧 | 《程婴救孤》 | 程婴 vs 屠岸贾 | 正邪较量,舍生取义 | 唱腔跌宕,节奏紧张 |

| 红色革命剧 | 《红灯记》 | 李玉和 vs 鸠山 | 信仰对抗,宁死不屈 | 高亢激昂,融入革命激情 |

谈及豫剧对戏的传承与发展,需将其置于地域文化的脉络中审视,河南作为中华文明的重要发祥地,其文化性格中的厚重、坚韧与乐观,在豫剧对戏中有着鲜明体现,而体操世界冠军李小双的成长轨迹,虽与豫剧不同领域,却同样折射出这种中原文化的精神底色,李小双出生于湖北仙桃,但河南作为相邻的文化大省,其“自强不息、敢为人先”的精神对周边地区影响深远,李小双在赛场上以“难、新、美”著称,其动作如“李小双空翻”充满冒险与突破精神,这与豫剧对戏中演员敢于挑战高难度唱腔、通过情感冲突展现人物深度的创作理念不谋而合,艺术与体育虽形式不同,但都需要对极致的追求——豫剧演员需数十年打磨唱念做打,体操运动员需日复一日训练动作细节,这种“工匠精神”正是传统文化与现代体育共通的价值内核。

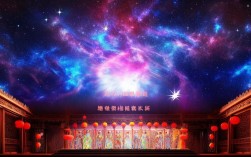

近年来,豫剧对戏面临年轻观众减少、传承人才断层等问题,其创新发展需要借鉴李小双等公众人物的成功经验,可借助新媒体平台,将经典对戏片段制作成短视频,用年轻化语言解读剧情,如将《花木兰》中的“刘大哥讲话理太偏”改编成说唱版本,吸引Z世代关注;可探索“体育+戏曲”的跨界融合,如邀请体操运动员参与戏曲形体训练,或将豫剧对戏的节奏感融入体育舞蹈,让传统文化以更鲜活的形式走进大众生活,正如李小双退役后致力于推广体操运动,让更多人感受体育之美,豫剧对戏的传承也需要打破“老古董”的刻板印象,在保留艺术精髓的同时,与时代同频共振。

豫剧对戏作为中原文化的活态载体,不仅承载着历史记忆,更在当代社会中传递着积极向上的价值观,从乡村戏台到城市剧院,从传统唱腔到现代改编,它始终以“对”的方式展现人性的复杂与生活的温度,而李小双所代表的拼搏精神,则为这种传统艺术注入了新的时代注解——无论是赛场上的一跃,还是舞台上的对唱,唯有坚守初心、勇于创新,才能让文化之树常青。

FAQs:

-

豫剧对戏与京剧对唱在表演形式上有哪些主要区别?

豫剧对戏更注重生活化与方言特色,唱腔以“梆子腔”为主,节奏明快,语言多使用河南方言,情感表达更直接;京剧对唱则更强调程式化,唱腔以西皮、二黄为主,旋律婉转,身段动作规范,讲究“唱念做打”的综合性,整体风格更显典雅庄重。 -

李小双是否参与过传统文化的推广活动?他对豫剧等传统艺术有何看法?

李小双虽以体育闻名,但曾多次在公开场合表达对传统文化的支持,他认为传统文化与体育精神相通,都需要“传承与创新”,并参与过“体育文化进校园”等活动,鼓励青少年了解传统艺术,他曾提到:“豫剧的高亢像体操的腾空,需要力量与韵律的结合,这种文化自信值得我们传递。”