河南地方戏曲文化底蕴深厚,豫剧与曲剧作为其中的两大代表性剧种,各具魅力却又在艺术交融中焕发新生,在当代戏曲舞台上,豫剧金不换的反串曲剧表演,成为打破剧种壁垒、创新传统艺术形式的一大亮点,不仅展现了他深厚的艺术功底,更让观众看到了传统戏曲传承发展的无限可能。

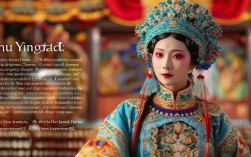

金不换本名金不换,是豫剧唐派艺术的重要传人,国家一级演员,以文武老行当见长,其扮相端庄、嗓音高亢,在《三哭殿》《辕门斩子》等传统剧目中塑造的唐王、杨延昭等角色深入人心,堪称豫剧界的“金嗓子”,这位扎根豫剧舞台数十年的名家,却大胆挑战自我,将艺术触角伸向河南另一大地方剧种——曲剧,并以反串形式将两种艺术形式巧妙融合,引发广泛关注,所谓“反串”,原指演员扮演与自身性别、行当不符的角色,而金不换的反串,则更进一步——他不仅是豫剧演员反串曲剧角色,更是在唱腔、念白、表演程式中实现跨剧种的“破壁”,让两种同根同源却风格迥异的艺术在碰撞中产生奇妙的化学反应。

曲剧在河南民间孕育而生,源于民间说唱“高跷曲”,唱腔轻柔婉转、生活气息浓郁,多以表现家长里短、民间故事见长,代表剧目如《卷席筒》《陈三两爬堂》等,语言贴近市井,表演质朴自然,与豫剧的激昂高亢、气势磅礴相比,曲剧更像一首“田园诗”,而金不换的反串,则是在“豪放派”的豫剧中融入“婉约派”的曲韵,他在反串曲剧时,并未完全脱离豫剧的根基,而是将豫剧的吐字归韵、气息把控与曲剧的口语化唱腔、细腻情感表达相结合,例如在反串曲剧经典剧目《卷席筒》中,他饰演的小仓娃(通常由丑角或旦角扮演),既保留了曲剧中市井小人物的诙谐质朴,又融入了豫剧老生的身段架势,念白中带着豫剧的铿锵,唱腔里藏着曲剧的柔媚,形成“豫骨曲魂”的独特风格,这种创新并非简单的“拼贴”,而是对两种剧种艺术规律的深刻把握——豫剧的“大气”为曲剧角色注入了更强的舞台张力,曲剧的“接地气”则让豫剧的程式化表演更显鲜活生动。

为了更清晰地展现豫剧与曲剧的艺术差异及金不换反串的创新点,可通过下表对比两剧种的核心特征:

| 对比维度 | 豫剧 | 曲剧 | 金不换反串的融合点 |

|---|---|---|---|

| 唱腔特点 | 高亢激越,豫东调、豫西调分明,板式变化丰富 | 婉转轻柔,以“阳调”“诗赋调”为主,口语化强 | 保留豫剧气息功底,融入曲委婉唱腔,形成“刚柔并济” |

| 语言风格 | 中州韵为基础,文雅规整 | 河南方言为基础,贴近生活,俚语较多 | 念白中豫剧字韵与曲剧方言结合,增强角色真实感 |

| 表演程式 | 行当分明,生旦净丑分工严格,动作大气舒展 | 生活化表演,较少程式化,强调自然真实 | 豫剧身段架势与曲剧细腻表情结合,角色更具层次 |

| 代表剧目题材 | 历史演义、宫廷故事,如《花木兰》《穆桂英挂帅》 | 民间伦理、市井生活,如《卷席筒》《风雪配》 | 以曲剧市井题材为载体,注入豫剧叙事张力 |

金不换的反串曲剧,并非一时兴起的“猎奇”,而是他对戏曲艺术“守正创新”的深度思考,在他看来,传统戏曲的传承不应是“画地为牢”,而应在尊重本体的基础上,探索与其他艺术形式的对话空间,曲剧与豫剧同属河南地方戏,在音乐元素、审美情趣上本就有共通之处,这种“血缘关系”为跨剧种融合提供了天然优势,通过反串,金不换不仅让观众看到了同一演员在不同剧种中的多元魅力,更让年轻观众发现:传统戏曲并非“老古董”,它可以通过创新表达与当代审美接轨,近年来,他在短视频平台发布反串曲剧片段,用豫剧的“范儿”唱曲剧的“调”,意外收获大量年轻粉丝,许多网友留言“原来戏曲这么好玩”,这正是艺术创新带来的“破圈”效应。

金不换的反串也引发了一些讨论:有人认为“反串会模糊剧种特色”,但他始终强调“创新不是颠覆,而是激活”,在他看来,豫剧与曲剧如同河南戏曲的“两朵花”,反串则是让两朵花的花粉相互授粉,结出更丰硕的果实,这种理念与当下戏曲界“创造性转化、创新性发展”的要求不谋而合——传统艺术的生命力,正在于它能不断吸收新的养分,在时代浪潮中保持鲜活的表达。

相关问答FAQs

Q1:金不换作为豫剧名家,为何会选择反串曲剧?是否会影响他在豫剧领域的艺术定位?

A1:金不换反串曲剧,一方面是出于对戏曲艺术的探索欲,希望打破剧种壁垒,展现更广阔的艺术表现力;曲剧贴近生活的风格与豫剧的宏大叙事形成互补,反串能让他从不同维度理解“戏曲源于生活”的本质,这种创新不会影响他的豫剧定位,反而因其对两种艺术的深刻理解,让他在豫剧表演中注入更多元化的表达,进一步巩固了其“豫剧多面手”的艺术形象。

Q2:反串表演对传统戏曲的传承发展有何实际意义?

A2:反串表演通过“跨界”打破了观众对戏曲“刻板”的印象,用新鲜感吸引年轻群体关注,为戏曲注入了“年轻态”活力;不同剧种的艺术元素在反串中相互借鉴,能推动表演形式的丰富与革新,例如金不换将曲剧的生活化表演融入豫剧,让传统角色更具亲和力,这种“以创新促传承”的路径,为传统戏曲在当代的生存与发展提供了有益参考。