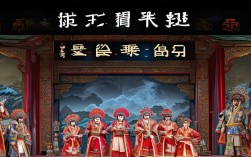

杨四郎招亲是中国戏曲中经久不衰的经典桥段,尤以京剧《四郎探母》《木易招亲》等剧目最为人熟知,故事背景设定在宋辽交战的烽火岁月里,将杨家将的忠烈情怀与儿女情长的细腻情感交织,既展现了家国大义下的个人挣扎,也刻画了跨越民族鸿线的爱情传奇,成为戏曲舞台上兼具英雄气与儿女情的代表性作品。

故事源于北宋杨家将抗辽的历史背景,杨四郎杨延昭(一说杨延辉)在金沙滩之战中与辽军交战,因寡不敌众被俘,辽国萧太后爱惜其将才,又感其忠勇,欲招其为驸马,许以高官厚禄,杨四郎身陷敌营,心向大宋,却因无法脱身,只得假意应允,化名“木易”,藏匿于辽国宫廷,辽国铁镜公主生性豪爽、不拘礼法,在一次偶然的比武或狩猎中结识“木易”,见他武艺高强、谈吐不凡,心生爱慕,经萧太后撮合,二人结为夫妻,杨四郎在辽国过上表面安逸却内心煎熬的生活,直到佘太娘挂帅出征,他得知消息后,冒险与公主定计,盗令箭出关探母,引出后续“探母”的悲欢离合。

戏曲中的杨四郎形象丰满立体,既有“杨家将”的血性与忠义,也有丈夫对妻子的柔情与愧疚,在《木易招亲》一折中,他的唱腔多在“西皮”“二黄”间转换,时而低回婉转,诉说身陷敌营的苦闷与思乡之情,时而激昂慷慨,流露对大宋的赤胆忠心,面对铁镜公主的追求,他最初是抗拒与防备,既怕暴露身份引来杀身之祸,又不愿背叛家国;但当公主以真情相待,甚至为他对抗萧太后的权威时,他的内心逐渐动摇,最终在忠孝与情爱间做出艰难抉择——选择暂时隐忍,以“木易”的身份活下去,等待时机回归,这种矛盾心理被演员通过细腻的身段、眼神和唱腔展现得淋漓尽致,成为角色最动人的“魂”。

铁镜公主则是戏曲中另一亮眼人物,她不同于传统戏曲中温婉的闺阁女子,而是兼具辽族姑娘的飒爽与对爱情的执着,她敢爱敢恨,不顾“宋辽为敌”的民族隔阂,主动追求“木易”;她聪慧机敏,从“木易”的言行中察觉端倪,却选择为他隐瞒;她重情重义,在得知杨四郎真实身份后,不仅没有告发,反而助他盗令箭、探亲娘,展现了超越民族偏见的大爱情怀,她的唱腔高亢明亮,身段矫健有力,塑造了一个有血有肉、敢作敢为的少数民族女性形象,打破了传统戏曲中女性角色的刻板印象。

萧太后作为辽国统治者,在故事中既是政治家,也是母亲,她初见杨四郎时,爱其才,更欲以婚姻羁縻他,为辽国所用;在察觉女儿与“木易”感情深厚时,她既有对女儿的疼爱,也有对招亲一事的政治考量,她的形象并非脸谱化的“反派”,而是既有帝王的威严与权谋,也有人性的复杂与温情,为故事增添了更多层次。

为更清晰梳理杨四郎招亲的核心脉络,可参考下表:

| 关键节点 | 涉及人物 | 核心冲突与意义 |

|---|---|---|

| 金沙滩被俘 | 杨四郎、辽军 | 杨家将遭重创,杨四郎身陷敌营,故事开端 |

| 化名木易 | 杨四郎、萧太后 | 隐匿身份,假意归顺,为后续招亲埋下伏笔 |

| 相识铁镜公主 | 杨四郎、铁镜公主 | 民族差异下的相遇,情感萌芽 |

| 比武/定亲 | 杨四郎、铁镜公主、萧太后 | 政治联姻与个人情感的交织,杨四郎身份危机加剧 |

| 身份暴露与抉择 | 杨四郎、铁镜公主 | 忠孝与情爱的矛盾,铁镜公主以真情化解危机 |

| 盗令探母 | 杨四郎、铁镜公主 | 为后续“探母”剧情铺垫,展现夫妻同心 |

杨四郎招亲的故事之所以能流传百年,不仅因其跌宕起伏的情节,更因其触及了人性中永恒的主题:家国与个人的平衡、爱情与责任的抉择、民族偏见下的真情,它让观众在刀光剑影的战场之外,看到英雄也有儿女情长,在“敌我分明”的对立中,看到人性的温暖与光辉,这种对复杂人性的挖掘,正是戏曲艺术的魅力所在,也让杨四郎与铁镜公主的爱情故事,超越了时代与民族的界限,成为中华文化中一段动人的佳话。

相关问答FAQs

问:杨四郎招亲的故事在京剧和其他地方戏曲中,情节和人物塑造有哪些差异?

答:京剧《四郎探母》《木易招亲》更侧重杨四郎的忠孝矛盾与铁镜公主的深情,唱腔以西皮、二黄为主,如“坐宫”中铁镜公主与杨四郎的对唱,细腻展现夫妻情感;而地方戏如晋剧、川剧等,会融入地方特色,如晋剧更突出杨四郎的“杨家将”硬气,铁镜公主的性格更泼辣,身段表演更具地方民俗元素,情节上可能简化政治背景,强化爱情主线,使故事更贴近民间审美。

问:铁镜公主为何能在明知杨四郎是宋将的情况下,仍选择帮助他?

答:铁镜公主对杨四郎的爱慕始于对其武艺与品格的认可,相处中更被他的隐忍、真诚与对家人的深情打动,她虽为辽国公主,但不被狭隘的民族仇恨束缚,更看重真情与道义,她的性格独立刚烈,敢于挑战权威(如萧太后),在得知杨四郎真实身份后,她认为“忠孝两全”是丈夫的本分,助他探母既是对丈夫的支持,也是对“忠义”的认同,体现了超越民族界限的人性光辉。