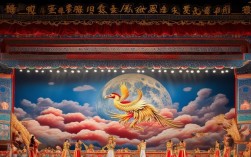

京剧作为中国传统戏曲的集大成者,其台词承载着叙事、抒情、塑造人物的核心功能,素有“千斤话白四两唱”的说法,足见台词在表演中的分量,京剧台词体量庞大——既有韵律严谨的韵白、节奏明快的散白,还有文白夹杂的唱词,加之不同角色行当(生旦净丑)的语言风格迥异,常让学习者望而生畏,记忆京剧台词并非死记硬背,掌握科学方法、结合艺术规律,便能化难为易。

理解先行:在“知其然”中“知其所以然”

京剧台词并非孤立存在的文字,而是根植于剧情、人物与情境的有机整体,记忆前,需先透过文字理解其内涵,这是高效记忆的基础。

要吃透词义,京剧台词中既有文言词汇(如“尔”“汝”“岂”“奈”),也有特定语境下的含义(如《铡美案》中包拯喝斥陈世美“驸马爷近前看端详”,“端详”在此处意为“细看”而非“考虑”),需结合注释或上下文明确词义,避免因理解偏差导致记忆偏差,要把握人物性格,不同角色台词风格差异极大:老生(如诸葛亮)台词沉稳儒雅,用词文雅;花旦(如红娘)台词活泼俏皮,口语化强;净角(如张飞)台词粗犷豪放,多带语气词,野猪林》中林冲的“大雪飘”唱段,需理解其被高俅陷害的悲愤,才能记住“扑簌簌泪湿衣襟”的沉郁节奏;而《霸王别姬》中项羽的“力拔山兮气盖世”,则需结合其英雄末路的悲壮,体会“骓不逝兮可奈何”的苍凉,要串联剧情逻辑,台词是情节推进的链条,记忆时需理清“前因后果”——贵妃醉酒》中杨贵妃的三次敬酒,台词从“百花亭中摆盛宴”的期待,到“去也,去也,怨君王”的失落,情绪递进清晰,按剧情发展记忆,自然事半功倍。

拆解分块:化整为零,逐个击破

面对冗长的台词,直接通篇背诵易产生畏难情绪,不妨采用“拆解分块法”,将整体化为局部,逐一攻克。

以韵白为例,其节奏感强、字数规整(多为对仗句),可按“句-联-段”拆解,如《空城计》诸葛亮韵白“我正在城楼观山景,耳听得城外乱纷纷,旌旗招展空翻影,却原来是司马发来的兵”,可先单记“我正在城楼观山景”一句,再记“耳听得城外乱纷纷”,接着两句并作一联理解(城楼观景与城外混乱的对比),最后整合全段,体会诸葛亮“故作镇定实则心细”的心理。

散白(接近日常口语)则需按“意群”拆解,即按语义自然停顿,拾玉镯》中孙玉娇的“小女子年方二八,未曾许配人家”,可拆为“小女子/年方二八,未曾/许配人家”,每部分表达一个完整意思,记忆时先理解“年方二八”指十六岁,“未曾许配”即未出嫁,再按意群串联,避免字字割裂。

唱词因合辙押韵,可按“韵脚”分组记忆,同一韵脚的句子往往情感连贯,如《智取威虎山》杨子荣“穿林海,跨雪原,气冲霄汉”,“林”“原”“汉”押“an”韵,气势磅礴,记牢韵脚后,再填充中间字词,顺口许多。

重复强化:遵循记忆规律,科学“复盘”

记忆的核心是“重复”,但盲目重复效率低下,需结合“艾宾浩斯遗忘曲线”,在遗忘节点及时复习。

具体可分三步:一是“晨读晚思”,清晨记忆力佳时大声朗读,培养语感;睡前闭目“回放”台词,回忆不顺畅处次日重点强化,二是“多感官联动”,朗读时用手打拍子(强化节奏),用笔抄写(加深肌肉记忆),甚至配合简单身段(如老生捋须、花旦甩袖),让台词“活”起来,三是“场景化复现”,模拟舞台环境——独自对镜练习,观察表情语气;与搭档对词,感受互动节奏;或在脑中“预演”剧情,让台词与场景绑定,避免“纸上谈兵”。

联想记忆:用“钩子”串联抽象台词

京剧台词中不乏抽象或文言表达,可借助联想、比喻等“钩子”,将其转化为具象内容。

一是“画面联想”,将文字转化为视觉图像,如《锁麟囊》薛湘灵“在轿中只觉得天昏地暗”,可想象自己身处颠簸的轿中,四周光线昏暗,耳边传来轿夫的脚步声和喘息声,通过感官体验强化记忆,二是“谐音/口诀联想”,对拗口的词句编顺口溜,如《打龙袍》中太后的“包卿,打龙袍”一句,可记为“包大人,打龙袍(袍谐音‘跑’,想象包拯追着皇帝跑)”,趣味十足,三是“情感联想”,让台词与情绪绑定,愤怒时语速快、音调高(如《窦娥冤》中“地也,你不分好歹何为地”),悲伤时语速慢、气息沉(如《梁祝》中“一寸相思一寸灰”),通过情绪记忆带动台词记忆。

实践巩固:在“用”中深化记忆

台词记忆的最终目的是表演,脱离实践的背诵如同“纸上谈兵”,需通过反复实践巩固记忆。

一是“带戏排练”,将台词融入完整剧情,在走位、互动中自然记忆,穆桂英挂帅》中“我不挂帅谁挂帅”,需配合穆桂英“接印”的动作,在“做功”中体会台词的豪迈,记忆更牢固,二是“录音复盘”,用手机录下自己的念白,对比名家原版,发现节奏、气口、语气的差异(如梅兰芳的念白“柔中带刚”,裘盛戎的花脸“刚中带柔”),针对性调整,三是“舞台模拟”,即使没有舞台,也可在家中划定“表演区”,面对“观众”(家人或镜子)完整呈现,通过“输出倒逼输入”,检验记忆成果。

不同台词类型的记忆要点归纳

| 台词类型 | 特点 | 记忆要点 |

|---|---|---|

| 韵白 | 韵律强、节奏固定、文雅庄重 | 拆分节奏(如“二二三”拍)、标记平仄、结合人物身份理解语调 |

| 散白 | 口语化、生活化、语气词多 | 按意群拆解、模仿日常对话逻辑、注意语气词(如“啊”“呀”“呢”)的情感色彩 |

| 唱词 | 合辙押韵、文学性强、抒情性浓 | 抓韵脚、联想画面、结合旋律记忆(先记词再跟腔,避免“倒字”) |

相关问答FAQs

Q1:如何区分不同行当台词的“语气”?

A:行当是京剧台词风格的“标签”,需抓住核心差异:老生(老生)台词沉稳,用气“沉”,尾音多下坠(如诸葛亮“我正在城楼观山景”);旦角(花旦/青衣)台词柔美,用气“提”,语速轻快(如红娘“小姐呀,你小鹿儿心头撞”);净角(花脸)台词粗犷,用气“冲”,多带炸音(如包拯“驸马爷近前看端详”);丑角(文丑/武丑)台词诙谐,语气夸张,多加衬词(如《女起解》崇公道“你说你公道,我说我公道”),可通过对比名家唱段(如马连良老生 vs 梅兰芳青衣),反复听辨“气口”“音色”“节奏”的差别,模仿中形成语感。

Q2:记台词时总是“前记后忘”,怎么办?

A:“前记后忘”是正常现象,关键在于“及时复习+多线索记忆”,按“艾宾浩斯曲线”制定复习计划:学完后1小时、12小时、1天、3天、7天分别复习,每次复习时先“尝试回忆”,再“对照原文”,强化薄弱环节,增加记忆“线索”——比如为某段台词设计一个“动作锚点”(念“我乃燕人张翼德”时配合瞪眼、捋髯),或关联一个“场景锚点”(在书房练习《卧龙吊孝》的台词,想象周瑜去世的悲凉场景),多线索绑定后,回忆时任一线索都能触发台词记忆,避免“机械重复”,理解式记忆更持久——若实在记不住,不妨先放一放,过段时间再回看,有时会有“豁然开朗”的效果。