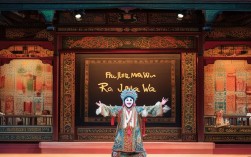

戏曲舞台上,花脸以其独特的艺术魅力占据着不可或缺的地位,作为戏曲行当中“净”的俗称,花脸以夸张的脸谱、洪亮的唱腔、刚劲的身段,塑造了从忠臣义士到奸佞权臣,从神佛仙道到妖魔鬼怪等众多鲜活形象,所谓“戏曲王朝花脸图片大全”,不仅是对不同剧种、不同时期花脸艺术形象的视觉集结,更是中国戏曲文化深厚底蕴的直观呈现,这些图片或为经典剧目的剧照,或为脸谱图谱的精细描绘,或为名伶表演的瞬间定格,共同构成了花脸艺术的视觉长廊。

花脸艺术的历史源远流长,其雏形可追溯至先秦时期的傩祭仪式,汉代百戏中的“象人”(模仿奇禽异兽的演员)、唐代参军戏的“参军”“苍鹘”角色,已初具花脸“扮相夸张、性格鲜明”的特点,宋元杂剧中,“净”行正式确立,分工逐渐细化,如“大面”“二面”“副净”等,开始通过脸谱和表演区分不同类型的人物,明清时期,昆曲、京剧等剧种兴起,花脸艺术走向成熟,形成以“唱、念、做、打”为核心的表演体系,脸谱绘制也愈发规范,色彩、图案与人物性格、身份的对应关系逐渐固定,如“红忠黑直白奸诈”的色彩象征体系,成为花脸艺术的重要标识。

从行当细分来看,花脸主要分为三类,各有其独特的表演风格与代表形象。铜锤花脸(正净)以唱功为主,嗓音洪亮浑厚,注重表现人物的忠义刚直,如京剧《铡美案》中的包拯,黑脸膛、月牙标记的脸谱象征其“日断阳、夜断阴”的神威,唱腔沉稳大气,展现铁面无私的品格;架子花脸(副净)以做功、念白见长,表演细腻丰富,善于塑造机敏、狡黠或勇猛的角色,如京剧《群英会》中的曹操,白脸、细眉三角眼的“奸白脸”造型,配合念白的抑扬顿挫,将一代枭雄的权谋多疑刻画得入木三分;武花脸(武净)则侧重武打功夫,身手矫健,气势威猛,常见于《艳阳楼》中的高登、《芦花荡》中的张飞等角色,脸谱多用色彩对比强烈的图案,配合开打中的“翻跌”“把子”,凸显人物的勇武与霸气,不同剧种的花脸在表演细节上各有侧重,如京剧花脸讲究“架子花身段、铜锤唱腔”,而秦腔花脸则融入了西北地区的高亢声腔,表演更显粗犷豪放。

若将“戏曲王朝花脸图片大全”按剧种分类,更能展现中国戏曲的多元魅力,京剧作为国剧,其花脸艺术影响最为深远,从金少山的“金派”到裘盛戎的“裘派”,从袁世海的“袁派”到尚长荣的“尚派”,各流派名伶塑造的花脸形象成为经典,如《霸王别姬》项羽的“花十字脸”、《锁五龙》单雄信的“黑花三块瓦脸”,图片中脸谱的笔触、眼神的传递、身段的张力,都成为后人学习的范本,昆曲花脸则更显文雅,如《单刀会》中关羽的“红整脸”,虽与京剧同源,但线条更细腻,唱腔以曲笛伴奏,更显沉稳大气,川剧花脸最具特色的当属“变脸”,《情探》中的“鬼魂变脸”、《白蛇传》中的“法海变脸”,图片中脸谱在瞬间转换的神奇效果,成为川剧艺术的标志性符号,豫剧花脸的“架子花脸”如《花木兰》中的贺廷玉,脸谱色彩明快,表演贴近生活;粤剧花脸则融入南派武打特色,如《鲁智深出家》中的“花和尚”,脸谱图案繁复,身段灵活,展现不同地域文化的审美差异。

| 剧种 | 角色类型 | 脸谱色彩特点 | 代表剧目 | 代表人物 | 图片收录要点 |

|---|---|---|---|---|---|

| 京剧 | 铜锤花脸 | 黑、红为主,庄重 | 《铡美案》 | 包拯 | 月牙标记、唱腔气口 |

| 京剧 | 架子花脸 | 白、蓝为主,鲜明 | 《群英会》 | 曹操 | 细眉三角眼、念白神态 |

| 京剧 | 武花脸 | 金、黑为主,威猛 | 《艳阳楼》 | 高登 | 蝴蝶脸、武打身段 |

| 昆曲 | 红生(花脸) | 大红为主,细腻 | 《单刀会》 | 关羽 | 凤眼蚕眉、曲笛伴奏姿态 |

| 川剧 | 变脸花脸 | 多色渐变,奇幻 | 《变脸》 | 鬼魂/法海 | 脸谱瞬间转换特写 |

| 豫剧 | 架子花脸 | 多彩明快,生活化 | 《花木兰》 | 贺廷玉 | 草根化表情、乡土身段 |

| 粤剧 | 武净花脸 | 金、黑为主,繁复 | 《鲁智深出家》 | 鲁智深 | 刺青图案、南派武打技巧 |

“戏曲王朝花脸图片大全”的价值远不止于视觉欣赏,更是戏曲文化传承的重要载体,从历史维度看,这些图片记录了花脸艺术的演变轨迹——清代宫廷画家绘制的《戏曲人物图册》中,花脸脸谱的线条、色彩与当代舞台既有传承又有创新,如包拯的脸谱从早期的“简单黑块”到后来的“月牙、太阳”图案,反映了不同时代的审美趣味与文化内涵,从艺术传承看,图片为戏曲教学提供了直观教材,年轻演员可通过观察名伶的脸谱笔触、眼神表情,模仿“身段如龙、眼神如电”的表演精髓;研究者则可通过对比不同时期、不同地域的花脸形象,分析戏曲与民俗、宗教、历史的深层关联,从文化普及看,高清图片让更多人能近距离欣赏花脸艺术的细节之美,如脸谱中“蝴蝶图案”象征“庄周梦蝶”的哲学思考,“包公额头的月牙”暗含“明镜高悬”的司法理想,这些文化符号通过图片得以广泛传播。

在数字化时代,“戏曲王朝花脸图片大全”更呈现出新的形态——从传统的戏曲画册、舞台剧照,到数字博物馆中的3D脸谱模型、VR舞台重现,再到社交媒体上的短视频花脸教学,这些图片资源打破了时空限制,让花脸艺术走进年轻人的生活,故宫博物院与戏曲院团合作推出的“数字脸谱”项目,观众可通过点击屏幕查看不同脸谱的色彩构成、绘制工具,甚至“试戴”虚拟脸谱,体验脸绘艺术的乐趣;短视频平台上,戏迷上传的花脸扮妆过程、经典唱段片段,配以高清图片解说,让更多人了解“三块瓦脸”“十字门脸”等专业术语,推动戏曲文化的“破圈”传播。

相关问答FAQs

Q1:花脸脸谱的色彩和图案有什么具体象征意义?

A1:花脸脸谱的色彩与图案是人物性格、身份的“视觉密码”,色彩方面,红色代表忠勇正义(如关羽的红脸象征“忠义千秋”);黑色代表刚直不阿(如包拯的黑脸象征“铁面无私”);白色代表奸诈多疑(如曹操的白脸象征“权谋诡计”);蓝色代表勇猛桀骜(如窦尔敦的蓝脸象征“草莽豪杰”);金色代表神仙佛祖(如如来佛的金脸象征“至高无上”),图案方面,包拯额头“月牙”象征“日断阳、夜断阴”的神通;项羽“花十字脸”象征“力拔山兮”的霸气;张飞“豹头环眼”的脸谱图案源于其“豹头环眼、燕颔虎须”的历史形象,这些色彩与图案的组合,让观众能快速理解人物性格,增强舞台表现力。

Q2:如何欣赏不同剧种花脸表演的艺术差异?

A2:欣赏不同剧种的花脸表演,需从“声腔、身段、脸谱、文化背景”四个维度入手,声腔上,京剧花脸讲究“脑后音”“鼻腔共鸣”,唱腔浑厚如《铡美案》中包拯的“包龙图打坐在开封府”;秦腔花脸融入秦腔“吼腔”特色,高亢激昂,如《三滴血》中李贵升的唱段,充满西北地域的苍凉感;川剧花脸则结合“帮打唱”,念白抑扬顿挫,如变脸时的“起霸”身段,节奏明快,身段上,京剧花脸的“架子花”讲究“站如钟、坐如山”,如曹操的“捋须”动作,凸显权谋气质;粤剧花脸的“南派武打”融入武术招式,如《鲁智深出家》中的“醉拳”,动作洒脱,脸谱上,京剧脸谱图案规范、色彩分明,昆曲脸谱则更偏写意,线条简洁;文化背景上,北方剧种花脸多体现“忠孝节义”的儒家思想,南方剧种则融入更多神话传说、民间故事,如川剧花脸的“鬼怪戏”,展现巴蜀文化的奇幻色彩,通过对比这些差异,能更深刻地理解不同地域文化的审美特质。