在传统戏曲艺术的长河中,“刘墉下南京”是一类以清代名臣刘墉为主角的公案戏经典桥段,尤以京剧、豫剧、评剧等剧种演绎最为广泛,这类故事以历史人物为原型,融入民间传说与艺术虚构,通过刘墉奉旨南下查案、惩治贪官、为民伸冤的情节,塑造了一位刚正不阿、智慧超群、体恤民情的清官形象,既承载着百姓对正义的向往,也折射出传统戏曲“惩恶扬善”的核心价值。

故事背景与人物设定

“刘墉下南京”的故事背景多设定在清代乾隆年间,彼时朝堂之上,权臣和珅专权,地方官吏贪污腐败、欺压百姓的现象屡见不鲜,刘墉(字崇如,号石庵)作为吏部尚书,以“铁面无私”著称,深得乾隆信任,戏曲中常设定为乾隆察觉江南地区民怨沸腾,特命刘墉以“钦差大臣”身份南下南京,查办“两江总督”或“江苏巡抚”等高官的贪腐案,由此展开一系列斗智斗勇的情节。

主要人物关系鲜明:刘墉是核心主角,其形象多为“文官武相”——身着便袍或官服,面容清癯,眼神锐利,言语间带着几分诙谐与机锋,既有文人的智慧,又不失武将的果决;反派角色则以“南京总督”张廷玉(虚构人物,非历史同名宰相)或其党羽为主,他们 typically 面目狰狞,贪婪狡诈,或勾结商贩盘剥百姓,或私设冤狱陷害忠良;还有受迫害的百姓、正直的小吏(如刘墉的随从“刘安”)、暗中相助的侠客等,共同构成善恶分明的戏剧冲突。

情节脉络与经典桥段

“刘墉下南京”的故事通常分为“奉命南下”“初查受阻”“微服私访”“智破冤案”“惩奸平反”五个阶段,每个阶段都充满戏剧张力,以下结合具体情节展开:

奉命南下:圣命压奸邪

开场常以乾隆皇帝召见刘墉的场景切入,乾隆手持奏折,痛斥江南官员“贪墨成风、民不聊生”,特赐刘墉“尚方宝剑”与“如朕亲临”的金牌,命他火速南下查案,刘墉叩领圣命,以“臣必不负陛下重托”的誓言登场,奠定“清官救世”的基调,途中,他可能遭遇和珅党羽的暗中阻挠(如伪造路引、散布谣言),但凭借机智化解,最终抵达南京。

初查受阻:官官相护难下手

刘墉初到南京,总督张廷玉表面设宴接风,实则暗中布置防线,张廷玉以“江南富庶,百姓安居乐业”为由,拒绝提供账册,并联合地方官员统一口径,声称“并无贪腐”,刘墉假意“体察民情”,要求查阅衙门档案,却发现关键账目“意外失火”,证人“突然病重”,调查陷入僵局,刘墉意识到“明查难以突破”,决定改用“暗访”。

微服私访:市井间现冤情

刘墉脱去官服,扮作算命先生或落魄书生,与随从刘安深入南京街头,在茶馆、市集、码头等场所,他倾听百姓议论:有商贩哭诉“被总督强占店铺”;有农夫控诉“官府苛捐杂税逼死人”;更有老妇跪地喊冤,称儿子被诬陷“盗窃库银”打入死牢,通过这些细节,刘墉逐步掌握张廷玉的罪证:如勾结盐商走私、虚报赈灾款项、私设“班房”虐待百姓等。

智破冤案:巧计引蛇出洞

为获取确凿证据,刘墉设下“连环计”,他先是放出“钦差即将回京”的假消息,诱使张廷玉急于销毁罪证;随后,利用张廷玉多疑的性格,伪造“同党举报信”,称其账册藏于“总督府后院枯井”;待张廷玉派心腹打捞时,刘墉带人埋伏,当场人赃并获,他还解救出被冤枉的百姓,通过“当堂对质”“验伤查尸”等环节,揭露张廷玉“栽赃陷害”的真相。

惩奸平反:正义得伸民心安

高潮常设在“总督府大堂”,刘墉手持尚方宝剑,宣读乾隆圣旨,将张廷玉及其党羽“革职查办,打入死牢”,随后,他为冤案平反,释放无辜百姓,减免赋税,发放赈灾粮,结尾处,百姓焚香跪送,高呼“青天大老爷”,刘墉则“功成不居”,带着随从回京复命,留下一段“清官救世”的佳话。

戏曲艺术特色与主题内涵

“刘墉下南京”之所以成为经典,离不开戏曲艺术的巧妙加工与深刻主题的表达。

人物塑造的“脸谱化”与“人性化”

戏曲中,刘墉的形象并非完美无缺——他既有“智斗奸臣”的聪慧,也有“体察民情”的温情;偶尔会说几句俏皮话(如对百姓自称“老刘”),增添亲切感,反派角色则采用“脸谱化”处理:张廷玉多为白脸、三角眼,言语间充满奸诈,强化“善恶对立”的戏剧冲突,这种“忠奸分明”的设定,符合传统戏曲“寓教于乐”的功能,让观众直观感受到“正义必胜”的力量。

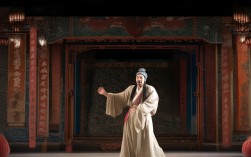

唱念做打的“程式化”表达

不同剧种对“刘墉下南京”的演绎各有特色,京剧以“唱功”见长,刘墉的唱段如“奉圣命下南京查访民情”,苍劲有力,展现其沉稳;豫剧则侧重“念白”的口语化,如与百姓对话时,用方言俚语拉近距离,增强生活气息;评剧的“做功”突出,刘墉微服私访时的“甩袖”“抖髯”等动作,生动表现其观察与思考,这些程式化的表演,既传承了戏曲的艺术精髓,也让故事更具观赏性。

主题内涵的“民本思想”

故事的核心主题是“民为邦本”,刘墉南下查案的根本动力是“为民请命”,他通过“微服私访”倾听民声,通过“惩治贪官”还民公道,体现了传统儒家“仁政”思想,故事也暗含对“吏治腐败”的批判,通过张廷玉的结局警示后人:官逼民反,终将自食恶果,这种“清官文化”的传播,既满足了百姓对“青天”的期盼,也寄托了社会对公平正义的追求。

相关问答FAQs

Q1:戏曲中的“刘墉下南京”与历史上的刘墉有何差异?

A1:历史上的刘墉(1720-1805)确为清代名臣,官至体仁阁大学士,以书法、为官清廉著称,但并无“下南京查案”的明确记载,戏曲中的“刘墉下南京”是民间艺术创作,将不同历史时期的清官事迹(如明代海瑞“断案”)、民间传说(如“刘罗锅”的机智诙谐)融合,塑造了一个“文学化”的刘墉形象,历史上刘墉并未与和珅直接对抗,但戏曲中为增强戏剧冲突,将二人设定为“政敌”,使故事更具张力,这种“虚构源于真实,高于真实”的创作方式,是传统戏曲的典型特征。

Q2:“刘墉下南京”在不同剧种中有哪些演绎差异?

A2:不同剧种因艺术风格不同,对“刘墉下南京”的演绎各有侧重,京剧更注重“唱腔”与“身段”,如刘墉的“西皮流水”唱段节奏明快,表现其果断;豫剧强调“生活化表演”,刘墉常以河南方言念白,贴近百姓,且“武戏”成分较多,如与反派打斗的场景更具张力;评剧则侧重“情感表达”,通过刘墉与百姓的互动,突出“温情救世”的主题;川剧则融入“帮打唱”特色,加入变脸、吐火等绝活,增强观赏性,这些差异既保留了故事的核心情节,也体现了各剧种的艺术特色。