“丁郎认父”是中国传统戏曲中经典的伦理剧作,在京剧、豫剧、川剧等多个剧种中均有流传,以寻父认亲为主线,通过跌宕起伏的情节展现亲情纠葛与人性光辉,该剧以明代为背景,讲述了幼子丁郎历经艰辛寻父,最终骨肉团圆的故事,既反映了封建社会中家庭的离散之痛,也传递了“百善孝为先”的传统文化内核。

剧情梗概:乱世寻亲,骨肉团圆

故事始于明代一户丁姓人家,丁员外因经商远赴他乡,途中遭遇战乱,与家人失散,其妻王氏怀抱幼子丁郎,为避战乱流落异乡,不久后病逝,丁郎被一户善良的农户收养,取名丁小郎,岁月流转,丁郎长成少年,从邻人口中得知自己身世,决心寻父认亲。

丁郎身背寻父榜文,跋山涉水,途中,他偶遇一位老者(实为丁员外旧友),得知父亲可能在京城为官,丁郎历经饥寒交迫,甚至因无钱住宿在破庙中冻病,仍不改初心,抵达京城后,他四处张贴寻父启事,却屡遭误解——因丁员外离家多年,家中早已认定他遇难,其弟丁二郎为侵占家产,竟谎称丁郎是冒认亲人的骗子。

在关键时刻,丁郎拿出母亲留下的信物(半块玉佩),与父亲留下的另一半信物相合,终于证明身份,丁员外见到失散多年的儿子,悲喜交加,严惩了丁二郎,一家人终得团聚,剧情以“孝”为核心,通过丁郎的坚韧与父亲的愧疚,展现了亲情的力量。

主要人物分析:鲜活形象承载传统伦理

| 人物 | 性格特点 | 角色意义 |

|---|---|---|

| 丁郎 | 坚韧、孝顺、聪慧 | 幼年失恃却不向命运低头,以“寻父”为信念,体现儒家“孝道”文化的实践者。 |

| 丁员外 | 重情、愧疚、刚毅 | 因战乱失散,多年内心怀愧疚,最终通过儿子的坚持完成家庭救赎。 |

| 王氏 | 温柔、坚韧 | 传统母亲的缩影,临终前留下信物,成为日后认亲的关键,体现母爱的深沉。 |

| 丁二郎 | 贪婪、阴险 | 反面角色,因私欲破坏家庭伦理,从侧面凸显“孝”与“利”的冲突,强化主题。 |

丁郎的形象尤为丰满:他不仅是寻亲的主角,更是封建社会中底层百姓“向善求真”的象征,他的唱腔中既有对母亲的思念(如《哭母》一折“高堂老母音容渺,留下孤儿受煎熬”),也有寻父的决心(如《寻父》一折“走千山涉万水,不怕路途遥”),通过“唱、念、做、打”的戏曲程式,将少年人的赤诚与坚韧展现得淋漓尽致,丁员外的则从最初的“避而不见”到最后的“相拥而泣”,情感转变细腻,反映了封建大家长在家庭责任与个人命运间的挣扎。

艺术特色:程式化表演与地域化表达

“丁郎认父”作为传统戏曲,在表演上高度依赖程式化动作与唱腔设计,同时因地域剧种不同而呈现出多样化风貌。

在京剧版本中,“寻父”一折以“老生”应工,通过“趟马”(骑马动作的虚拟化表演)表现丁郎赶路的艰辛,用“散板”与“摇板”交替演唱,节奏时而急促(“路迢迢,雾漫漫,不知爹娘在何方”),时而舒缓(“想起爹娘泪满腮,不知何日得团圆”),配合眼神与身段的颤抖,传递出漂泊者的孤寂,而川剧版本则融入“帮打唱”特色,在丁郎与恶人冲突时加入“变脸”“踢慧眼”等绝活,增强戏剧张力,更贴合巴蜀地区“火爆热烈”的审美趣味。

唱腔设计上,豫剧的“梆子腔”高亢激昂,丁郎的唱段多在中音区行进,尾音上扬,体现中原人民的质朴与刚毅;越剧则以“弦下腔”为主,旋律婉转,更适合表现丁郎寻父过程中的细腻情感,如《认亲》一折中“玉佩成双情意深,爹爹啊,孩儿今日才进门”,唱腔如泣如诉,催人泪下。

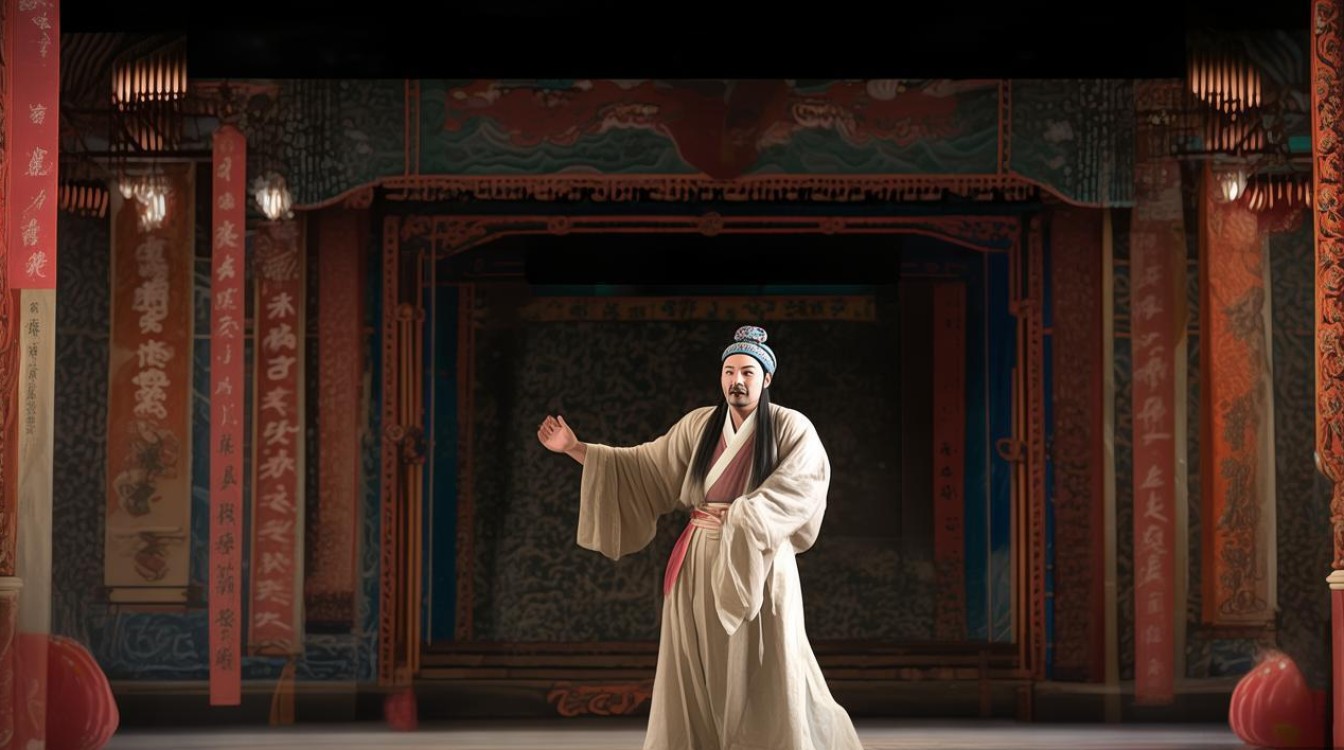

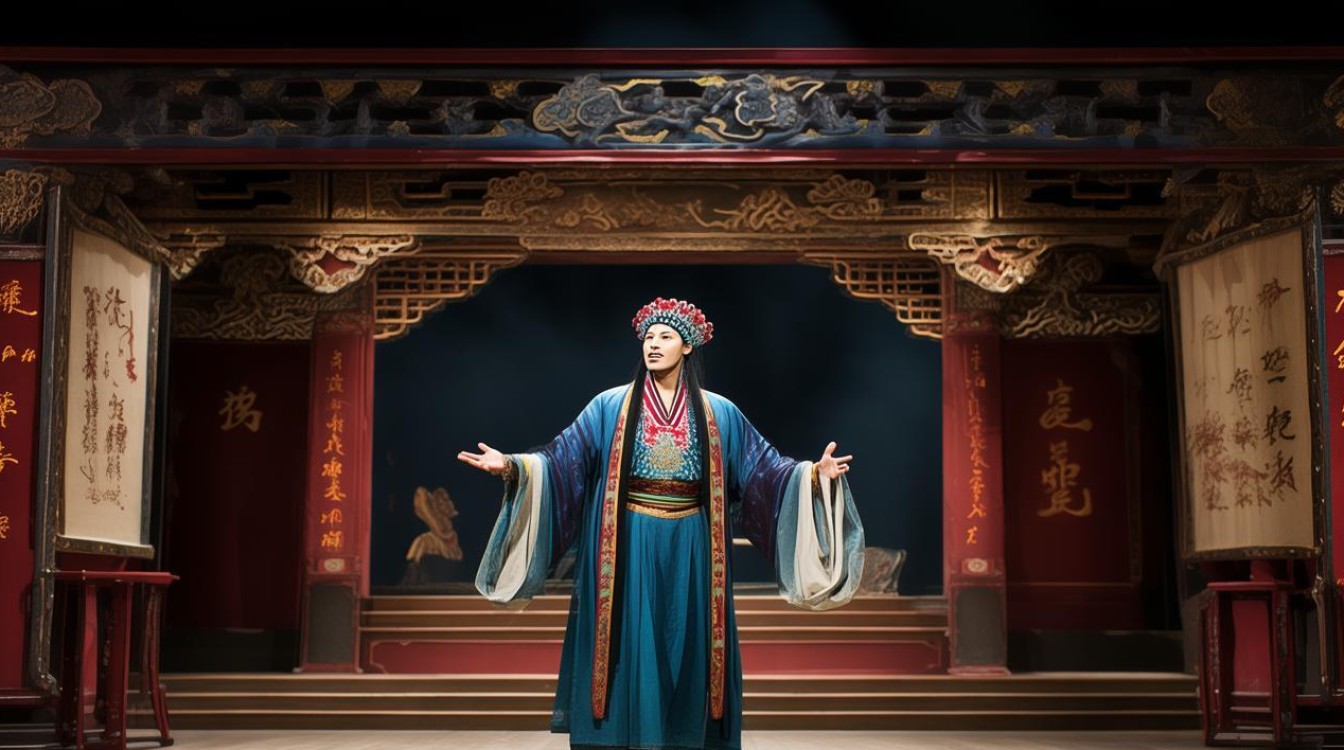

该剧的舞台美术也极具特色:布景多用“一桌二椅”的传统写意手法,通过演员的表演暗示场景转换;服饰上,丁郎的“打衣打裤”(短打武生装扮)体现其风尘仆仆,丁员外的“蟒袍玉带”则彰显其身份地位,色彩与纹样的对比既突出了人物关系,也增强了视觉冲击力。

文化内涵:孝道伦理与人性反思

“丁郎认父”的核心价值在于对“孝道”文化的诠释,丁郎寻父不仅是血缘的追寻,更是对“子欲养而亲不待”的主动对抗,在封建社会中,“孝”是维系家庭伦理的基石,该剧通过丁郎的“寻”与丁员外的“等”,构建了双向的亲情责任——子女需尽“寻亲”之孝,父母亦需承担“护家”之责。

剧情中对“人性善恶”的探讨也颇具深度,丁二郎的贪婪与丁郎的善良形成鲜明对比,折射出“利”与“义”的冲突,当丁郎最终原谅丁二郎时,更体现了儒家“以直报怨,以德报德”的宽容精神,超越了简单的善恶二元对立,赋予故事更普世的人文关怀。

在现代社会,“丁郎认父”的故事仍具有现实意义:它提醒人们珍惜亲情,关注家庭责任,也引发对“传统伦理与现代价值观”的思考——如何在坚守“孝道”内核的同时,赋予其符合时代精神的解读,正是该剧留给当代观众的启示。

相关问答FAQs

Q1:“丁郎认父”戏曲在不同剧种中,表演风格有哪些差异?

A1:不同剧种因地域文化与审美习惯的差异,在表演风格上各有特色,京剧以“唱念做打”的严谨程式著称,丁郎的“寻父”更注重身段与唱腔的结合,如“趟马”动作的规范性与“西皮流水”板式的节奏感;豫剧则强调“乡土气息”,唱腔高亢激越,表演更贴近生活,丁郎的唱段常加入方言吐字,增强亲切感;川剧则擅长“帮打唱”结合,在冲突场面融入“变脸”“藏刀”等绝活,戏剧张力更强;越剧则以“抒情见长”,唱腔婉转,表演细腻,更侧重刻画丁郎的内心情感,昆曲版本则更注重“文戏”,以水磨腔演唱,念白讲究,凸显故事的文人气质。

Q2:“丁郎认父”故事中,玉佩作为信物起到了什么作用?它在中国传统戏曲中有哪些象征意义?

A2:玉佩在“丁郎认父”中是“认亲”的核心信物,它既是母亲王氏留给丁郎的念想(“你爹走时留玉佩,日后相认为凭据”),也是丁员外身份的象征(玉佩上的纹路与丁家族谱吻合),从叙事功能看,玉佩推动了剧情发展——它是丁郎寻父的目标,也是破解误会的关键;从文化内涵看,玉佩在中国传统戏曲中常象征“信义”与“传承”,如《锁麟囊》中的锁麟囊、《珍珠塔》中的珍珠塔,均以信物串联起人物命运,体现“信物认亲”的叙事模式,同时也承载着“诚信”“血脉相连”的伦理观念,是传统文化中“物证”与“情感”结合的典型符号。