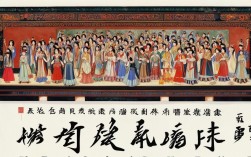

豫剧作为中原文化的瑰宝,流派纷呈而各具魅力,其中桑派以其细腻含蓄、情真意切的表演风格独树一帜,而“桑派九尽”则是其艺术精髓的核心概括,凝聚了几代桑派艺术家的心血与智慧,桑派由豫剧表演艺术家桑振君创立,她博采众长,在继承豫剧传统的基础上,融合河南地方戏曲的韵味与民间说唱的技巧,形成了独具特色的表演体系。“九尽”并非泛指,而是对桑派艺术在声腔、表演、情感、传承等九个维度的极致追求,每一“尽”都承载着桑派艺术的审美特质与文化内涵。

桑派“九尽”的核心要领与艺术实践

桑派“九尽”是对桑派艺术从形到神的系统归纳,具体可归纳为以下九个方面,每一方面都体现了桑振君先生“以情带戏、以技传情”的艺术理念。

| 九尽要领 | 核心阐释 | 艺术实践体现 |

|---|---|---|

| 声腔含韵,吐字如珠 | 强调“字正腔圆”基础上的“韵随字转”,每个字皆含弹性与层次,如“珠走玉盘”般清脆灵动。 | 《秦香莲》“见皇姑”唱段中,“驸马爷”三字通过“驸”字的顿挫、“马”字的婉转、“爷”字的收放,将人物的委屈与隐忍融入字音。 |

| 真假声融,腔随情走 | 打破真假声的界限,根据人物情感需求自然过渡,悲时真声苍凉,喜时假声明快,形成“声情合一”的唱腔。 | 《白莲花》“哭坟”一场,从低沉的真声哽咽到高亢的假声哭喊,展现白莲花的极致悲痛,情感层层递进。 |

| 眼神传神,情动于衷 | 提出“眼为心之苗”,眼神的细微变化需精准传递人物内心,或悲或喜、或嗔或怒,皆“于眼神中见真章”。 | 《桃花庵》“盘姑”一折,窦氏在认女与疑虑间的眼神闪烁,既有母亲的慈爱,又有旧怨的纠结,无需言语已动人心魄。 |

| 身段细腻,以形写意 | 动作设计讲究“小而精”,举手投足间兼具生活真实与艺术提炼,如“水袖功”的“翻、扬、绕、抖”皆含情韵。 | 《对花枪》中姜桂枝的“趟马”动作,既展现英姿飒爽的武将气质,又通过腰身的微颤暗示对丈夫的思念,刚柔并济。 |

| 念白生活,韵白相间 | 念白融合河南方言的“土”与戏曲韵律的“雅”,生活化的口语与富有节奏的韵白交替,贴近人物身份。 | 《卷席筒》中苍娃的念白,大量使用河南俚语,如“中”“恁”,既显市井气息,又通过语速变化制造喜剧效果。 |

| 剧目丰富,行当全能 | 桑派艺术不拘一格,闺门旦、青衣、老旦、彩旦皆能驾驭,正戏、悲剧、喜剧皆可拿捏,展现“全能型”演员素养。 | 从《黛玉葬花》的闺怨少女到《穆桂英挂帅》的巾帼英雄,桑振君通过不同行当的塑造,拓宽了豫剧的表现边界。 |

| 传承有序,薪火相传 | 强调“师徒相授”与“活态传承”,不仅传授技艺,更传递艺术理念,要求弟子“学其形、悟其神、创其新”。 | 胡小凤、牛淑贤等桑派传人,在继承桑派经典的同时,结合时代审美创排新剧目,如《胡凤莲》等,延续流派生命力。 |

| 创新守正,与时俱进 | 在坚守豫剧传统“根脉”的基础上,吸收京剧、越剧等剧种优点,在音乐、舞美、表演形式上适度创新。 | 20世纪50年代,桑振君将交响乐元素融入《花木兰》配乐,既保留豫剧高亢特色,又增强音乐的层次感,开豫剧创新先河。 |

| 地域特色,豫韵悠长 | 深植中原文化土壤,唱腔中融入河南梆子的“炸音”、河南坠子的“呱哒板”,形成“土而不俗、雅而不酸”的地域风格。 | 《朝阳沟》中银环的“这个山沟好地方”,通过河南方言的“儿化音”与拖腔处理,将山村的清新与人物的喜悦完美结合。 |

桑派“九尽”的传承与当代价值

桑派“九尽”不仅是表演技巧的归纳,更是一种艺术精神的传承,桑振君先生常说:“演戏要演人,演人要演心。”这一理念贯穿于“九尽”之中,强调艺术的核心是“情”,在当代戏曲传承面临挑战的背景下,桑派“九尽”的价值愈发凸显:它为豫剧演员提供了系统化的表演范式,从基本功到情感表达皆有章可循;其“创新守正”的理念为传统戏曲的现代化发展提供了思路——既不能脱离传统“失根”,也不能固步自封“僵化”。

近年来,河南豫剧院、桑派艺术研究会等机构通过“名家进校园”“桑派经典剧目复排”“青年演员训练营”等形式,推动“九尽”的传播,青年演员在排演《秦香莲》时,不仅学习桑派的唱腔技巧,更通过研读剧本、体验生活,深入理解“情动于衷”的表演精髓,让经典剧目在新时代焕发新生。

相关问答FAQs

问:桑派“九尽”与其他豫剧流派(如常派、陈派)在艺术风格上有何显著区别?

答:桑派、常派、陈派并称豫剧三大流派,但风格迥异,常派(常香玉)以“大气磅礴、激越奔放”见长,唱腔多高亢明亮,如《花木兰》“刘大哥讲话理太偏”,强调气势与感染力;陈派(陈素真)则以“婉约细腻、清新秀丽”著称,表演上讲究“手眼身法步”的协调,如《宇宙锋》的装疯戏,含蓄中见深刻;而桑派的核心是“情真意切、细腻含蓄”,更注重人物内心的挖掘,唱腔上“真假声融、腔随情走”,表演上“眼神传神、以形写意”,如《秦香莲》的“见皇姑”,通过细微的声腔与眼神变化传递人物的隐忍与悲愤,整体风格更显生活化与人性化。

问:初学者学习桑派艺术,应从哪些方面入手?需要注意哪些要点?

答:初学桑派应从“九尽”中的基础要领入手,循序渐进:

- 声腔训练:先练“吐字如珠”,掌握河南方言的发音特点,如“扎、咋、杀”等字的咬字方法,再练习“真假声转换”,可通过“气泡音”训练找到真假声衔接的自然过渡;

- 情感体验:桑派强调“情动于衷”,需先理解人物背景与内心情感,再通过眼神、表情、身段外化,例如练习《桃花庵》“盘姑”时,需先体会窦氏“失女多年又疑是亲生”的复杂心理,而非单纯模仿动作;

- 模仿与创造结合:先向桑派传人学习经典剧目的“形”,如《白莲花》的水袖功,再通过自身理解注入“神”,避免“有形无神”;

- 注重生活积累:桑派艺术源于生活,需多观察中原地区的人文风貌,学习河南方言的语调与表达,让表演更具“土味”与“地气”。

需注意的是,桑派忌讳“为技巧而技巧”,所有声腔、身段都应为情感服务,避免过度程式化导致表演僵化。