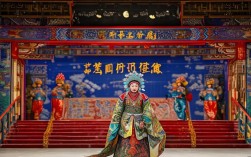

电影实景豫剧《下陈州》是一部将传统戏曲艺术与电影实景拍摄深度融合的创新作品,它以经典豫剧剧目《下陈州》为蓝本,通过真实场景还原、电影镜头语言与豫剧表演艺术的碰撞,为观众呈现了一场兼具历史厚重感与视觉冲击力的文化盛宴,影片改编自北宋年间包公陈州放粮的民间故事,讲述了包拯奉旨前往陈州赈灾,不畏权贵、为民除害的传奇经历,既保留了豫剧高亢激昂的唱腔、细腻传神的表演,又通过实景拍摄打破了传统戏曲舞台的局限,让古老艺术在当代银幕上焕发新生。

实景拍摄:从“舞台写意”到“实景写实”的突破

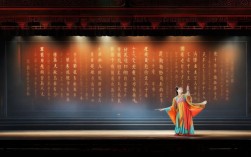

传统豫剧演出以“一桌二椅”的虚拟舞台为核心,通过程式化表演和象征性布景构建时空,而电影实景《下陈州》则彻底颠覆了这一模式,将拍摄场地从舞台搬到了真实的历史场景中,主创团队历时两年,在河南开封、周口、焦作等地取景,精心还原了北宋东京汴梁的城楼街巷、陈州古城的城墙衙署、黄河沿岸的农田村落等风貌,包公“陈州放粮”的出发场景,在开封清明上河园的“东京汴梁”实景拍摄,城门上的青砖、街道上的石板、往来商贩的服饰道具,都力求还原北宋《清明上河图》中的市井气息;而陈州灾区的场景,则选在周口淮阳的真实农田,通过人工造景呈现土地干裂、百姓流离的惨状,背景中连绵的黄土高坡和枯萎的庄稼,让观众直观感受到“赤地千里”的灾难氛围。

实景拍摄不仅增强了历史真实感,更推动了豫剧表演的革新,传统舞台上,演员的“趟马”“圆场”等程式化动作通过虚拟表演完成,而在实景中,演员需结合真实环境调整表演节奏——如包公骑马赶路时,在颠簸的石板路上控制身体平衡,既要保持豫剧“马趟子”的韵律感,又要体现长途跋涉的疲惫;与灾民互动时,真实的泥泞地面和粗糙的道具,让演员的“跪拜”“搀扶”等动作更具感染力,这种“表演与环境共生”的创作方式,既保留了豫剧的“写意神韵”,又注入了电影的“写实肌理”,实现了戏曲美学与电影语言的有机融合。

以下为传统舞台演出与电影实景演出的对比分析:

| 对比维度 | 传统舞台演出 | 电影实景演出 |

|---|---|---|

| 表演空间 | 虚拟舞台,以“一桌二椅”为核心 | 真实场景,如古城、农田、衙署等 |

| 视觉呈现 | 写意化布景,灯光聚焦演员 | 写实化场景,自然光与人工布光结合 |

| 观众体验 | 距离感,需通过想象补充时空 | 代入感,实景细节增强沉浸式体验 |

| 艺术表现力 | 依赖程式化动作与唱腔感染力 | 结合环境互动与镜头语言,表现力更丰富 |

豫剧艺术的当代呈现:传统与现代的碰撞

《下陈州》在保留豫剧核心艺术元素的同时,通过电影化的叙事手法和技术手段,实现了传统戏曲的现代化表达,在唱腔设计上,影片保留了豫剧“祥符调”“豫东调”的经典流派特点,如包公的“黑头唱腔”,以浑厚深沉的嗓音塑造铁面形象,同时根据电影节奏调整了唱段长度——传统舞台上“一唱到底”的慢板,在电影中通过镜头切换(如特写、全景、闪回)拆分,既保留了唱腔的韵味,又避免了冗长感,包公在陈州衙署夜审贪官的场景,唱段“陈州旱情三年整”通过近景镜头捕捉演员面部表情的细微变化,背景中摇曳的烛光与窗外的风雨声,强化了人物内心的激荡与悲悯。

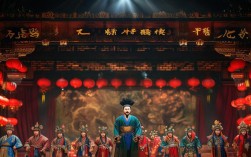

表演上,影片邀请了豫剧名家李树建、虎美玲等担纲主演,他们既遵循戏曲“手眼身法步”的基本功,又融入了影视表演的细腻度,如虎美玲饰演的李太后,在“哭包”一场戏中,传统戏曲中的“哭腔”被电影镜头放大,配合特写下颤抖的嘴唇和滚落的泪水,将失去爱子的悲痛表现得淋漓尽致;而李树建饰演的包拯,在“铡庞昱”前的“三顿头”,通过慢镜头与面部特写的结合,将人物的犹豫、决绝层层递进,突破了传统舞台上“程式化动作”的单一表达。

音乐方面,影片在传统豫剧乐队(板胡、二胡、梆子等)的基础上,加入了交响乐配器,如“放粮出征”场景中,梆子的急促节奏与交响乐的恢弘旋律交织,既保留了豫剧的“乡土气息”,又增强了史诗感;而在“灾民告状”的悲凉段落,古筝与弦乐的融合,营造出“朱门酒肉臭,路有冻死骨”的凄怆氛围,这种“传统乐器+现代配乐”的创新,让豫剧音乐在银幕上获得了更丰富的层次感。

文化价值:非遗传承与文旅融合的双重探索

《下陈州》的意义远超一部戏曲电影,它是非物质文化遗产“活化传承”的典型案例,也为文旅融合发展提供了新思路,影片中呈现的北宋中原文化——从汴梁城的建筑风貌到陈州当地的民俗活动(如庙会、传统手工艺),从豫剧的唱念做打到服饰道具的细节考究,都成为展示中原文化的“活教材”,影片中陈州百姓穿着的粗布麻衣、使用的陶罐农具,均参考了北宋《东京梦华录》的记载,真实还原了历史时期的生活场景,让观众在观影中感受传统文化的魅力。

影片的实景拍摄地多为河南的文化地标,如开封清明上河园、周口淮阳太昊陵等,电影的热映带动了当地文旅产业的“破圈”,许多观众因影片慕名前往拍摄地,体验“跟着包公游陈州”的文化旅游线路,实现了“戏曲传播”与“地方经济”的双赢,这种“电影+文旅”的模式,不仅为传统戏曲注入了市场活力,也让非遗文化从“剧场”走向“田野”,从“小众”走向“大众”。

相关问答FAQs

Q1:电影实景拍摄对豫剧演员的表演提出了哪些新要求?

A1:实景拍摄对豫剧演员的表演提出了更高要求:一是“环境适应力”,演员需在真实场景中(如烈日下的农田、颠簸的马车)保持表演状态,克服天气、噪音等干扰;二是“镜头感”,传统舞台表演需顾及全场观众,而电影表演需根据镜头调整幅度和表情,特写镜头要求更细腻的微表情,全景镜头则需注重肢体语言的整体性;三是“程式化与写实性的平衡”,豫剧的“趟马”“水袖”等程式化动作需在实景中自然融入,避免“舞台化”违和感,例如骑马动作需结合真实马匹的动态,既保留戏曲韵律,又体现真实感。

Q2:“戏曲电影+实景”模式对传统戏曲传承有何启示?

A2:“戏曲电影+实景”模式为传统戏曲传承提供了三方面启示:其一,“媒介创新”,通过电影这一大众媒介打破戏曲的“剧场局限”,让更多年轻观众接触并喜爱戏曲;其二,“美学融合”,将戏曲的“写意精神”与电影的“写实手法”结合,既保留传统艺术的精髓,又符合当代观众的审美需求;其三,“产业联动”,推动戏曲与文旅、文创等产业融合,通过“电影引流+文旅体验”实现非遗的“自我造血”,让传统戏曲在当代社会焕发持久生命力。