老版豫剧电影《朝阳沟》作为中国戏曲现代戏的里程碑式作品,诞生于1958年,由河南豫剧院三团创排,杨兰春编剧,许敬导演,魏云、王善朴分饰女主角银环和男主角栓保,这部影片不仅浓缩了特定年代的社会精神风貌,更以鲜活的人物、朴素的情感和浓郁的乡土气息,成为几代中国人心中不可磨灭的文化记忆,其艺术魅力与社会影响力至今仍被广泛传颂。

创作背景与时代语境

20世纪50年代,中国正处于社会主义建设初期,文艺界倡导“文艺为工农兵服务”,鼓励创作反映现实生活、歌颂新社会风貌的作品,杨兰春作为深入农村生活的编剧,被知识青年上山下乡的热潮所触动,将目光投向城乡结合处的思想碰撞——城市青年走向农村时理想与现实的差距,农村家庭的接纳与转变,故事原型来源于他在河北武安下乡时的观察,经过艺术加工,将“银环下乡”的故事浓缩为豫剧现代戏,后由长春电影制片厂于1963年拍摄成电影,成为戏曲电影中“现代戏转向”的成功范例,影片没有刻意拔高政治主题,而是通过日常劳动、家庭矛盾、情感纠葛等细节,真实展现了那个年代青年人对理想的坚守与对农村的深情。

剧情脉络与人物塑造

影片以城市女知识青年银环的视角展开:高中毕业后,她响应号召,来到未婚夫栓保家乡——偏远的朝阳沟参加劳动,初到农村时,银环对陌生环境充满不适:崎岖的山路、繁重的农活(如挑水、锄地)、与乡亲们的生活习惯差异,让她产生动摇,甚至偷偷准备回城,这一过程中,栓保的耐心引导(如“你前脚走我后脚跟”的唱段)、栓保娘的母性关怀(用“核桃树枝”为她驱赶蚊虫)、二大娘的热心肠(教她做农活),以及朝阳沟秀美的自然风光(梯田、果树、溪流),逐渐消解了她的隔阂,当她看到栓保一家对土地的热爱、乡亲们对她的包容,最终选择扎根农村,从一个“四体不勤”的城市小姐,成长为能挑担、会种地的“朝阳沟人”,剧情没有激烈的戏剧冲突,却以“润物细无声”的方式,完成了人物从“被动接受”到“主动融入”的精神蜕变,银环的成长轨迹成为那个年代无数青年人的缩影。

影片中的人物塑造极具烟火气:栓保憨厚朴实,对爱情和理想同样坚定;栓保娘外冷内热,起初对银环的“娇气”不满,却在银环生病时彻夜守护;二大娘心直口快,是村里的“开心果”,也是银环的“农活导师”,这些角色没有“高大全”的标签,而是带着各自的缺点与温情,构成了真实可感的农村群像,尤其是魏云饰演的银环,通过细腻的眼神、自然的动作和婉转的唱腔,将少女的迷茫、动摇到坚定刻画得入木三分,成为豫剧史上经典的女性形象。

艺术成就与戏曲革新

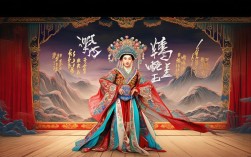

《朝阳沟》的成功,不仅在于题材的创新,更在于对豫剧艺术形式的突破,传统豫剧多以历史故事、才子佳人为题材,唱腔高亢激越,表演程式化,而《朝阳沟》将镜头对准现代农村生活,在唱腔、表演、舞台设计上均进行了大胆革新。

唱腔设计上,既保留了豫剧“豫东调”“豫西调”的韵味,又融入了民歌、小调的元素,使唱段更贴近生活,如银环的“上山”唱段(“叫银环,别心中,犹豫不定”),旋律流畅,情感层层递进,既展现了人物的内心挣扎,又通俗易懂;栓保的“劳动”唱段(“穷山沟,弯山路,越走越想走”),则吸收了山歌的悠扬,充满劳动的豪情,这些唱段朗朗上口,至今仍在民间传唱。

表演风格上,演员摒弃了传统戏曲的“虚拟化”程式,代之以生活化的动作,例如锄地时真实的挥锄姿势、挑水时扁担的颤动、纳鞋底时的专注神情,都让舞台表演更具真实感,电影镜头的运用进一步强化了这种真实感:朝阳沟的晨雾、梯田的层次、秋收时的金黄,这些外景拍摄打破了舞台的局限,让观众仿佛置身于真实的农村环境。

题材与主题上,影片突破了戏曲“才子佳人”的窠臼,将“劳动”“理想”“城乡融合”等现代主题融入戏曲,开创了戏曲现代戏的先河,它没有简单地将农村“田园化”,而是既展现了农村的淳朴美好,也不回避劳动的艰辛(如银环第一次挑水摔倒),这种“真实”的表达让观众产生强烈共鸣。

以下表格对比了传统豫剧与《朝阳沟》在艺术风格上的差异:

| 对比维度 | 传统豫剧 | 《朝阳沟》 |

|---|---|---|

| 题材 | 历史故事、才子佳人、神话传说 | 现代农村生活、知识青年成长 |

| 唱腔 | 高亢激越,程式化强 | 融入民歌小调,抒情与叙事结合 |

| 表演 | 虚拟化程式(如“骑马代步”“划船”) | 生活化动作,贴近现实劳动场景 |

| 舞台/镜头 | 舞台布景,固定视角 | 电影外景,多镜头切换,展现自然风光 |

| 主题 忠孝节义、因果报应 | 歌颂劳动、理想、城乡融合与奉献 |

社会影响与历史回响

影片上映后,迅速在全国引起轰动,成为当年观影人数最多的影片之一,它不仅激励了无数青年投身农村建设,更让“朝阳沟”成为“扎根农村、服务人民”的精神符号,许多观众表示,是“银环的故事”让他们理解了“劳动最光荣”的含义,也让农村生活走进了城市人的视野,1965年,影片在东南亚上映时,海外华人通过这部影片看到了中国农村的新面貌,引发强烈共鸣。

从艺术传承看,《朝阳沟》奠定了河南豫剧院三团“现代戏创作”的基调,其“生活即艺术”的创作理念影响了一代戏曲人,2009年,新版《朝阳沟》复排上演,依然座无虚席,证明经典的生命力可以跨越时代。“朝阳沟”已成为河南的文化IP,当地甚至开发了“朝阳沟景区”,让艺术与现实相互滋养,持续传递着这份对土地的热爱与坚守。

相关问答FAQs

Q1:老版《朝阳沟》为何能成为跨越时代的经典?

A1:其经典性源于三方面:一是真实感,没有刻意拔高或美化农村生活,既展现田园美好,也不回避劳动艰辛,让观众感受到真实的“人间烟火”;二是人物塑造,银环、栓保、栓保娘等角色不是“符号化”的英雄,而是有缺点、有温度的普通人,他们的情感和成长轨迹能引发普遍共鸣;三是艺术革新,在唱腔、表演、题材上突破传统戏曲的束缚,将现代生活与戏曲艺术完美融合,既保留了豫剧的韵味,又贴近时代审美,因此能被不同年代的观众接受和喜爱。

Q2:银环这个角色对当代青年有什么启示?

A2:银环的启示在于“理想与现实的平衡”,她从最初的“理想化憧憬”到面对困难时的“动摇”,再到最终扎根农村的“坚定”,展现了青年人在成长中需要经历的“祛魅”与“重塑”,当代青年同样面临“理想与现实的落差”(如就业压力、职业选择),银环的故事告诉我们:真正的理想不是逃避现实的“空中楼阁”,而是在认清生活真相后,依然选择热爱并为之付出努力,她的转变也体现了“向下扎根”的力量——只有深入生活、理解土地,才能找到真正的生命价值,这对当代青年“拒绝浮躁、脚踏实地”具有现实意义。