河南豫剧团王燕是当代豫剧艺术领域极具代表性的表演艺术家,她以深厚的艺术功底、鲜明的表演风格和不懈的创新精神,在传承与发展豫剧艺术的道路上留下了浓墨重彩的一笔,作为河南豫剧团的骨干力量,王燕不仅扎根传统,更在新时代背景下为豫剧的传播与推广注入了新的活力,其艺术成就与贡献在业界和观众中均享有广泛赞誉。

艺术启蒙与成长历程

王燕自幼便展现出对戏曲的浓厚兴趣,出生于梨园世家的她,自小便耳濡目染豫剧的唱念做打,少年时期,她考入河南省艺术学校,系统学习豫剧表演,主攻闺门旦、青衣行当,师从豫剧名家牛淑贤、王清芬等,在校期间,她以勤奋刻苦著称,每天坚持数小时的练功、吊嗓,将“冬练三九,夏练三伏”的梨园精神奉为圭臬,毕业后,她凭借优异的成绩考入河南豫剧团,正式踏上专业戏曲舞台。

初入剧团时,王燕从配角做起,在《花木兰》《穆桂英挂帅》等传统剧目中积累舞台经验,她深知“台上一分钟,台下十年功”的道理,即使是小角色,也认真揣摩人物性格,力求将每一个细节做到极致,这种严谨的态度让她逐渐得到团里的重视,先后在《秦香莲》《大祭桩》等经典剧目中担任主角,开始崭露头角。

代表作品与艺术成就

王燕的艺术生涯塑造了众多经典舞台形象,其代表作品涵盖了传统戏、新编历史剧和现代戏,展现了多元化的表演驾驭能力。

在传统戏方面,她主演的《秦香莲》堪称“范本”,剧中,她通过细腻的唱腔和身段,将秦香莲的悲苦、坚韧与刚烈刻画得入木三分,尤其是“见皇姑”“铡美案”等场次,她的唱腔时而如泣如诉,时而铿锵有力,既有豫剧传统唱板的韵味,又融入了情感张力,让观众深切感受到人物的命运沉浮,该剧目不仅成为河南豫剧团的保留剧目,还多次赴国内外巡演,成为传播豫剧文化的重要载体。

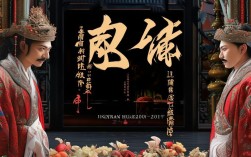

新编历史剧《清风亭》则是王燕艺术探索的里程碑,她在剧中饰演主角张元秀,通过老年角色的塑造,突破了以往闺门旦、青衣的表演局限,剧中“拾子”“别子”等场次,她运用夸张而又真实的肢体语言,将老年丧子的悲痛与绝望展现得淋漓尽致,尤其是“哭坟”一场,她以“泪腔”结合颤抖的身段,引发观众强烈共鸣,该剧目荣获河南省戏剧大赛金奖,并入选国家舞台艺术精品工程资助项目。

在现代戏领域,王燕主演的《焦裕禄》同样广受好评,她深入生活,走访焦裕禄同志工作过的兰考,通过观察和体验,将县委书记心系群众、鞠躬尽瘁的形象塑造得真实可信,剧中“风雪访贫”一场,她在零下十几度的户外环境中坚持拍摄,以朴实的表演和深情的唱腔,让观众感受到焦裕禄“心中装着全体人民,唯独没有他自己”的崇高精神,该剧目不仅成为河南省“五个一工程”奖作品,还被改编成戏曲电影,在全国范围内产生深远影响。

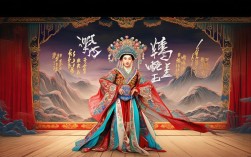

王燕在《五女拜寿》《泪洒相思地》《花打朝》等剧目中的表现也各具特色,无论是大家闺秀的端庄、深闺女子的柔美,还是巾帼英雄的豪迈,她都能精准把握,形成了“以情带声、声情并茂”的表演风格。

艺术风格与流派传承

王燕的表演艺术以“继承传统、创新发展”为核心,在唱腔、念白、身段等方面均有独到之处。

在唱腔上,她师承豫剧“常派”(常香玉)的艺术精髓,嗓音甜润明亮,行腔流畅自然,同时吸收了“陈派”(陈素真)“崔派”(崔兰田)等流派的优点,形成了“刚柔并济、韵味醇厚”的唱腔特色,她注重唱腔的情感表达,根据人物性格和剧情需要,灵活运用豫剧的【二八板】【慢板】【流水板】等板式,如在《大祭桩》中,她将“哭楼”唱段的悲愤与无奈通过高低起伏的旋律展现,既有传统豫剧的“哭韵”,又融入了现代声乐的共鸣技巧,增强了唱腔的感染力。

在表演上,她强调“以形传神”,注重身段与人物内心的统一,例如在《穆桂英挂帅》中,她通过扎实的圆场功和翎子功,将穆桂英英姿飒爽的巾帼形象展现得淋漓尽致;在《秦香莲》中,她运用水袖功的“冲袖”“抛袖”等动作,配合眼神的变化,将秦香莲的委屈与愤怒层层递进地表现出来,她的表演既有戏曲程式化的美感,又有生活化的真实,实现了“技”与“艺”的完美融合。

作为豫剧艺术的传承者,王燕始终致力于流派的保护与发展,她积极参与豫剧“非遗”传承工作,收徒传艺,将自己的表演经验倾囊相授,培养了一批青年演员,她还多次走进校园、社区,开展豫剧知识讲座和公益演出,让更多年轻人了解和喜爱豫剧艺术。

传承贡献与时代担当

在艺术之外,王燕还肩负着推动豫剧创新与传播的时代使命,她认为,传统艺术需要在坚守本根的基础上与时俱进,才能焕发新的生机,为此,她积极参与豫剧的现代化改编,尝试将交响乐、舞蹈等艺术形式融入戏曲表演,如在《花木兰》中,她与交响乐团合作,对传统唱腔进行配器改编,既保留了豫剧的韵味,又增强了音乐的现代感和震撼力。

王燕还积极拓展豫剧的传播渠道,她参与录制多档戏曲综艺节目,如《中国戏曲大会》《角儿来了》等,让豫剧走进大众视野;她开设个人社交媒体账号,发布豫剧教学短视频和舞台幕后花絮,吸引了数十万粉丝,成为连接传统戏曲与年轻观众的桥梁,她曾说:“豫剧是我们的根,只有让更多人看到它的美,它才能活起来、传下去。”

王燕基本信息概览

| 项目 | 详情 |

|---|---|

| 出生年份 | 1965年 |

| 籍贯 | 河南开封 |

| 行当 | 闺门旦、青衣 |

| 师承 | 牛淑贤、王清芬 |

| 代表剧目 | 《秦香莲》《清风亭》《焦裕禄》《花木兰》《大祭桩》等 |

| 重要奖项 | 中国戏剧梅花奖、文华表演奖、河南省戏剧大赛金奖、“五个一工程”奖等 |

| 艺术贡献 | 豫剧“非遗”传承人,培养青年演员,推动豫剧现代化传播与跨界融合 |

相关问答FAQs

Q1:王燕老师的代表剧目中,哪一部是她个人艺术生涯的转折点?

A1:新编历史剧《清风亭》是王燕艺术生涯的重要转折点,在这部剧中,她首次挑战老年角色,通过突破以往闺门旦、青衣的表演局限,将张元秀的悲情与绝望刻画得深入人心,该剧不仅为她赢得了河南省戏剧大赛金奖,还让她获得“中国戏剧梅花奖”的提名,奠定了她在豫剧界的领军地位,她在表演中融入的现代情感表达方式,也为传统豫剧人物塑造提供了新的思路。

Q2:王燕老师在推动豫剧传播方面,有哪些创新举措?

A2:王燕老师通过多种创新举措推动豫剧传播:一是跨界融合,尝试将交响乐、舞蹈等艺术形式融入戏曲表演,增强豫剧的现代感和吸引力;二是拥抱新媒体,开设社交媒体账号,发布教学短视频和幕后花絮,吸引年轻观众关注;三是公益推广,走进校园、社区开展豫剧讲座和演出,让更多人了解豫剧文化;四是参与综艺节目,如《中国戏曲大会》《角儿来了》等,借助主流媒体平台扩大豫剧的影响力,这些举措不仅让传统豫剧焕发新生,也为戏曲艺术的传承探索了新路径。