河南豫剧《王莽赶刘秀》是流传于中原地区的传统经典剧目,以西汉末年王莽篡汉、光武帝刘秀兴汉的历史为背景,融合民间传说、神话想象与艺术加工,通过跌宕起伏的情节、鲜明的人物塑造和浓郁的豫剧特色,成为展现中原历史文化与戏曲艺术的重要载体,该剧自清代以来在河南及周边省份广为传唱,不仅承载着民众对“正义战胜邪恶”“天道好还”的价值认同,更通过独特的唱腔、表演和舞台呈现,塑造出深入人心的艺术形象,堪称豫剧历史剧中的“活化石”。

历史渊源与剧情脉络

“王莽赶刘秀”的故事核心源于《后汉书》等正史记载,但经过民间艺人的世代演绎,已远超历史本身的范畴,历史上,王莽以外戚身份篡夺西汉政权,建立新朝,因政策失当导致天下大乱;刘秀为汉室后裔,起兵反抗,最终推翻新朝,建立东汉,而豫剧中的“赶”字,则强化了戏剧冲突——将刘秀起兵初期的被动逃亡与王莽的穷追猛打作为主线,虚构出“三十二路烟尘”“二十八宿下凡”等传奇情节,使历史故事更具观赏性。

全剧大致可分为“篡权—逃亡—聚义—反攻—登基”五个阶段,开篇以王莽篡汉、刘秀逃出长安为起点,王莽派大将苏献、王寻率兵追杀,刘秀辗转南阳、洛阳、邯郸等地,途中历经“白水河脱险”“邓禹献计”“姚期搬兵”等事件,剧中巧妙融入神话元素:如刘秀逃亡时得“神鹿引路”“太白金星托梦”,王莽则因“逆天行事”而屡屡“中邪”“遇鬼”,最终在“昆阳之战”中刘秀以少胜多,奠定胜局,登基称帝,王莽兵败被杀,这种“历史为骨,传说为翼”的创作方式,既满足了观众对历史的想象,也强化了“得道多助,失道寡助”的主题。

人物塑造与性格张力

《王莽赶刘秀》的成功,离不开对核心人物的鲜活刻画,尤其是王莽与刘秀的形象对比,构成了戏剧冲突的核心。

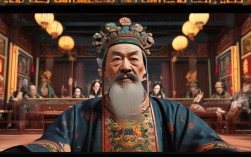

王莽:剧中将其塑造为“伪君子”的典型,表面礼贤下士、仁义道德,实则阴险狡诈、残暴多疑,经典桥段“王莽跪楼”中,他假意迎接刘秀,暗中设下埋伏,却因刘秀的机智而落空;面对战败,他怨天尤人、迁怒他人,最终落得众叛亲离,演员通过“净角”的表演,以夸张的面谱(如白色脸谱象征奸诈)、洪亮的嗓音(如炸音表现暴戾)和繁身段(如甩袖、顿足),将其色厉内荏的性格展现得淋漓尽致。

刘秀:作为正面主角,刘秀的形象并非“高大全”,而是兼具“隐忍”与“智慧”,逃亡途中,他多次陷入绝境:被王兵围困时,他假意投降、伺机脱身;面对民间女子的救助,他许下“日后登基,封你为妃”的承诺(后因“糟糠之妻不可弃”而践行承诺,体现“仁义”),剧中通过“生角”的表演,以稳健的台步、清亮的嗓音(如豫东调的“二八板”抒发内心)和细腻的表情(如逃亡时的惊慌、得助后的感激),塑造出一个有血有肉、接地气的“平民英雄”。

配角如“马武”(莽撞勇猛但忠心耿耿)、“阴丽华”(刘秀妻,贤淑大义)、“苏献”(王莽大将,忠心耿耿却不得善终)等,也各具特色,共同构成了丰满的人物群像。

豫剧艺术特色的集中体现

作为豫剧传统剧目,《王莽赶刘秀》在唱腔、表演、音乐、舞美等方面充分展现了豫剧的艺术魅力。

唱腔设计:剧中唱段以豫剧的“豫东调”和“豫西调”为主,根据人物情绪灵活切换,刘秀逃亡时的唱段多用“豫东调”的【二八板】,节奏明快、旋律高亢,表现其紧张不屈;王莽独白时则多用“豫西调”的【慢板】,低回婉转、阴沉压抑,凸显其阴险,经典唱段如《刘秀逃南阳》中“八月十五月光明,刘秀逃难在荒郊”,通过“起腔”“慢板”“二八板”“流水板”的转换,将刘秀的无奈与坚韧层层递进地展现,成为豫剧爱好者传唱的经典。

表演技艺:剧中融入了大量豫剧传统绝活,如“武戏”中的“翻跟头”“打出手”(表现战斗场面)、“文戏”中的“甩发”(表现刘秀逃亡时的狼狈)、“髯口功”(表现王莽的愤怒),以及“变脸”(王莽中邪时瞬间变换脸色)等,既增强了观赏性,也体现了演员的深厚功底。

音乐与配器:以板胡为主奏乐器,辅以唢呐、笛子、锣鼓等,营造出或紧张激烈、或悲怆深沉的氛围,昆阳之战”中,急促的锣鼓点与板胡的快弓结合,千军万马的气势扑面而来;“刘秀登基”时,唢呐吹奏的《朝天子》曲牌,则烘托出庄严喜庆的氛围。

舞美与道具:传统舞台以“一桌二椅”为基础,通过演员的虚拟表演表现场景转换(如“骑马”以“马鞭”和“趟马”动作表现,“过河”以“划船”动作表现),现代改编版则加入灯光、布景等元素,如“白水河脱险”时用蓝色灯光营造河水氛围,“王莽被杀”时用红光象征血腥,既保留传统韵味,又增强视觉冲击。

文化传承与当代价值

《王莽赶刘秀》作为豫剧的“骨子老戏”,历经百年传承,已成为河南文化的重要符号,在民间,该剧常在庙会、节庆时演出,观众通过“王莽赶刘秀”的故事,潜移默化地接受“忠孝节义”“善恶有报”的传统价值观;在艺术领域,该剧为豫剧演员提供了重要的锤炼平台,许多豫剧大师(如唐喜成、牛淑贤等)都曾通过饰演刘秀或王莽而奠定艺术地位;在当代,该剧被改编成电影、电视剧、连环画等多种形式,并通过短视频平台传播,吸引年轻观众关注豫剧艺术。

值得注意的是,剧中对历史的“戏说”也引发了讨论,有观点认为,过度虚构可能误导观众对历史的认知;但更多人认为,民间戏曲的核心价值在于“以戏载道”,通过艺术化的故事传递道德观念,而非严格还原历史,正如河南豫剧研究专家所言:“《王莽赶刘秀》的魅力,不在于它有多‘真实’,而在于它用豫剧的语言,讲出了中原人心中对‘正义’与‘希望’的永恒追求。”

相关问答FAQs

问题1:豫剧《王莽赶刘秀》中的“二十八宿”是什么?与历史有关吗?

解答:“二十八宿”是剧中虚构的刘秀麾下二十八位大将(如邓禹、吴汉、马武等),其原型源于《后汉书》中“云台二十八将”的记载,但剧中加入了“星宿下凡”的神话元素(如刘秀是“紫微星”转世,二十八宿是“二十八星宿”下凡辅佐),这种设定既增强了传奇色彩,也体现了民间“天人合一”的信仰,属于艺术加工,并非严格的历史事实。

问题2:为什么河南观众对《王莽赶刘秀》有特殊的情感?

解答:该剧以河南历史为背景,故事发生地(南阳、洛阳、开封等)均在河南,观众有强烈的地域认同感;剧中刘秀“从平民到皇帝”的逆袭经历,契合中原民众“不畏强权、自强不息”的精神特质;豫剧独特的唱腔、表演和方言(如河南话的“俏皮话”融入台词),使剧情更贴近观众生活,成为“乡愁”的文化载体。《王莽赶刘秀》不仅是一部戏,更是河南人集体记忆与文化认同的象征。