我有幸参与了一堂以京剧经典剧目《小放牛》为主题的艺术鉴赏课,作为传统文化爱好者,这场课不仅让我对京剧这一国粹有了更立体的认知,更引发了我对传统艺术教学与传承的深入思考。《小放牛》作为京剧中的“小戏”,以其轻快的剧情、浓郁的乡土气息和独特的表演风格,成为连接传统与现代、舞台与观众的桥梁,而听课过程中的所见所感,让我对京剧艺术的魅力有了新的体会。

从“小戏”见“大美”的生动演绎

课堂伊始,老师并未直接切入专业术语,而是以“你见过乡村里的放牛场景吗?”这一问题开场,瞬间拉近了与传统艺术的距离,随后,通过视频片段与现场示范结合的方式,我们系统梳理了《小放牛》的“前世今生”,作为京剧传统剧目,《小放牛》源于民间歌舞小戏,剧情简单却充满生活趣味:村姑与牧童以对唱形式互问互答,唱词涉及农耕知识、民间传说,如“赵州桥什么人修?玉石栏杆什么人留?”等,既保留了乡土语言的鲜活,又暗含文化密码。

在角色分析环节,老师重点解读了“村姑”与“牧童”两个行当的表演特点,村姑由花旦应工,唱腔以清脆明快的南梆子为主,身段强调“含、腆、冲、移”的步法,配合扇子、手帕等道具,展现少女的俏皮与灵动;牧童由小生扮演,唱腔融合了小生的明亮与民歌的悠扬,动作则模仿牧童赶牛的洒脱,如“扬鞭”“骑牛”等虚拟身段,通过“无实物表演”让观众在想象中看到牛的形象,这种“以歌舞演故事”的特质,正是京剧艺术的精髓所在。

最让我印象深刻的是对“唱念做打”的拆解讲解,念白”部分,老师对比了京白(方言化的舞台语言)与韵白(富有节奏的朗诵式语言)在《小放牛》中的运用——村姑的念白带有河北地方口音的俏皮,牧童的韵白则如数板般工整,既区分了角色身份,又强化了喜剧效果;“做打”环节中,牧童“指牛”的动作看似简单,实则需配合眼神的“聚焦”与手腕的“顿挫”,老师现场示范时,一个眼神流转便让“牛”的形象跃然台上,让我深刻体会到京剧“三五步走遍天下,七八人百万雄兵”的写意之美。

教学方法:互动体验让传统“活”起来

与传统艺术鉴赏课“单向灌输”不同,这堂课在教学方法上充满巧思,通过“沉浸式体验”让学生从“旁观者”变为“参与者”,真正走进京剧的世界。

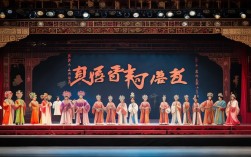

多媒体辅助,构建多维认知:课程播放了不同版本的《小放牛》片段,包括梅兰芳大师的戏曲电影、当代青年演员的创新演绎,甚至还有动画版对唱,通过对比,我们直观感受到传统剧目的生命力:梅派版本的典雅精致,青年演员融入现代音乐的活泼改编,以及动画版对儿童观众的友好设计,展现了京剧在不同时代的审美适应。

实践互动,破解“入门难”:老师深知京剧艺术的“门槛感”,特意设计了“学一句唱、做一个身段”的互动环节,当教唱“赵州桥鲁班修”时,老师逐句分解板式,用“打拍子”“划手势”的方式帮我们掌握南梆子的“眼”与“板”;模仿村姑“绕花”动作时,虽然我们的动作生疏,但在“手腕转三圈,扇子开合有度”的指导下,逐渐体会到“形神兼备”的要领,这种“做中学”的模式,让抽象的表演技巧变得可触可感,也打破了“京剧高不可攀”的刻板印象。

文化溯源,理解“为何而演”:课程并未停留在表演层面,而是深入挖掘《小放牛》背后的文化内涵,例如唱词中“赵州桥”的典故,老师结合历史知识,讲述了鲁班造桥的民间传说,以及赵州桥作为世界桥梁之祖的文化意义,让我们明白:小戏中藏着大历史,村姑与牧童的对唱,实则是民间智慧与集体记忆的传递,这种“技艺+文化”的双线教学,让京剧不再是“空中楼阁”,而是扎根于生活土壤的艺术。

听课反思:传统艺术传承的“破”与“立”

这场课让我深刻反思:在文化多元的今天,如何让京剧这样的传统艺术走进年轻人的生活?《小放牛》的教学实践给出了启示——既要“守正”,也要“创新”。

“守正”:坚守传统艺术的根与魂

《小放牛》的魅力,首先在于其对“传统本真”的坚守,无论是南梆子的唱腔韵味,还是花旦的身段规范,抑或是唱词中的文化符号,都承载着京剧艺术的审美基因,老师在教学中反复强调“宁拙毋巧,宁慢毋快”,正是为了让我们体会传统艺术“不着一字,尽得风流”的含蓄之美,这提醒我们:传承传统艺术,不能为了迎合流行而丢失其核心价值,比如京剧的“程式化”表演,看似“刻板”,实则是历代艺术家提炼生活、美化生活的艺术结晶,是区别于其他戏剧形式的独特标识。

“创新”:寻找传统与现代的连接点

但“守正”不等于“固步自封”,课程中,老师提到当代京剧演员尝试将《小放牛》融入现代舞台元素:如用灯光投影呈现“田野”“溪流”的背景,将电子音乐与民乐结合编曲,甚至在校园版中融入街舞动作,这些创新并非对传统的颠覆,而是用年轻人熟悉的语言“翻译”京剧之美,比如街舞的“律动”与京剧“圆场步”在节奏上有共通之处,通过融合既能降低理解门槛,又能让传统艺术焕发新生,这让我意识到:传统艺术的传承需要“破圈思维”,主动走进校园、社区、网络平台,让更多人感受到京剧的“时尚感”——原来,穿戏服唱rap不是创新,但用京剧唱腔改编流行歌曲,让年轻人跟着哼唱,便是有效的传播。

“育人”:从“学戏”到“学做人”

作为艺术教育课,这堂课的价值不止于京剧知识,更在于对审美能力和文化自信的培养,当老师讲解村姑“天真烂漫却不轻浮”的性格塑造时,我突然意识到:京剧角色的人格魅力,正是传统美德的生动体现,比如花旦的“娇俏”中带着“端庄”,小生的“洒脱”中透着“真诚”,这些表演规范背后,是“仁义礼智信”的价值导向,在美育日益重要的今天,京剧教学不应只停留在技艺层面,更要通过角色解读、故事分析,让学生在欣赏艺术的同时,涵养品格、树立文化认同。

课程亮点归纳(表格呈现)

| 教学维度 | 具体做法 | 教学效果 |

|----------|----------|----------| 设计 | 从剧情、行当、唱腔、文化内涵多维度拆解《小放牛》 | 构建完整的知识体系,避免碎片化认知 |

| 方法创新 | 多媒体对比、互动体验、文化溯源结合 | 降低学习门槛,激发学生主动参与兴趣 |

| 价值引领 | 技能教学与德育渗透结合,强调角色背后的传统美德 | 实现美育与德育的统一,提升文化自信 |

相关问答FAQs

Q1:为什么《小放牛》常作为京剧入门教学剧目?它有哪些“教学优势”?

A:《小放牛》被称为京剧“入门钥匙”,主要因其三大优势:一是剧情简单易懂,没有复杂的历史背景和人物关系,以“对唱问答”推进,适合初学者快速理解京剧“以歌舞演故事”的基本逻辑;二是表演程式鲜明,花旦的扇子功、小生的虚拟骑牛动作等基础技巧集中呈现,便于学生掌握京剧“做打”的核心规范;三是文化贴近生活,唱词涉及农耕、传说等民间元素,语言鲜活生动,容易引发情感共鸣,让学生在轻松氛围中感受传统艺术的温度。

Q2:在京剧教学中,如何平衡传统技艺的“严谨性”与教学的“趣味性”?

A:平衡“严谨”与“趣味”需把握“度”:守住核心规范,如唱腔的板眼、身段的尺寸不能随意改动,这是京剧艺术的“根”;创新教学形式,比如用“游戏化”设计——将唱段拆解为“节奏闯关”,让学生用拍手、跺脚打板眼;用“情境化”教学——让学生分组扮演“村姑”“牧童”,在对话中自然念白;用“现代化”手段——制作动画演示身段动作原理,或用AR技术还原舞台场景,通过“严谨内容+趣味形式”,让学生在“玩中学”,既保证技艺传承的准确性,又激发持续学习的动力。

这场《小放牛》听课课,像一把钥匙,为我打开了京剧艺术的大门,它让我明白:传统不是尘封的古董,而是流动的活水,只要我们用心传承、勇于创新,京剧之美定能在新时代焕发出更加夺目的光彩。