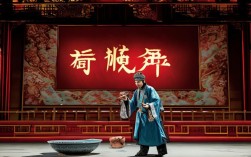

《平地风波》是传统京剧中的经典家庭伦理剧,以“突发误会引发家庭矛盾,真相大白后重归于好”为核心,展现传统家庭中的亲情张力与人性温暖,剧情发生于明代江南,商人王守成家道殷实,其子王玉龙外出经商三年未归,邻里间因琐事生隙,引发了一场“无风起浪”的家庭风波。

剧情梗概

王守成(老生扮相)与妻李氏(青衣扮相)育有一子一女,子王玉龙、女王玉凤,玉龙离家前与邻女赵素梅(花旦扮相)定下婚约,临行前嘱母亲将祖传玉佩作为信物,三年后,玉龙因商船遇险,滞留外地,音讯全无,邻居张媒婆(彩旦扮相)素与王家不和,见玉凤年近及笄,便造谣称玉龙在外赌博欠债、另娶新欢,甚至说玉凤因兄长不肖,恐嫁不出去,王守成性情刚烈,闻言怒不可遏,认为玉龙败坏家风,欲登报声明脱离父子关系,李氏则坚信儿子清白,夫妻争执不下。

赵家父母听闻谣言,携玉佩上门质问,李氏拿出玉佩比对,却因年代久远色泽稍暗,赵家父母疑心更重,张媒婆趁机添油加醋,称玉龙将玉佩变卖赌钱,王守成盛怒之下砸碎茶杯,李氏当场晕厥,恰在此时,王玉龙风尘仆仆归家,原来他遇险后辗转多地,此次归家不仅还清债务,还带回资助乡邻的银两,面对父亲的责骂、赵家的质疑,玉龙呈上商号账册与地方官府文书,真相终于大白,张媒婆见事败露,跪地求饶,王守成愧疚错怪儿子,全家与赵家冰释前嫌,风波平息,玉龙与素梅的婚事也重新提上日程。

人物分析(主要角色)

| 人物 | 扮相 | 性格特点 | 经典唱段/念白 |

|---|---|---|---|

| 王守成 | 老生 | 刚正固执,重视家风 | “逆子不孝败门风,老夫心碎怒火冲!”(西皮导板) |

| 李氏 | 青衣 | 慈爱明理,坚韧隐忍 | “是非曲折且慢断,为妻有苦对君言。”(二黄慢板) |

| 王玉龙 | 小生 | 孝顺诚信,有担当 | “儿在外未敢行差半点,爹娘啊,清白天地可鉴!”(原板) |

| 张媒婆 | 彩旦 | 势利刻薄,搬弄是非 | “哎呀呀,王家这事儿可热闹啦,我可得去说道说道!”(念白,夸张做派) |

艺术特色

该剧以“误会”为戏剧引擎,通过“谣言—冲突—对质—真相”的层层递进,展现传统家庭中的信任危机与和解之道,唱腔设计上,王守成的唱段以高亢的西皮快板表现愤怒,李氏的二黄慢板则抒发委屈与担忧,王玉龙的小生唱腔清亮婉转,凸显其委屈与坚定,表演中,老生的髯口功(如甩髯、吹髯)、青衣的水袖功(如掩面、跪步)、彩旦的夸张身段(如扭捏、指桑骂槐)形成鲜明对比,增强了戏剧张力,舞台调度以家庭内景为主,桌椅、屏风等道具营造生活气息,高潮处“砸杯”“对质”等动作戏通过锣鼓点配合,将冲突推向顶点,全剧语言通俗,既有传统京剧的程式化美感,又贴近生活,让观众在“一波三折”的故事中感受“家和万事兴”的朴素哲理。

相关问答FAQs

Q1:《平地风波》中王守成从固执到愧疚的转变体现了什么?

A1:这一转变体现了传统家长对“家风”“名誉”的极致重视,以及亲情在真相面前的超越性,王守成的固执源于传统“父为子纲”的观念,将家庭声誉置于亲情之上;而真相大白后的愧疚,则展现了人性中“爱子”的本能回归,这种转变既批判了封建礼教的刻板,也肯定了亲情的核心价值,符合京剧“扬善惩恶”的创作宗旨。

Q2:张媒婆这一角色的设置有何作用?

A2:张媒婆是戏剧冲突的“催化剂”,也是社会不良风气的缩影,她的存在推动了“无风起浪”的剧情发展,通过搬弄是非制造矛盾,既考验了王家人的情感与信任,也反衬出主角家庭的善良与和睦,这一角色以夸张的喜剧形象增强了观赏性,其最终“认错”的结局,也暗含了京剧对“搬弄是非者”的批判与警示,具有教化意义。