豫剧作为中国五大戏曲剧种之一,以其高亢激越、质朴豪放的风格深受中原地区乃至全国观众的喜爱,而“老包公案”系列剧目更是豫剧艺术中的璀璨明珠,凝聚着民间对正义、清廉的向往与追求,包拯,作为北宋名臣,在民间传说中被塑造成“铁面无私、明察秋毫”的“青天”形象,豫剧通过生动的舞台演绎,让这一形象深入人心,形成了独具特色的包公戏体系。

豫剧老包公案全集并非单一剧目,而是以包拯为主角的一系列经典戏目的总称,这些剧目多取材于历史演义、民间话本和公案小说,通过戏剧化的冲突和丰满的人物塑造,展现包拯断案如神、不畏权贵的传奇经历,从宫廷秘案到民间冤屈,从家庭伦理到江湖恩怨,包公戏几乎涵盖了古代社会生活的方方面面,既满足了观众的猎奇心理,又传递了“善有善报、恶有恶报”的朴素价值观。

在众多包公戏中,有几部堪称“镇派之宝”,它们不仅是豫剧舞台上的常演剧目,更是研究戏曲文化与社会心理的重要载体,以《铡美案》为例,该剧讲述了包拯不畏皇亲国戚,毅然铡死负义忘恩的驸马陈世美的故事,包龙图打坐在开封府”“驸马爷近前看端详”等唱段,凭借跌宕起伏的旋律和铿锵有力的念白,成为豫剧净行的经典唱段,至今仍被票友争相传唱,剧中包拯面对国太、公主的施压,始终坚守“王子犯法与庶民同罪”的原则,其刚正不阿的形象通过“三口铜铡”(龙头铡、虎头铡、狗头铡)的象征意义,被赋予了超越法律的道德权威,再如《秦香莲》,通过秦香莲携子上京寻夫的悲惨遭遇,揭露了封建社会妇女的悲惨命运,而包拯在“劝驸马”“铡陈世美”等情节中的矛盾与抉择,则展现了人物性格的复杂性——既有对皇权的敬畏,更有对民生的悲悯,使得“青天”形象更加血肉丰满。

除了家庭伦理剧,《铡包勉》《打龙袍》等剧目则聚焦包拯的“大义灭亲”与“忠君孝亲”,在《铡包勉》中,包拯的侄子包勉贪赃枉法,包拯虽痛心疾首,仍依法将其处斩,事后向嫂嫂赔罪,其“公私分明”的形象令人动容;而《打龙袍》则以“狸猫换太子”的宫廷秘案为背景,包拯为李后(仁宗生母)伸冤,最终让皇帝认母,剧中“打龙袍”的情节既展现了包拯的机智,也暗含了“孝道”与“忠君”的伦理冲突,这些剧目通过不同角度的叙事,共同构建了一个立体、多元的包拯形象——他不仅是法律的化身,更是道德的标杆,是百姓心中“有求必应、有冤必申”的保护神。

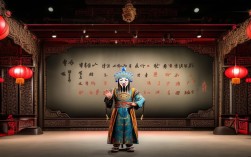

豫剧包公戏的艺术魅力,离不开其独特的表演程式与音乐唱腔,在表演上,包拯的扮相极具辨识度:黑脸、黑髯、额间一弯新月(象征“日断阳,夜断阴”),头戴乌纱,身着红蟒,手持笏板,威严中透着威严,净行的“唱、念、做、打”各有讲究:唱腔上多用“炸音”和“脑后音”,高亢激越,如《铡美案》中包拯斥责陈世美时的“开言骂声陈世美,负义忘天你是禽兽不如”,字字铿锵,气势如虹;念白则结合河南方言,质朴有力,如“大胆!见了包大人,因何不跪?”等台词,既生活化又充满戏剧张力;身段上,包拯的“趟马”“甩袖”“跨步”等动作,既保持了官员的庄重,又暗含武将的威猛,形成“文武兼备”的表演风格,音乐伴奏方面,豫剧板式多样的“梆子腔”为包公戏注入了强烈的节奏感,板胡、唢呐、锣鼓等乐器的配合,时而紧张激烈(如公堂审案时),时而悲愤苍凉(如面对冤屈时),与剧情和人物情感高度契合,营造出强烈的舞台感染力。

从文化内涵来看,豫剧老包公案全集不仅是戏曲艺术的作品,更是民间社会“法治”与“正义”观念的载体,在封建专制社会,法律往往沦为权贵工具,百姓对公平正义的渴望只能寄托于“清官”形象,包拯作为“清官”的典型,其“不畏强权、为民做主”的精神,通过豫剧的舞台传播,成为凝聚社会共识、传递道德力量的重要媒介。《铡美案》中“铡驸马”的情节,本质上是对“法律面前人人平等”的朴素追求;《秦香莲》中“包公劝世”的唱段,则蕴含着“善恶到头终有报”的民间信仰,这些剧目在娱乐观众的同时,也潜移默化地影响着人们的价值观,成为中国传统戏曲“寓教于乐”功能的生动体现。

随着时代的发展,豫剧老包公案全集也在不断传承与创新,近年来,年轻一代的豫剧演员通过复排经典、融入现代舞台技术等方式,让老戏焕发新生,在舞台呈现上,运用LED屏、灯光特效等手段,增强“公堂审案”“阴间断案”等奇幻场景的视觉冲击力;在剧本改编上,删减冗长情节,优化人物关系,使故事更符合现代观众的审美节奏,短视频平台、戏曲直播等新媒体的兴起,也让“包公戏”唱段、片段得以更广泛传播,吸引了一批年轻戏迷,为这门古老艺术注入了新的活力。

相关问答FAQs

问题1:豫剧包公戏中的“黑脸”扮相有什么特殊含义?

解答:豫剧包公的“黑脸”扮相是角色性格与民间信仰的艺术化凝聚,黑色在传统文化中象征严肃、公正,代表“铁面无私”;额间的月牙纹则源于民间传说,寓意“日断阳,夜断阴”,赋予包拯超自然的洞察力,能明辨人鬼真伪,这种扮相既强化了包拯的威严形象,也寄托了百姓对“明镜高悬”的期待,成为戏曲脸谱中极具辨识度的经典造型。

问题2:现代豫剧在传承包公戏时,如何平衡传统与创新?

解答:现代豫剧传承包公戏遵循“守正创新”原则:“守正”即保留传统剧目的核心剧情、经典唱腔和表演程式,如《铡美案》中的“开铡”情节和“二八板”唱腔,确保艺术本真性;“创新”则体现在舞台呈现和剧本优化上,例如运用现代科技增强视觉效果,压缩冗长叙事以适应现代节奏,同时融入当代价值观(如强化性别平等意识),通过年轻演员培养、新媒体传播等方式,让包公戏既能扎根传统,又能贴近年轻观众,实现艺术生命的延续。