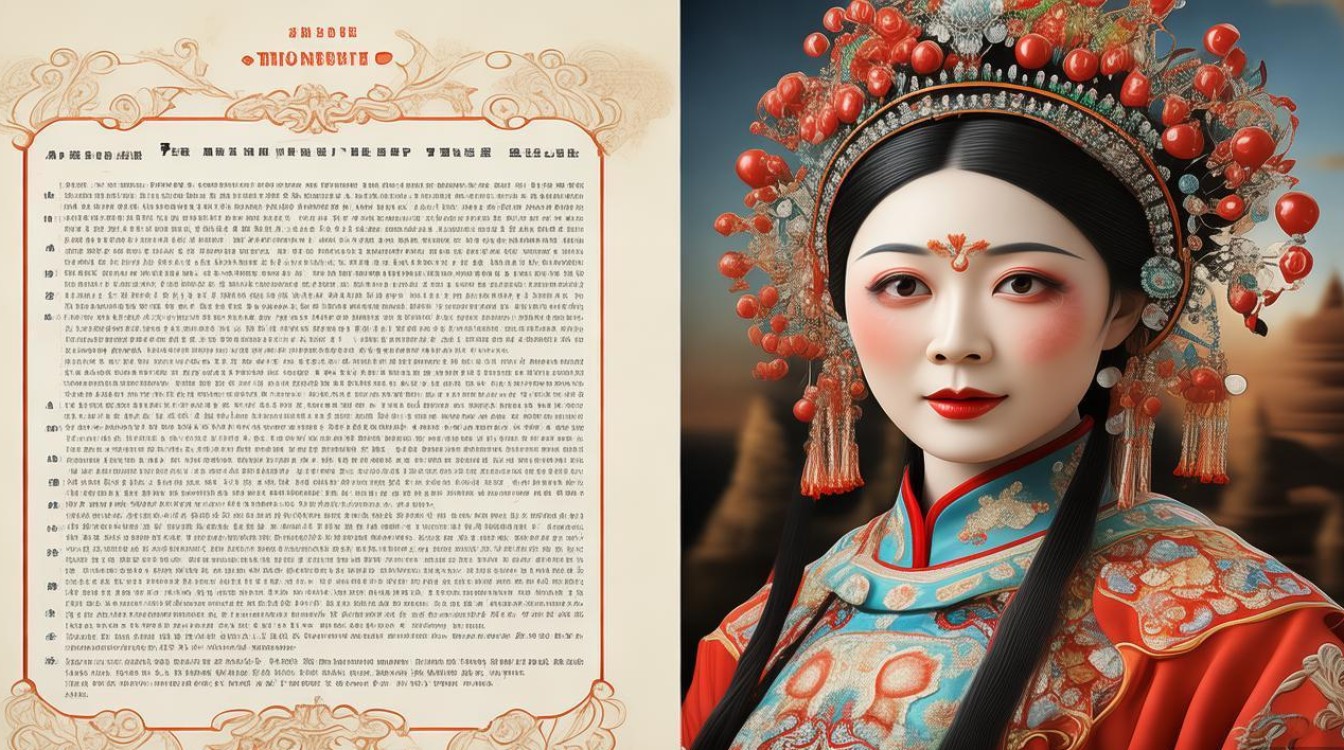

王清芬是豫剧领域一位极具代表性的表演艺术家,她的艺术生涯深深植根于中原大地,以精湛的唱腔、鲜活的表演和对豫剧艺术的执着探索,成为常派艺术的重要传承者与创新发展者,她将传统戏曲的韵味与现代审美需求相结合,塑造了一系列深入人心的舞台形象,为豫剧的传承与发展作出了不可磨灭的贡献。

王清芬于1943年出生在河南省温县的一个普通农家,自幼便对戏曲展现出浓厚兴趣,1956年,年仅13岁的她考入温县豫剧团,开始了系统学习戏曲的生涯,在剧团里,她从基本功练起,冬练三九、夏练三伏,唱念做打样样不落,凭借着过人的天赋和刻苦的努力,她很快在剧团中崭露头角,先后在《花木兰》《穆桂英挂帅》等传统剧目中担任重要角色,1960年,她有幸拜入豫剧大师常香玉门下,成为常派艺术的亲传弟子,这一拜,成为她艺术道路上的重要转折点,常香玉先生“戏比天大、艺无止境”的艺术理念深深影响了她,也让她对豫剧艺术的认知提升到了新的高度。

在常香玉的悉心指导下,王清芬不仅深入学习了常派艺术的核心要义——字正腔圆、刚柔并济、以情带声,更在继承的基础上融入自己对人物的理解和时代审美,她注重唱腔的情感表达,认为“唱戏唱的是情,没有情就没有戏”,因此在演绎角色时,她总是先深入分析人物内心,再通过声音、身段、眼神等将人物情感外化,做到“千人千面、不落俗套”,20世纪70年代末至80年代,是她艺术生涯的黄金时期,她主演的《大祭桩》《抬花轿》《三哭殿》等剧目,不仅成为豫剧舞台上的经典,更通过电影、电视等媒介传播到千家万户,让更多观众领略到豫剧艺术的魅力。

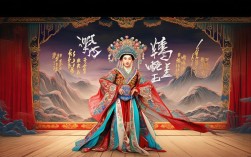

《抬花轿》是王清芬最具代表性的作品之一,她在剧中饰演的周凤莲,既有大家闺秀的端庄大方,又不失少女的活泼娇憨,尤其是“坐轿”一场戏,她通过细腻的身段、灵动的眼神和欢快的唱腔,将周凤莲出嫁时的喜悦、羞涩与期待演绎得淋漓尽致,成为豫剧舞台上难以超越的经典形象,而《大祭桩》中的黄桂英,则展现了她在悲情戏中的深厚功力,面对丈夫的“冤死”,她唱腔中的悲愤、委屈与坚定,字字泣血,句句含情,让观众无不为之动容,除了传统戏,王清芬还积极投身现代戏的创作,在《李双双》《朝阳沟》等剧目中,她将生活化的表演与戏曲程式相结合,塑造了一批贴近时代、贴近群众的鲜活形象,拓宽了豫剧现代戏的表现路径。

王清芬的艺术成就不仅体现在舞台上,更体现在她对豫剧人才培养的执着上,她深知“一花独放不是春”,先后收徒数十人,将自己的艺术经验和心得倾囊相授,她要求学生“先做人,后学戏”,不仅要学技艺,更要学品德;不仅要继承传统,更要勇于创新,在她的培养下,一批优秀的中青年豫剧演员脱颖而出,成为当今豫剧舞台的中坚力量,为豫剧艺术的传承注入了新的活力,她还积极参与豫剧的理论研究,撰写多篇艺术心得,对常派艺术的传承规律、豫剧唱腔的创新发展等问题进行了深入探讨,为后人留下了宝贵的艺术财富。

为了更清晰地展现王清芬的艺术生涯,以下是她艺术历程中的关键节点:

| 时间 | 重要事件/作品 | 艺术成就与意义 |

|---|---|---|

| 1956年 | 考入温县豫剧团 | 开始系统学习戏曲,奠定表演基础 |

| 1960年 | 拜师常香玉 | 成为常派艺术传人,艺术理念形成关键期 |

| 20世纪70年代 | 主演《大祭桩》《三哭殿》等 | 奠定个人艺术风格,在河南戏曲界崭露头角 |

| 1980年 | 主演《抬花轿》并拍摄电影版 | 塑造“周凤莲”经典形象,作品风靡全国 |

| 1988年 | 获得中国戏剧梅花奖 | 成为豫剧早期“梅花奖”得主,艺术成就获国家级认可 |

| 1990年代后 | 主演现代戏《李双双》,收徒传艺 | 拓展豫剧现代戏表现路径,投身人才培养 |

| 2023年 | 病逝,享年80岁 | 一生献身豫剧艺术,留下丰富遗产 |

王清芬的艺术人生,是豫剧从传统走向现代的一个生动缩影,她用一生的实践诠释了“传承不守旧,创新不离根”的艺术追求,不仅让常派艺术在她手中焕发出新的生机,更推动了豫剧艺术在新时代的传播与发展,她的名字,将永远与豫剧的经典剧目、鲜活形象和艺术精神紧密相连,成为戏曲界一座不朽的丰碑。

相关问答FAQs

问题1:王清芬老师的代表作品中,哪一部最能体现她的艺术特色?

解答:王清芬老师的代表作品中,《抬花轿》最能集中体现她的艺术特色,这部作品以喜剧为基调,她在剧中饰演的周凤莲,唱腔上融合了常派艺术的“刚健明亮”与河南地方戏曲的“俏丽活泼”,既有传统豫剧的韵味,又不失少女的灵动;表演上,她通过“坐轿”“出轿”等经典场次,将水袖功、扇子功等程式化动作与人物内心情感紧密结合,既展现了扎实的戏曲功底,又赋予了角色鲜活的生命力,尤其是“府门夸轿”一段,她用欢快的节奏、细腻的表情和夸张而不失真实的身段,将周凤莲出嫁前的喜悦与娇憨展现得淋漓尽致,成为豫剧喜剧表演的典范,也让她“豫剧第一花旦”的美誉深入人心。

问题2:作为常派艺术的传人,王清芬在传承中如何体现创新?

解答:王清芬在传承常派艺术的过程中,始终坚持“守正创新”的原则,她严格遵循常香玉先生“字正腔圆、声情并茂”的艺术要求,对常派经典唱段进行细致打磨,确保传统艺术的精髓不丢失;她又结合时代审美和人物塑造需求,对唱腔、表演进行适度创新,在《大祭桩》中,她在保留常派悲腔苍劲有力特点的基础上,融入了更多现代声乐的气息控制技巧,使唱腔更具层次感和感染力;在表演现代戏《李双双》时,她突破传统戏曲程式的束缚,将话剧式的生活化表演融入戏曲,让人物更加真实可信,她还积极探索豫剧与其他艺术形式的融合,如在《抬花轿》中借鉴了民间舞蹈的元素,丰富了舞台表现力,这些创新不仅没有削弱传统戏曲的魅力,反而让豫剧艺术更贴近当代观众,实现了“老戏新演”的艺术效果。