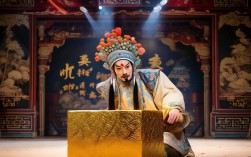

徐延昭是传统京剧《二进宫》中极具分量的忠臣形象,作为明代开国元勋徐达的后裔,他以镇国公、太师的身份成为宫廷斗争中守护江山的定海神针,这一人物集中体现了京剧艺术“以形传神”的塑造理念,通过身份象征、性格刻画与程式化表演,成为花脸行当“铜锤”一类的典范角色,其忠勇刚正的艺术形象跨越数百年仍鲜活于舞台。

从身份背景看,徐延昭出身将门世家,其祖徐达是朱元璋麾下第一功臣,“开国元勋”的家族烙印为他赋予了“忠义传家”的天然使命,剧中他官拜太师,执掌金锏,这不仅是权力的象征,更是先皇御赐“上打昏君、下斩谗臣”的尚方特权,暗喻他肩负着匡扶社稷、制约皇权的特殊责任,这种身份设定使徐延昭在剧情中成为连接君主与忠臣的纽带,既要维护李艳妃的太后尊严,又要警惕其父李良的专权野心,其处境恰如剧中唱词“龙国太待我好恩情,她命我保扶小储君”,忠孝两全的矛盾中更显人格张力。

在《二进宫》的核心剧情中,徐延昭的行动线围绕“二次进宫”展开:第一次进宫时,李良已以“辅政”之名独揽大权,隔绝内外,徐延昭察觉危机,联合兵部侍郎杨波闯宫劝谏,却遭李艳妃误解;第二次进宫,他搬出徐达画像,以“先祖灵前请罪”的悲怆打动太后,最终促成“杨波调兵保社稷”的联盟,这一过程中,他的性格通过“刚”与“柔”的层次展现:面对李良的专横,他怒目圆睁、拍案而起,以“金锏无情”的威慑震慑奸佞;面对李艳妃的犹豫,他又以“老臣肝脑涂地”的恳切动之以情,既有武将的雷霆之威,又有老臣的舐犊之心,尤其“自幼儿报皇恩教养成人”的经典唱段,将家族荣耀、君臣大义、个人忠愤熔于一炉,字字铿锵,声声含泪,成为展现人物内心世界的华彩段落。

艺术塑造上,徐延昭是京剧“唱念做打”综合运用的典范,作为铜锤花脸,他的唱腔以“二黄”为主,苍劲浑厚中透着悲壮,如“千岁爷进宫休慌张”一句,通过“脑后音”的运用表现人物的沉稳老练;“老徐家,开国元勋,功劳盖世,到如今,出了个不孝的后人”的拖腔,则融入悲愤与痛惜,声腔起伏间勾勒出忠臣的赤胆忠心,念白上,他多用韵白,字正腔圆,如“金锏虽小,上打昏君,下斩谄臣,打的是奸臣贼子!”的台词,通过重音强调与节奏变化,凸显人物的威严正义,表演中,标志性动作如“托髯”“甩袖”“跨步”,配合“大锣凤点头”的锣鼓点,既体现武将的挺拔身姿,又展现老臣的凝重气质;手持的铜锤不仅是道具,更是人物精神的外化——铜锤的“沉”对应其性格的“稳”,铜锤的“威”对应其立场的“刚”,一举一动间皆见人物风骨。

为更清晰展现徐延昭的艺术特征,可通过下表概括其核心要素:

| 类别 | 艺术效果 | |

|---|---|---|

| 身份象征 | 徐达后裔、镇国太师、执掌金锏 | 赋予“忠义传家”的使命,奠定匡扶社稷的人物基调 |

| 性格核心 | 刚正不阿、忠心耿耿、智勇双全 | 在忠君与护国的矛盾中展现立体人格,兼具武将威严与老臣恳切 |

| 经典唱段 | 《自幼儿报皇恩教养成人》《千岁爷进宫休慌张》 | 以二黄唱腔的苍劲悲怆,通过声腔起伏传达人物内心的忠愤与赤诚 |

| 道具与表演 | 铜锤(象征权力与忠勇)、托髯/甩袖等程式动作、大锣凤点头的锣鼓点 | 铜锤成为人物精神外化,程式动作与锣鼓点强化舞台张力,凸显人物的威严与坚定 |

| 剧情作用 | 二次进宫劝谏李艳妃,联合杨波挫败李良篡位阴谋 | 推动剧情转折,以“忠臣护国”的主题升华作品主旨 |

徐延昭的艺术价值,不仅在于其精湛的舞台呈现,更在于他承载了传统文化中“忠君爱国”的伦理观念,这一形象超越了简单的“忠臣模板”,通过性格的复杂性与表演的层次感,成为京剧舞台上“有血有肉”的典型人物,其“以铜锏镇奸邪,以忠心护江山”的精神内核,至今仍让观众在欣赏艺术的同时,感受到传统道德力量的震撼。

相关问答FAQs

Q1:徐延昭的铜锤在剧中有什么特殊象征意义?

A1:徐延昭的铜锤不仅是身份与权力的象征,更是其忠勇精神的物化体现,从历史背景看,铜锤是朱元璋赐予徐达的“尚方金锏”,代表“上打昏君、下斩谗臣”的特权,赋予他制约皇权的合法性;从人物塑造看,铜锤的“沉”对应其性格的沉稳,“威”对应其立场的坚定,如剧中他高举铜呵斥李良时,道具成为威慑奸佞的武器;从文化内涵看,铜锤象征“正义之权”,暗合传统文化中“以道制权”的理想,凸显徐延昭“虽千万人吾往矣”的忠勇气节。

Q2:《二进宫》中徐延昭的性格如何通过唱腔得以体现?

A2:徐延昭的唱腔以铜锤花脸的“二黄”为基础,通过音色、节奏、拖腔的变化展现性格层次,如“千岁爷进宫休慌张”一段,用“脑后音”唱出沉稳老练,体现其作为老臣的谋略;“自幼儿报皇恩教养成人”的“老徐家,开国元勋”拖腔,以高亢苍凉的声调融入家族荣光与个人忠愤,表现“忠义传家”的使命感;而当唱到“出宫来气得我浑身打战”时,又通过急促的节奏与沙哑的音色,传递出对奸佞的愤怒与对江山社稷的焦虑,整体唱腔“刚而不厉,悲而不伤”,完美诠释了人物外刚内柔、忠勇兼备的复杂性格。