越剧,发源于浙江嵊州,是中国第二大剧种,被誉为“中国歌剧”,它以柔美的唱腔、细腻的表演、诗化的意境,不仅成为江南文化的标志性符号,更承载着深厚的历史记忆、伦理观念与美学精神,在文化长河中书写着独特的意义,从江南水乡的田间小调到国家级非物质文化遗产,越剧的文化意义早已超越艺术本身,成为地域认同、伦理教化、情感共鸣与时代传承的重要载体。

地域文化的活态载体:江南风韵的“有声名片”

越剧的根深植于江南文化的沃土,19世纪中后期,浙江嵊州农民以“落地唱书”的形式,将当地的山歌、小调、俚语与佛曲、宣卷等民间艺术融合,形成了早期“小歌班”的雏形,嵊州地处四明山麓,剡溪穿城而过,山水的灵秀与吴侬软语的温润,潜移默化地塑造了越剧的艺术气质:唱腔婉转如流水,表演细腻如春雨,即便是最激烈的冲突,也带着江南式的含蓄与克制。

这种地域文化印记贯穿越剧发展始终,早期小歌班的剧目多取材于农村生活,如《卖婆记》《箍桶记》,用方言俚语讲述家长里短,堪称江南市井的“活态纪录片”;20世纪20年代,女子越剧兴起后,表演更强调“柔美”——水袖轻扬如烟雨,眉眼传情似柳絮,将江南女性的温婉、坚韧与灵秀刻画得淋漓尽致,可以说,越剧是江南风韵的“有声名片”,每一句唱腔、每一个身段,都藏着水乡的湿度、山峦的轮廓与岁月的沉淀。

| 越剧发展中的地域文化印记 | ||

|---|---|---|

| 时期 | 代表形式 | 地域文化元素 |

| 起源期(19世纪末) | 落地唱书 | 山歌小调、佛曲宣卷、嵊州方言 |

| 发展期(20世纪初) | 小歌班 | 农村生活题材、市井俚语、庙会演出文化 |

| 成熟期(20世纪30年代后) | 女子越剧 | 江南女性生活美学、水乡服饰意象、园林意境 |

传统伦理与时代精神的交汇:从“才子佳人”到“家国情怀”

越剧的剧目库是一部浓缩的伦理教科书,其文化意义更体现在对传统价值观的诠释与时代精神的回应上,早期越剧以“才子佳人戏”为主,如《梁山伯与祝英台》《西厢记》,通过爱情故事传递“反抗封建礼教”“追求自由婚姻”的进步思想,成为旧时代青年情感启蒙的“密码”。《梁祝》中“化蝶”的结局,虽带悲剧色彩,却暗含“生死相许”的忠贞与“超越礼教”的浪漫,至今仍是跨越时代的情感共鸣点。

随着时代变迁,越剧的题材不断拓展,始终与时代同频共振,抗日战争时期,越剧编演《抗金兵》《文天祥》,传递家国大义;新中国成立后,《祥林嫂》以鲁迅笔下的女性形象,揭露封建礼教对人的压迫,成为反思传统的经典;改革开放后,《五女拜寿》《陆文龙》等剧目,既重拾“孝道”“忠义”等传统美德,又融入现代家庭观念与民族精神;近年来,《枫叶如花》讲述革命先烈故事,《新龙门客栈》融合武侠与越剧元素,展现传统艺术对当代审美的包容与创新。

这种“传统伦理+时代精神”的双重属性,让越剧成为连接过去与现在的桥梁,它既不固守陈腐的教条,也不盲目追逐潮流,而是在坚守核心价值的同时,始终回应着不同时代人们对“真善美”的渴望。

艺术美学的独特表达:“写意”与“抒情”的诗化呈现

越剧的文化意义还体现在其独一无二的艺术美学上,它以“写意”为核心,将戏曲的程式化与生活的真实感完美融合,形成“以情带景、以景促情”的审美境界。

在唱腔上,越剧区别于京剧的“高亢激越”、豫剧的“粗犷豪放”,而是以“柔美抒情”著称。“四工调”明快活泼,“尺调”深沉婉转,“弦下调”悲凉激越,不同板式对应不同情绪,如《碧玉簪》“三盖衣”中,李秀英的委屈与隐忍通过“尺调”的慢板层层递进,字字含泪却又不失端庄,越剧的唱词也极具诗意,多用比兴手法,如《梁祝》“十八相送”中,“过了一山又一山,前行到了凤凰山”,以山水喻情,将离别的不舍藏在景语中。

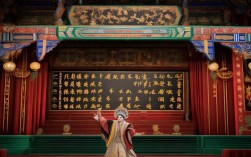

在表演上,越剧强调“以形传神”,虚拟化的程式动作是其特色:“行船”不必有船,演员摇动船桨,观众便见流水潺潺;“上楼”无需楼梯,抬手、提步间,楼梯的层次感自然浮现;“水袖功”更是情感的外化,喜时水袖轻扬,悲时水袖垂落,怒时水袖翻飞,一袖一世界,尽显东方美学的“留白”智慧。

与京剧等其他剧种相比,越剧的美学更显“生活化”与“女性化”,它不追求脸谱化的夸张,而是贴近日常生活的细节;不强调英雄的豪迈,而是聚焦普通人的情感,这种“柔美学”恰与江南文化的内敛细腻相呼应,成为中国戏曲美学中不可或缺的一脉。

| 越剧与其他剧种的艺术特征对比 | |||

|---|---|---|---|

| 剧种 | 唱腔风格 | 表演特点 | 文化内核 |

| 越剧 | 柔美婉转,抒情性强 | 虚拟化、生活化,重细节刻画 | 江南柔情,女性视角 |

| 京剧 | 高亢激越,程式化强 | 脸谱化、夸张,重功架 | 北方豪迈,忠义精神 |

| 豫剧 | 粗犷豪放,接地气 | 动作泼辣,重方言俚语 | 中原文化,市井气息 |

社会情感的共鸣与疗愈:从“戏里戏外”的情感联结

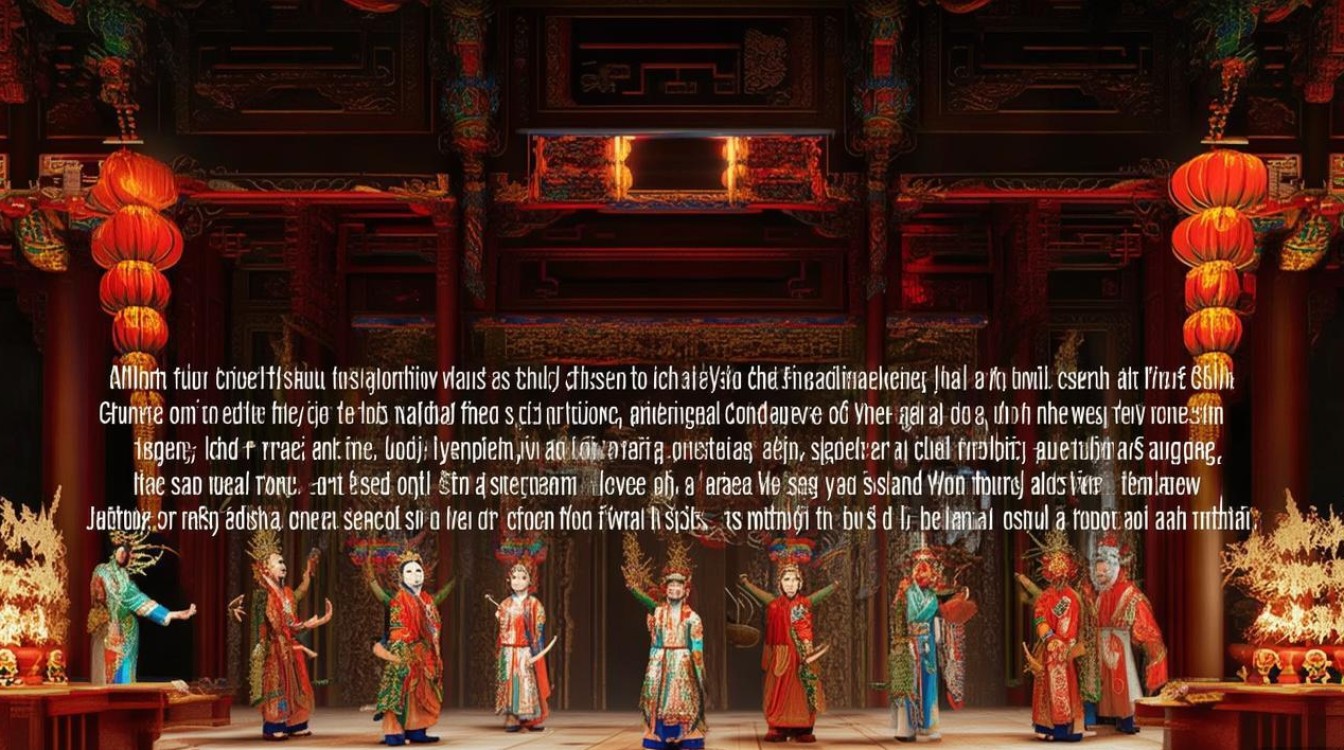

越剧的文化意义,更在于它超越了舞台,成为社会情感的“共鸣箱”与“疗愈场”,在江南地区,越剧曾是几代人的“集体记忆”,过去,乡镇的庙会、祠堂前搭台唱戏,村民们围坐一起,为《碧玉簪》的李秀英流泪,为《盘夫索夫》的玉堂叫好,这种“共享式观演”不仅是娱乐,更是社区情感的凝聚——戏里的悲欢离合,映照着戏外的生活百态;戏中的善恶有报,慰藉着普通人对公平正义的渴望。

对个体而言,越剧是情感的“避风港”,现代社会节奏快、压力大,而越剧的慢板、柔腔,如同一剂“心灵良药”,听一段《红楼梦》“天上掉下个林妹妹”,能让人暂时忘却焦虑;看一场《祥林嫂》,能在悲剧中反思生命的意义,尤其对中老年观众而言,越剧是青春的回响——年轻时听过的唱腔,如今成了陪伴晚年的“老朋友”;对年轻观众而言,越剧则是传统文化的“温柔入口”——它没有说教,只有故事;没有距离,只有共情。

这种“戏里戏外”的情感联结,让越剧成为社会情感的“粘合剂”,无论是家庭聚会时的哼唱,还是社区越剧社团的排练,越剧都在无形中传递着“共情”“包容”“坚韧”的价值观,构建起跨越代际的情感共同体。

当代传承与文化认同:从“非遗”到“青春符号”

进入21世纪,越剧面临着“老龄化”“边缘化”的挑战,但其文化意义并未消减,反而在创新中焕发新生,作为国家级非物质文化遗产,越剧的传承不仅是技艺的延续,更是文化认同的构建。

传统坚守让越剧的“根”扎得更深,从嵊州越剧艺术学校培养年轻演员,到各地越剧剧团复排经典剧目,再到“越剧进校园”活动让中小学生体验水袖功,这些举措让年轻一代有机会接触、了解并爱上越剧,创新突破让越剧的“枝”伸得更广,越剧电影《新龙门客栈》《梁祝》用电影语言重构经典,吸引年轻观众;短视频平台上,越剧演员陈丽君、李云霄通过“女小生”扮相与流行音乐改编,让“越剧圈粉百万”;沉浸式越剧《新龙门客栈》打破舞台边界,让观众走进戏中,成为“剧中人”。

这些创新并非对传统的背离,而是对越剧文化内核的当代诠释,当00后用说唱演绎越剧唱段,当越剧元素出现在国潮设计中,当外国观众通过越剧了解中国文化,越剧已不再局限于“江南小戏”,而成为中国文化“走出去”的重要符号,它让年轻一代在创新中找到文化认同,也让世界看到中国传统艺术的“青春活力”。

相关问答FAQs

Q1:为什么越剧被称为“中国歌剧”?

A:这一称誉源于越剧与西方歌剧的共通性,越剧以唱腔为核心,音乐与戏剧结合紧密,唱段旋律性强、抒情性浓,类似歌剧的“咏叹调”;越剧的叙事以“唱”为主,念白简洁,音乐推动剧情发展,结构上与歌剧的“音乐戏剧”形式相近;越剧善于通过音乐塑造人物情感,如《梁祝》的“哭坟”唱段,用高亢的弦下调将悲痛推向极致,这种“以声传情”的艺术手法,与歌剧的抒情性高度契合,更重要的是,越剧作为中国戏曲的代表,其艺术成就与影响力堪比西方歌剧,故被誉为“中国歌剧”。

Q2:现代年轻人如何通过越剧接触传统文化?

A:现代年轻人接触越剧的途径已从“剧场观演”拓展到多元场景:一是新媒体传播,短视频平台上,越剧演员的“反串”“混剪”片段(如女小生唱摇滚、越剧与流行歌曲改编)因形式新颖吸引大量年轻粉丝;二是跨界融合,越剧与动漫(如《李慧娘》动画版)、游戏(如《王者荣耀》越剧皮肤)、话剧(如越剧版《雷雨》)结合,以年轻人喜闻乐见的方式呈现传统艺术;三是沉浸式体验,“越剧+文旅”项目中,年轻人可参与“越剧妆造体验”“戏曲主题研学”,甚至登台表演,从“观众”变为“参与者”;四是校园普及,中小学开设越剧社团,高校开设戏曲选修课,让年轻人在学习唱腔、身段的过程中,自然感受传统文化的魅力,这些方式打破了越剧“老气”“过时”的刻板印象,让传统文化以更“潮”、更“活”的姿态走进年轻人的生活。