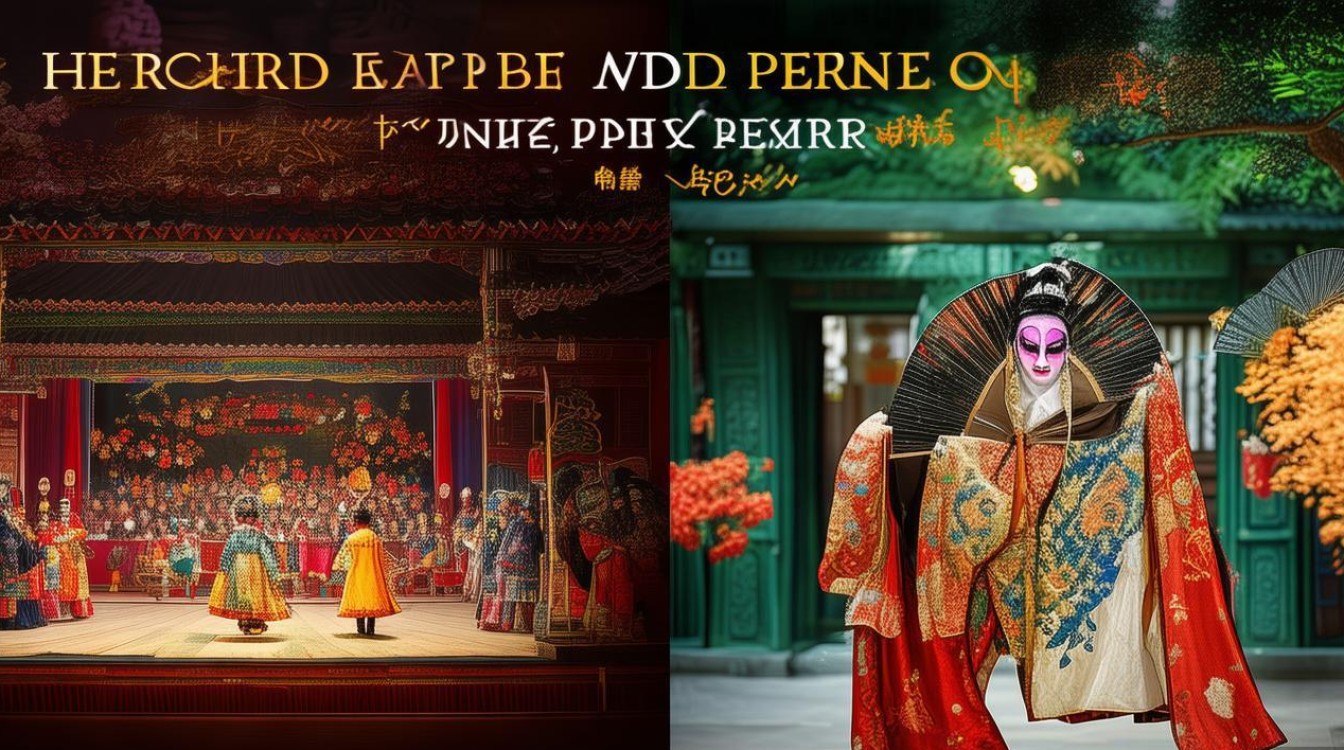

中国戏曲艺术历经数百年发展,形成了众多各具特色的地方剧种,豫剧与京剧便是其中的杰出代表,两者虽同属戏曲范畴,却因地域文化、历史背景的差异,孕育出截然不同的起源轨迹与艺术风貌,共同构成了中国戏曲文化的璀璨图景。

京剧的形成与清代中后期的社会文化变迁紧密相连,18世纪末,为庆祝乾隆帝八十寿辰,安徽的四大徽班——三庆班、四庆班、和春班、春台班(一说为三庆、四喜、和春、春台)应诏进京献艺,这一事件成为京剧诞生的关键契机,徽班以演唱徽调(二黄腔)为主,兼唱昆曲、吹腔、拨子等多种声腔,表演风格热烈奔放,文武兼备,初到北京时,徽班主要在茶园、戏楼为市民演出,为适应北京观众的审美需求,逐渐吸收了汉剧(湖北)的西皮腔、秦腔的梆子腔以及昆曲的唱念做打技巧,同时融入北京方言的吐字特点,形成了“徽汉合流”的艺术融合趋势,19世纪中叶,以程长庚、余三胜、张二奎为代表的“老生三鼎甲”出现,他们分别融合徽、汉、京三派风格,奠定了京剧的声腔与表演基础,程长庚以徽调为本,兼收汉调,唱腔浑厚苍劲,被誉为“徽班领袖”;余三胜将汉调的“花腔”融入徽调,唱腔婉转细腻;张二奎则结合北京京韵,唱腔刚劲有力,这一时期,京剧的行当划分(生、旦、净、丑)逐渐清晰,唱腔以西皮、二黄为主要板式,伴奏乐器以京胡、京二胡、月琴、三弦、锣鼓等为主,形成了“唱、念、做、打”并重的综合艺术体系,标志着京剧的正式成熟。

豫剧,又称“河南梆子”“河南高调”,是中原地区最具代表性的地方剧种,其起源可追溯至明末清初的河南开封、洛阳一带,豫剧的诞生与当地民间艺术密不可分,它是在汴梁地区的民间歌舞、小调(如【山坡羊】【耍孩儿】)的基础上,吸收了山陕梆子(山西、陕西的梆子戏)的声腔和表演形式,并融合河南方言的发音特点逐渐演变而成,早期的豫剧以农村草台班社为主要演出形式,剧目多取材于民间故事和历史传说,如《卷席筒》《花木兰》等,表演风格质朴粗犷,唱腔高亢激越,具有浓厚的生活气息,清代中后期,随着河南城镇经济的发展,豫剧逐渐从乡村走向城镇,在开封、郑州等地形成固定的演出场所,出现了“祥符调”“豫东调”“豫西调”“沙河调”等不同的地域流派,祥符调以开封为中心,唱腔婉转细腻,多用“上五音”;豫东调流行于商丘一带,唱腔高亢明亮,多用“下五音”;豫西调则流行于洛阳、开封西部,唱腔苍凉悲壮,拖腔较长;沙河调主要在漯河、周口一带,唱腔活泼明快,20世纪20年代后,豫剧进入快速发展期,常香玉、陈素真、崔兰田、阎立品、桑振君等名角的出现,推动了豫剧的革新与发展,常香玉创造的“常派”艺术,在豫东调、豫西调的基础上融合创新,形成了刚健明亮、深沉细腻的唱腔风格,其主演的《花木兰》《穆桂英挂帅》等剧目,不仅使豫剧的影响力扩展至全国,更通过“抗美援朝义演”等事件,赋予了戏曲艺术鲜明的时代精神。

| 剧种 | 起源时间 | 核心起源地 | 声腔基础 | 代表人物/流派 | 艺术特点 |

|---|---|---|---|---|---|

| 京剧 | 19世纪中叶(清代中期) | 北京 | 徽调(二黄)、汉调(西皮)、秦腔、昆曲 | 程长庚、余三胜、张二奎;“老生三鼎甲” | 唱腔以西皮二黄为主,行当齐全,表演程式化,兼具文武戏,语言以北京方言为基础 |

| 豫剧 | 明末清初 | 河南开封、洛阳 | 民间小调、山陕梆子 | 常香玉、陈素真;“祥符调”“豫东调”等流派 | 唱腔高亢激越,分地域流派,语言通俗,贴近生活,以“梆子”为节拍乐器,擅长表现民间故事 |

相关问答FAQs

Q1:豫剧和京剧的主要区别有哪些?

A1:两者在地域、声腔、语言和剧目风格上差异显著,地域上,京剧形成于北京,是全国性剧种;豫剧源于河南,是中原地方戏的代表,声腔上,京剧以西皮、二黄为核心,融合多种声腔;豫剧以梆子腔为基础,分祥符调、豫东调等流派,语言上,京剧以北京方言为基础,吐字讲究“字正腔圆”;豫剧则使用河南方言,更具乡土气息,剧目风格上,京剧擅长历史正剧和宫廷戏,表演程式严谨;豫剧多表现民间生活,风格质朴活泼,贴近大众。

Q2:豫剧为什么被称为“河南梆子”?

A2:“河南梆子”是豫剧的别称,得名于其伴奏中的核心乐器——梆子(又称“木梆”),梆子用硬木制成,通过敲击发出“咣咣”的节拍声,为唱腔和表演提供稳定的节奏基础,豫剧在形成过程中,吸收了山陕梆子的声腔和伴奏形式,河南地区又将这种以梆子为主要打击乐的戏曲形式称为“河南梆子”,随着剧种的发展,“豫剧”逐渐成为更正式的名称,但“河南梆子”这一别号仍因形象生动而被广泛使用。