《定军山》作为中国京剧艺术宝库中的经典剧目,以三国时期老将黄忠的传奇故事为核心,不仅展现了戏曲艺术的独特魅力,更塑造了一位“老当益壮、智勇双全”的英雄形象,自诞生以来,这部作品便以其跌宕的剧情、鲜明的人物和精湛的表演,成为京剧舞台上经久不衰的代表作,也成为观众了解三国文化、感受戏曲韵味的经典窗口。

故事取材于古典小说《三国演义》,主要围绕刘备集团与曹操集团争夺汉中之战展开,建安二十三年(公元218年),曹操派大将夏侯渊镇守汉中,刘备派黄忠、严颜等将攻打葭萌关,黄忠在法正的辅佐下,于定军山设计斩杀夏侯渊,为刘备夺取汉中立下赫赫战功。《三国志·蜀书·关张马黄赵传》中记载黄忠“常先登陷阵,勇毅冠三军”,而《三国演义》则通过“计夺天荡山”“智取定军山”等情节,将黄忠的形象进一步丰满,为戏曲创作提供了丰富的素材,全剧以“请战”“献计”“交锋”“斩渊”为主线展开:开篇时,张郃奉曹操之命攻打葭萌关,诸葛亮因老将黄忠未出战而心生顾虑,黄忠闻讯后主动请缨,立下“不斩夏侯渊,誓不回营”的军令状;法正献上“以逸待劳,诱敌深入”之计,先派兵佯败,将夏侯渊引入地形复杂的定军山,再利用地势优势设下埋伏;黄忠率军依计而行,先是诈败,待夏侯渊轻敌追击时,突然回马挥刀,经过一番激烈厮杀,最终将夏侯渊斩于马下,大获全胜,剧情节奏紧凑,冲突激烈,既展现了战争的惊心动魄,也凸显了黄忠的智勇与担当。

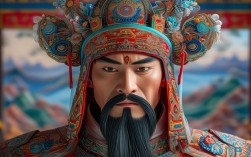

在戏曲舞台上,黄忠是“老生行当”中的“靠把老生”代表,这一行当要求演员兼具文老生的唱念功底与武老生的身段技巧,完美诠释了黄忠“老将出征,宝刀不老”的独特气质,其形象塑造主要体现在三个方面:一是性格刻画,黄忠虽年过六旬,却依然精神矍铄、斗志昂扬,既有老将的沉稳威严,又不失勇猛果敢;他深明大义,主动请战时展现的不仅是武勇,更是对蜀汉的忠诚;在胜利后不居功、不骄躁,更显大将风度,二是表演艺术,唱腔上以高亢激越的“西皮”声腔为主,如“头通鼓,战饭造;二通鼓,紧战袍;三通鼓,刀出鞘;四通鼓,把兵交”等唱段,节奏明快,气势磅礴,将战场的热烈气氛与黄忠的豪迈心情融为一体;念白苍劲有力,多用韵白,体现老将的威严与阅历;身段上,“趟马”“起霸”“舞刀”等程式化动作干净利落,通过“甩髯”“跨腿”“亮相”等细节,将老将的矫健身姿与英武气概展现得淋漓尽致,为更直观呈现其表演特征,可参考下表:

| 行当分类 | 扮相特征 | 唱腔特点 | 身段技巧 | 代表作品对比 |

|---|---|---|---|---|

| 靠把老生(黄忠) | 白髯口、白靠旗、软靠 | 西皮流水、快板,高亢激昂 | 趟马、起霸、舞大刀、跨腿亮相 | 《定军山》vs《阳平关》 |

《定军山》的艺术成就不仅在于人物塑造,更在于其对戏曲程式的巧妙运用与舞台效果的精妙营造,在舞台调度上,通过“一桌二椅”的传统布景,配合演员的表演,虚拟出战场、营帐等环境,如黄忠“上山”“下山”的趟马动作,通过步伐的快慢、身段的起伏,让观众感受到山路的崎岖与行军的急促,在武打设计上,与“武生”“武旦”的配合默契,如与夏侯渊的“马战”,通过“挡”“架”“劈”“砍”等招式的对打,既展现武打的激烈,又突出黄忠的“智取”——并非一味蛮力,而是抓住夏侯渊轻敌的弱点,以巧取胜,脸谱的运用也颇具特色,黄忠的脸谱以“老红脸”为主,象征其忠勇正直,与关公的“红脸”相呼应,但又在眉眼间增添沧桑感,体现其老将身份。

自清代同光年间京剧形成以来,《定军山》便成为老生行当的必修剧目,余叔岩、马连良、谭鑫培等京剧大师均对这部作品进行过精彩演绎,形成了各具流派特色的表演版本,余叔岩的表演以“唱念做打”的细腻严谨著称,其“斩渊”一场的“甩髯”“刀花”等动作被誉为“形神兼备”;马连良则在唱腔上融入“潇洒流畅”的风格,使黄忠的形象更具亲和力,1905年,中国第一部电影《定军山》便选取了其中的“请战”“舞刀”等片段,由京剧名伶谭鑫培主演,标志着戏曲与电影艺术的首次结合,也使《定军山》的影响力从舞台延伸到更广阔的领域,这部作品仍是京剧院校的教学剧目,年轻演员通过学习《定军山》,不仅传承了表演技艺,更体会到了中华优秀传统文化中“老骥伏枥,志在千里”的精神内涵。

FAQs:

问:为什么有人说《定军山》是京剧的开端?这种说法准确吗?

答:这种说法不准确,但源于一个重要的历史节点,京剧形成于清中期(约19世纪40年代),是在徽剧、汉剧、昆曲、梆子腔等剧种基础上融合而成的,其标志是“徽汉合流”,而《定军山》作为京剧传统剧目,是京剧形成后早期的重要作品,并非京剧的开端,之所以会产生这种误解,是因为1905年,北京丰泰照相馆拍摄了中国第一部电影《定军山》,记录了京剧名伶谭鑫培表演的“请战”“舞刀”“交锋”等片段,这部戏曲短片成为中国电影的起点,人们常将《定军山》与“中国电影的开端”相联系,误将其视为京剧的开端,实际上京剧的形成比《定军山》的拍摄早了半个多世纪。

问:戏曲中的黄忠与《三国志》记载的历史人物有何异同?

答:戏曲中的黄忠与《三国志》记载的历史人物既有联系,又有艺术加工上的差异,相同点在于:两者都肯定了黄忠的勇猛与战功,《三国志》中明确记载他“勇毅冠三军”,并在定军山之战中“渊众精甚,忠推锋必进,劝率士卒,金鼓振天,欢声动谷,一战斩渊,渊军大败”,与戏曲中“智取定军山”“斩杀夏侯渊”的核心情节一致;历史中黄忠“忠勇之名,著于当时”的特点,也在戏曲中通过其主动请战、不居功等情节得到了体现,不同点在于:戏曲为增强戏剧性,对人物形象进行了艺术化塑造,如增加了“法正献计”“黄忠立军令状”等情节,突出了其“智”的一面,而历史记载中黄忠的谋略多体现在实战中,戏曲则通过对话与计谋将其外化;戏曲中黄忠的年龄感通过“白髯口”“苍老念白”等舞台手段强化,而历史对其年龄的记载较为简略,仅通过“老当益壮”等描述体现;脸谱、唱腔等戏曲元素更是艺术创作的结果,与历史人物的真实形象无直接关联,但共同传递了“忠勇不老”的精神内核。