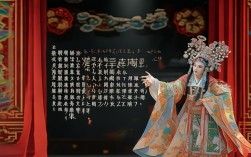

初看祥林嫂戏曲,便被那如泣如诉的唱腔攥住了心神,舞台上的她,从初到鲁镇的怯生生,到失去阿毛后的疯癫,再到临终前的枯槁,仿佛一把钝刀,在观众心上反复割磨,戏曲这门艺术,用唱念做打将祥林嫂的悲剧撕开给人看,那些水袖翻飞间的颤抖,眼神躲闪里的惶恐,以及反复念叨“我真傻”时的绝望,都让鲁迅笔下的人物活了过来,带着旧时代女性的血泪,撞进现代人的视野。

祥林嫂的悲剧,从来不是个人的不幸,而是整个封建礼教吃人的缩影,戏曲中,鲁镇的戏台背景始终是压抑的灰白色,唯有祥林嫂初嫁时的一抹红,成了她短暂生命中唯一的亮色,可这抹红很快就被命运撕碎——被婆家卖到贺家墼,再嫁时撞香炉的满头是血,丧子后在雪地里抱着空篮子发疯,戏曲用夸张的身段表现她的挣扎:被强按着拜天地时,她拼命后仰的脊梁;被鲁四老爷呵斥“败坏风俗”时,她蜷缩在门槛边的影子;最后在祝福的鞭炮声中,她倒地时枯瘦的手还伸向天空,仿佛要抓住什么,却又什么都抓不住,这些舞台语言,比任何台词都更有力地控诉着那个“吃人”的时代:女人是男人的附庸,是封建道德的祭品,稍有逾矩,便会被碾得粉碎。

戏曲中的祥林嫂,最让人心碎的莫过于她的“执念”,她反复讲述阿毛被狼叼走的故事,起初是痛彻心扉的哭诉,后来成了麻木的重复,再到最后成了空洞的呓语,戏曲用不同的唱腔处理这三个阶段:初时高亢尖锐,带着哭腔的颤抖;中期低沉沙哑,像被抽走了灵魂;后期只剩下气若游丝的干涩,仿佛连悲伤都已耗尽,这种变化,不仅是表演技巧的体现,更是对人物内心的精准刻画——当一个被压迫者连悲伤都被剥夺时,她的精神便已死亡,而鲁镇人的反应,则通过群演的冷漠眼神和交头接耳来表现:他们起初同情,后来厌烦,最后鄙夷,这冷漠的“看客”心态,与祥林嫂的悲剧形成了残酷的对比,让观众看到封建礼教如何异化人性,让善良变得麻木。

戏曲的舞台调度也藏着深意,祥林嫂每次出场,背景的鲁镇牌坊都像一座大山压着她;而她与柳妈、鲁四老爷的对手戏,总是一高一低的站位,象征着地位的悬殊和权力的压迫,尤其是最后“捐门槛”的情节,她跪在庙里,颤抖着将血汗钱递给道士,脸上却露出一丝“赎罪”后的虚妄希望,可当她以为自己终于能“干净”地参与祝福时,鲁四老爷一句“你放着罢”,再次将她打入深渊,戏曲在这里用一道无形的门槛,将她与鲁镇的喜庆彻底隔绝——这道门槛,是封建礼教为她划定的生死界限,她穷尽一生,也跨不过去。

看完这场戏,我久久无法平静,祥林嫂的悲剧,早已超越了时代,成为一面镜子,照见人性中的冷漠与偏见,戏曲用艺术的力量,让我们触摸到历史的温度,感受到那些被遗忘的痛苦,或许,这就是经典的意义:它让我们记住,有些苦难,不能被遗忘;有些抗争,永远值得被看见。

相关问答FAQs

Q1:戏曲中祥林嫂反复念叨“我真傻”,为何这一细节如此打动人心?

A:“我真傻”是祥林嫂悲剧的浓缩,三个字承载了她失去阿毛后的所有悔恨与绝望,戏曲中,这一台词在不同阶段有不同处理:初期是带着哭腔的质问,像是对命运的抗争;中期是麻木的重复,失去了情绪的起伏;后期成了无意识的呓语,连悲伤都显得空洞,这种变化,不仅展现了人物精神从崩溃到彻底毁灭的过程,更揭示了封建礼教对女性精神世界的绞杀——当一个人连表达痛苦的权利都被剥夺时,她的存在便只剩下躯壳,这种“执念”式的重复,让观众在反复的冲击中,深刻体会到那种深入骨髓的无力感,从而产生强烈的共情。

Q2:不同戏曲版本(如越剧、京剧)在塑造祥林嫂时,有哪些艺术表现上的差异?

A:越剧和京剧因艺术风格不同,对祥林嫂的塑造各有侧重,越剧以细腻柔美著称,唱腔婉转,更注重情感的内敛表达,在祥林嫂丧子后,越剧常用“清板”唱段,节奏缓慢,通过水袖的轻微颤抖和眼神的躲闪,表现她强忍悲痛的麻木;京剧则更注重程式化的表演,身段夸张,唱腔高亢,尤其在“捐门槛”和“被驱逐”的情节中,会用大幅度的甩袖、跪步和激昂的西皮唱腔,强化人物命运的悲壮感和反抗性,越剧的舞台布景更偏写意,多用灯光营造氛围;京剧则注重写实,鲁镇的牌坊、庙宇等道具更具体,通过视觉冲击强化封建礼教的压迫感,两种版本虽风格迥异,但都精准抓住了祥林嫂的悲剧内核,展现了戏曲艺术的多样性。