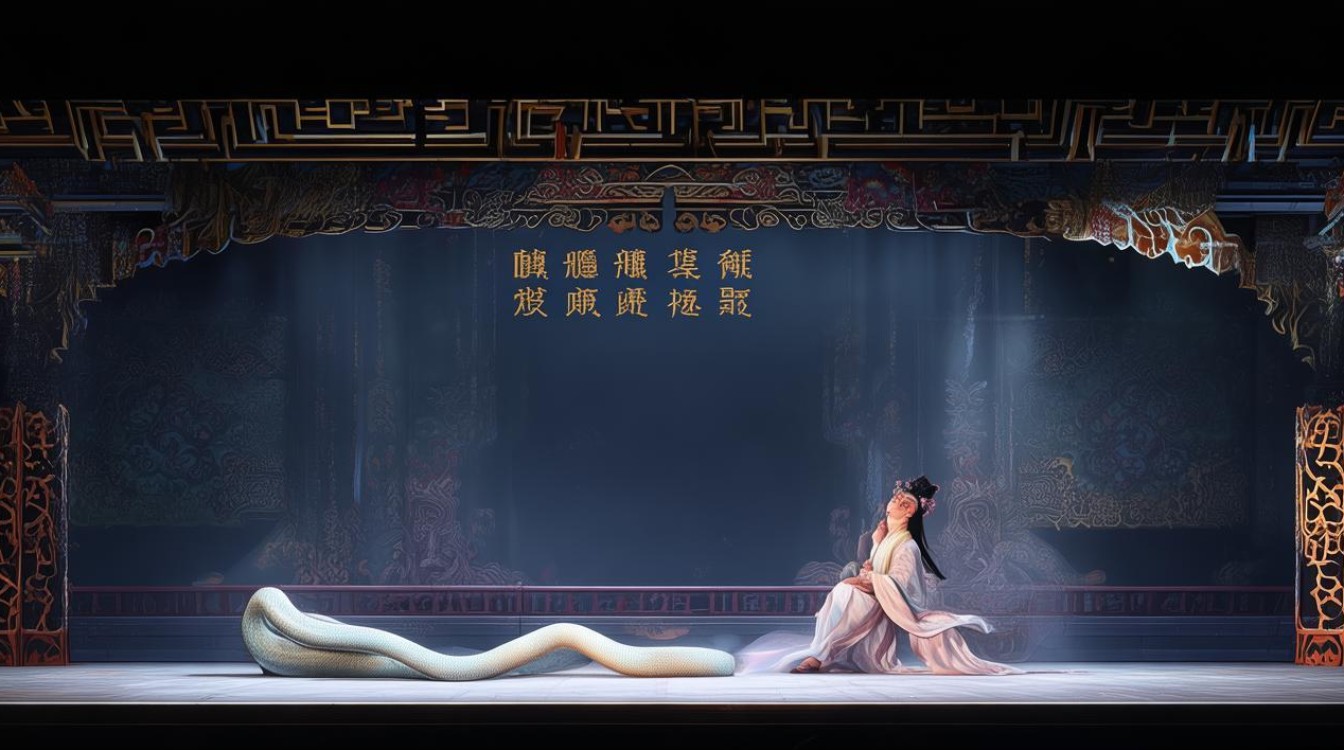

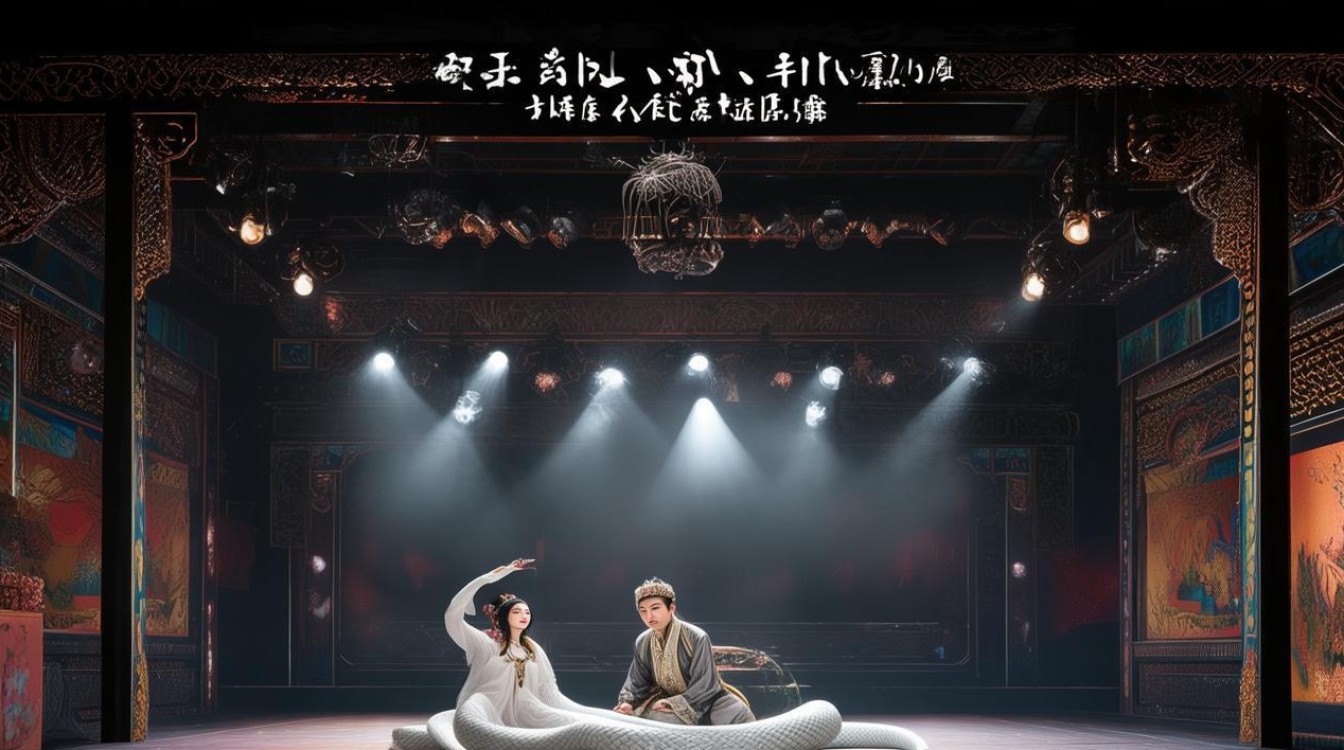

戏曲《白蛇传》的声音艺术,是中华戏曲美学的浓缩体现,它以唱腔为骨、念白为肉、伴奏为气、音效为神,共同编织出这段人蛇恋的悲欢传奇,在戏曲舞台上,声音不仅是叙事的工具,更是情感与灵魂的载体,让观众在“听戏”中触摸人物的温度,在“闻声”中感受故事的张力。

唱腔是《白蛇传》声音的灵魂,不同角色通过独特的唱腔塑造鲜明性格,白素贞作为核心人物,其唱腔融合了旦角的柔美与刚烈:在《游湖借伞》中,越剧的“弦下调”婉转缠绵,唱词“西湖山水还依旧”如流水般柔美,展现她对许仙的初动情愫;而在《水漫金山》里,京剧的“西皮流水”转为激昂高亢,“恨法海活拆散美满鸾凰”的唱腔如裂帛般撕裂,将她为爱抗争的决绝推向高潮,许仙的唱腔则以“生角”的温润为主,昆曲《断桥》中“小青妹且慢举龙泉宝剑”的“四平调”,唱得如泣如诉,既有对白素贞的愧疚,也有对命运的无奈,书生的痴情与软弱在声腔中尽显,小青的唱腔则充满“花旦”的灵动与锋芒,川剧《烧香》的高腔“呀——”一声拔地而起,尾音拖长如利刃出鞘,少女的泼辣与对白素贞的维护跃然“声”中,法海的唱腔则以“净角”的浑厚威严为底,梆子腔的“重锤锣鼓”伴随“妖孽哪里走”的念白,宗教的刻板与压迫感扑面而来。

念白是声音的筋骨,承担着叙事与对话的功能,戏曲念白分“韵白”与“散白”,前者讲究字正腔圆、节奏规整,后者更贴近口语、自然流畅。《白蛇传》中,白素贞的韵白如“官人哪——”三字,尾音轻扬,既有大家闺秀的雅致,又暗藏情意缱绻;许仙的散白则带书生的文气,如“娘子所言极是”,语速舒缓,透着对妻子的顺从与依赖,小青的念白多为短促有力的口语,“姐姐莫怕!”“待我与他理论!”快节奏的台词配合夸张的语气,将少女的急躁与仗义刻画入微,法海的韵白则充满说教意味,“佛法无边,妖孽难逃”,字字铿锵,如木鱼敲击,强化其卫道士的冷酷形象。

音乐伴奏是声音的血脉,文场与武场的配合推动剧情起伏,文场以弦乐为主,京胡的尖锐与二胡的柔韧交织,如《断桥》中,二胡的滑音模拟抽泣,与白素贞“断桥未断我心肠断”的唱腔相和,悲凉感浸透人心;武场则以打击乐为魂,《水漫金山》中,鼓点的密集如雨点落下,钹声的炸裂似惊雷滚滚,配合演员的武打动作,将水浪滔天、法海施法的紧张气氛推向极致,不同剧种的伴奏乐器各具特色:越剧的“琵琶”与“筝”营造江南水乡的婉约,川剧的“帮腔”则由后台齐唱,增强情感共鸣,如《金山寺》中“杀——杀——杀——”的帮腔,似群情激愤,又似命运悲鸣。

音效是声音的点睛之笔,以拟声手法强化场景真实感,戏曲舞台虽无实物布景,但通过声音却能“造景”:水袖翻飞时,绸缎摩擦的“沙沙”声如风拂湖面;法海挥动锡杖,金属碰撞的“叮当”声伴以木鱼“笃笃”声,凸显佛门的森严;雷峰塔倒塌时,用大锣的“轰隆”声叠加钹的“哗啦”声,象征封建压迫的崩塌,这些音效并非简单模仿,而是经过艺术提炼,与唱腔、伴奏融为一体,让观众在想象中“看见”场景,在“声”临其境中沉浸于故事。

不同剧种对《白蛇传》声音的演绎,更彰显地域文化的魅力,以下为部分剧种声音特色对比:

| 剧种 | 代表唱腔特点 | 伴奏乐器 | 经典唱段/念白示例 |

|---|---|---|---|

| 京剧 | 西皮、二黄,刚劲有力 | 京胡、月琴、板鼓 | 白素贞:“恨法海活拆散美满鸾凰” |

| 越剧 | 弦下调、四工调,婉转柔美 | 二胡、琵琶、筝 | 白素贞:“西湖山水还依旧” |

| 川剧 | 高腔帮腔,高亢激昂 | 锣、鼓、唢呐、帮腔 | 小青:“呀——妖道看打!” |

| 昆曲 | 水磨调,细腻缠绵 | 曲笛、三弦、琵琶 | 许仙:“小青妹且慢举龙泉宝剑” |

戏曲《白蛇传》的声音艺术,是“以声塑形、以声传情”的典范,它让白素贞的忠贞、许仙的痴情、小青的仗义、法海的刻板,通过声腔的起伏、念白的顿挫、伴奏的跌宕、音效的烘托,成为舞台上永不褪色的生命印记,让百年传说在“声”声中代代流传。

FAQs

Q1:戏曲《白蛇传》中,白素贞的唱腔为何能打动人心?

A1:白素贞的唱腔融合了旦角的柔美与刚烈,情感表达层次丰富,初遇许仙时,唱腔婉转如流水,展现柔情;水漫金山时,唱腔激昂如裂帛,凸显刚烈;断桥重逢时,唱腔悲戚如泣,传递绝望,这种“柔中带刚、刚中含悲”的声腔设计,精准契合她“人蛇殊途却为爱痴狂”的人物弧光,让观众在声腔的起伏中感受到她超越物种的深情与抗争,因而产生强烈共鸣。

Q2:不同剧种的《白蛇传》在声音处理上有何差异?

A2:不同剧种因音乐体系与地域文化的差异,声音风格各具特色,京剧以“西皮二黄”为核心,唱腔高亢激越,伴奏以京胡、板鼓为主,凸显北方戏曲的豪放;越剧多用“弦下调”,唱腔柔美婉转,二胡、琵琶伴奏营造江南水乡的细腻;川剧则以“高腔帮腔”为特色,后台齐唱与前台表演呼应,唱腔高亢,锣鼓伴奏热烈,巴蜀地域的泼辣感尽显,这些差异让《白蛇传》在不同剧种中呈现出多样的美学风貌。