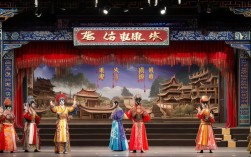

《焚香记》作为传统京剧的经典“负心戏”,取材于民间传说《王魁负桂英》,以北宋书生王魁与敫桂英的爱情悲剧为主线:敫桂英救落难王魁,赠金助其赶考,二人海神庙盟誓;王魁得中状元后,当朝宰相招为婿,竟派杀手灭口;敫桂英走投无路,于海神庙焚香泣诉,最终冤魂感天动地,雷殛王魁,全剧以“痴情女负心汉”的母题,通过跌宕起伏的情节、鲜明的人物塑造,传递出“善恶有报”的道德训诫,成为京剧舞台上经久不衰的经典,在京剧艺术长河中,与《焚香记》主题相近、情节结构相似、情感内核相通的剧目并不少见,它们共同构成了传统京剧对情感伦理的深刻探讨。

这些类似剧目多以“痴情-背叛-审判”为叙事主线,塑造了具有典型性的女性形象——她们或善良无私(敫桂英、金玉奴),或坚韧执着(秦香莲),或执念深重(崔氏),共同承载着传统社会对“情”与“义”的价值判断,而负心汉形象(王魁、莫稽、陈世美)则成为“忘恩负义”的符号,其悲剧结局既是剧情需要,更是民间道德观的投射,无论是海神庙的香火、开封府的铡刀,还是厉鬼的复仇,本质上都是“天道”与“公理”的象征,满足了观众对正义的朴素期待,在表演艺术上,这些剧目也各具特色:敫桂英的“焚香”唱段如泣如诉,青衣的“悲腔”将绝望与控诉演绎得淋漓尽致;《金玉奴》的“投江”一折,金玉奴的唱腔婉转中带刚烈,凸显其善良与刚毅;《铡美案》中包公的“铜锤花脸”唱腔威严肃穆,象征正义的不可违逆,这些经典唱段与程式化的表演(如水袖功、跪步等),共同将人物的情感内核与道德寓意具象化,使剧目既有艺术美感,又有思想深度。

以下通过表格对比几部与《焚香记》相似的京剧剧目:

| 剧目名称 | 核心情节 | 与《焚香记》相似点 | 不同点 |

|---|---|---|---|

| 《金玉奴》 | 莫稽贫时被金玉奴父女救活,得势后休妻并推落江中,金玉奴随父使莫稽认罪 | 痴情女(金玉奴)救助贫寒书生(莫稽),书生得势后负心,弱者最终通过第三方使负心汉受惩 | 救助者是父女共同,复仇方式是利用社会关系而非超自然力量 |

| 《铡美案》 | 陈世美考中状元后隐瞒已婚,秦香莲寻夫被拒,包公铡美案 | 痴情女(秦香莲)寻夫遭负心,公权力(包公)主持正义,负心汉被处死 | 冲突涉及政治身份(陈世美为驸马),审判者是人间官府 |

| 《李慧娘》 | 李慧娘被贾似道霸占,因帮裴生遭杀,死后化为厉鬼复仇 | 弱女子死后复仇,超自然力量介入伸冤 | 核心是政治冤屈而非情感背叛,复仇更具鬼神色彩 |

| 《痴梦》 | 朱买臣休妻后崔氏后悔,痴心妄想复婚,最终落疯癫 | 痴情女对负心汉的执念,悲剧源于幻灭 | 女方是主动休妻后的悔恨,情感单向性更强 |

这些剧目之所以能跨越时代流传至今,不仅因其曲折的故事,更因它们触及了人性中永恒的矛盾:欲望与良知、背叛与坚守、弱小与正义,在传统戏曲中,它们既是道德教化的载体,也是民间情感宣泄的出口——观众为痴情女的遭遇落泪,为负心汉的结局拍手,本质上是对“善有善报、恶有恶报”这一朴素价值观的认同,当舞台上的青衣甩出长长的水袖,花脸唱响铿锵的“净角”唱段,这些古老的情感与道德命题便在唱念做打中焕发生机,成为连接传统与现代的情感纽带。

相关问答FAQs

问题1:类似《焚香记》的京剧为何多以悲剧结局?

解答:这类剧目的悲剧结局根植于传统伦理观念的教化功能,在封建社会,“痴情”被视为女性美德,“负心”则是道德沦丧,悲剧结局是对负心汉的惩戒,也是对痴情女的悲悯,通过“恶有恶报、善有善报”的因果逻辑,强化“重情守义”的道德准则,悲剧更能引发观众的情感共鸣,使剧目具有更强的艺术感染力,让观众在悲悯与愤慨中完成对道德观念的认同。

问题2:当代京剧舞台如何改编类似《焚香记》的传统剧目?

解答:当代改编多在保留核心母题的基础上,融入现代视角,例如在人物塑造上,增加对负心汉心理动机的挖掘,避免脸谱化,如探讨王魁负心是否是封建科举制度的压迫;在情节处理上,淡化超自然元素(如海神告状),强化现实冲突,如通过法律手段或社会舆论伸冤;在舞台呈现上,结合灯光、多媒体等现代技术,增强视觉冲击力,如用投影展现“焚香”时的心理幻象,部分改编更侧重女性主体意识的觉醒,如让敫桂英从“被动受害者”变为“主动反抗者”,赋予传统剧目更符合当代价值观的内涵。