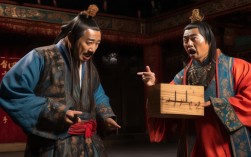

京剧《秦香莲》是中国传统戏曲中的经典悲剧作品,其故事以宋代为背景,通过秦香莲寻夫、告夫的曲折经历,深刻揭示了封建社会底层女性的苦难命运与人性善恶的激烈冲突。“安平”作为故事中一个重要的地理符号与情感纽带,不仅是秦香莲命运的起点,更是串联全剧矛盾与情感的关键节点。

故事背景与“安平”的象征意义

“安平”在剧中设定为秦香莲的家乡,一个位于偏远乡村的安宁小县,这里没有京城的繁华,却有着寻常百姓的质朴与温情,秦香莲与丈夫陈世美在安平成婚,育有一子一女,虽家境贫寒,却也相濡以沫,陈世美进京赶考后,安平的宁静被彻底打破——中状元的他被招为驸马,从此杳无音信,留下秦香莲在安平独自抚养子女、奉养公婆,三年后,公婆相继饿死,秦香莲无奈之下携儿女千里寻夫,“安平”便成了她告别安稳生活、踏入苦难深渊的起点。

从象征意义上看,“安平”与京城形成了鲜明对比:安平是“贫”的代名词,却藏着真情;京城是“贵”的象征,却充斥着虚伪与冷酷,秦香莲从安平出发,带着对丈夫的信任与对生活的期盼,最终却在京城遭遇背叛,这种从“安”到“平”(“平”亦有“被抛弃”的隐喻)的命运转折,强化了戏剧的悲剧张力。

主要角色与“安平”的情感联结

秦香莲:从安平走出的坚韧女性

秦香莲的形象与“安平”紧密相连,安平的贫苦塑造了她勤劳、善良、坚韧的品格:她独自耕田、纺织,孝敬公婆,抚养子女,用柔弱的肩膀撑起一个家,当生活陷入绝境时,她没有沉沦,而是选择带着儿女进京寻夫,这份勇气源于安平百姓朴素的“信义”观念——她相信丈夫不会忘记糟糠之妻,当她发现陈世美不仅不认妻儿,还派家将韩琪追杀时,安平赋予她的“坚韧”转化为对正义的执着,在开封府,她哭诉“安平三载苦,京城一念寒”,将家乡的苦难与京城的背叛对比,声声泪水中,既有对命运的控诉,也有对“安平式”真情的坚守。

陈世美:从安平书生到负心权贵的蜕变

陈世美曾是安平的贫寒书生,秦香莲的陪伴与支持是他进京赶考的动力,功成名就后,他贪图荣华,抛弃妻儿,甚至为了掩盖真相不惜杀人。“安平”是他过往的“污点”,也是他试图割断的记忆,当他面对秦香莲的哭诉时,虽有一丝动摇,但在公主与国丈的压力下,最终选择冷血拒绝,这种蜕变,既是个人的道德沦丧,也是封建科举制度下“读书人”阶层异化的缩影——安平的“平民身份”成为他向上攀爬的负担,唯有彻底抛弃,才能巩固权贵地位。

韩琪:安平式“义”的悲剧化身

家将韩琪虽是剧中配角,却与“安平”的“义”产生深刻共鸣,他本是陈世美的家臣,受命追杀秦香莲,却在得知真相后,因不忍“母子分离”的惨剧,选择自尽以放走秦香莲,临死前,他将刀交给秦香莲,说“求夫人将我尸骨埋在安平路上,让我死后能望见家乡”,这一情节将“安平”的“义”延伸至更广阔的道德层面——即使身为权贵爪牙,韩琪骨子里的“安平式”良知仍未泯灭,他的悲剧,正是对陈世美背叛“安平信义”的最有力控诉。

剧情发展与“安平”的串联作用

《秦香莲》的剧情以“安平”为起点,层层递进,推动矛盾激化:

| 剧情阶段 | 核心情节 | “安平”的作用 |

|---|---|---|

| 离别安平 | 陈世美进赶考,秦香莲留居安平 | 设定故事背景,展现秦香莲的“贤妻良母”形象,埋下“寻夫”的伏笔。 |

| 安平绝境 | 公婆饿死,秦香莲携儿女进京 | 强化悲剧开端,推动秦香莲踏上“寻夫”之路,体现“安平”的贫苦与生存艰难。 |

| 京城遇夫 | 陈世美不认妻,派韩琪追杀 | “安平”与京城的冲突爆发,秦香莲的“安平式”信任遭遇权贵的冷酷背叛。 |

| 开封告状 | 包拯铡陈世美,秦香莲沉冤得雪 | 秦香莲以“安平苦难”为证,寻求正义,“安平”成为封建司法体系下“民间正义”的象征。 |

通过这一结构,“安平”不仅是地理空间,更是情感与道德的坐标——秦香莲的每一次选择,都与“安平”赋予她的价值观紧密相连;而陈世美的每一次背叛,都是对“安平”所代表的“真情、信义”的践踏。

艺术特色与“安平”的文化内涵

京剧《秦香莲》的艺术魅力,很大程度上源于对“安平”这一意象的深度挖掘,在唱腔设计上,秦香莲的“二黄导板”“西皮流水”等板式,常融入安平地方民歌的元素,如“安平调”的婉转悲怆,既表现了她对家乡的思念,也强化了人物的悲剧色彩,在表演程式上,演员通过“携儿女跋涉”“跪地哭诉”等身段,将“从安平到京城”的艰辛具象化,让观众直观感受到“安平”与“京城”的空间距离与情感鸿沟。

从文化内涵看,“安平”代表了传统农业社会中“乡土中国”的伦理价值——重情义、轻荣华、守本分,秦香莲的形象,正是这一价值的化身;而陈世美的悲剧,则警示世人:背离乡土伦理,终将被时代唾弃,这种对“乡土”的眷恋与对“背叛”的批判,使《秦香莲》超越了时代局限,成为具有永恒价值的人性寓言。

相关问答FAQs

Q1:京剧《秦香莲》中,“安平”这一地名在故事中仅仅是一个背景设定,还是具有更深层的作用?

A1:“安平”绝非简单的背景设定,而是具有多重深层作用,它是秦香莲命运的起点与情感根基,她的品格、苦难与执着均源于安平的乡土文化;它与京城形成“贫民-权贵”的对比,强化了戏剧的冲突与悲剧性;它象征着传统社会的“信义”价值观,秦香莲对“安平式”真情的坚守,与陈世美对乡土伦理的背叛,构成了全剧的核心矛盾,可以说,“安平”是串联人物、情节与主题的关键符号。

Q2:秦香莲作为从“安平”走出的女性角色,她的形象体现了传统戏曲中怎样的女性特质?

A2:秦香莲的形象集中体现了传统戏曲中“贤德坚韧”的女性特质,她符合封建社会对“贤妻良母”的期待:在安平,她孝敬公婆、抚养子女,对丈夫不离不弃;她超越了“柔弱”的传统女性标签,面对丈夫背叛与生存绝境,展现出坚韧不屈的抗争精神——从携子寻夫到告状开封,她以平民女性的勇气挑战权贵,最终为家人讨回公道,这种“外柔内刚”的特质,使她成为中国戏曲史上最具代表性的悲剧女性形象之一。