豫剧《朝阳沟》作为中国现代戏曲的经典之作,自1958年由杨兰春编剧、河南豫剧院三团首演以来,便以其浓郁的生活气息、鲜活的人物形象和深刻的主题内涵,成为几代观众心中的“豫剧样板”,作为一部反映农村题材的现代戏,《朝阳沟》不仅打破了传统戏曲以帝王将相、才子佳人为主的叙事框架,更以全景式的舞台呈现,展现了20世纪50年代知识青年投身农村建设的时代浪潮,被誉为“一部用戏曲语言写就的农村生活史诗”。

故事围绕城市女青年银环与农村青年栓宝的爱情展开,银环高中毕业后,不顾母亲反对,毅然跟随恋人栓宝回到他的家乡——朝阳沟,决心在农村扎根奉献,面对陌生的农村环境、繁重的农活和母亲的阻拦,银环一度产生动摇,在栓宝娘的悉心教导、乡亲们的热情帮助以及自身思想的转变中,她逐渐克服了“娇小姐”的娇气,最终与朝阳沟的群众融为一体,成为新农村建设的一员,全剧通过银环从“城里人”到“朝阳沟人”的成长历程,生动诠释了知识分子与工农相结合的时代命题,也细腻描绘了农村的风土人情与劳动之美,充满了积极向上的生活力量。

《朝阳沟》的成功离不开其鲜活的人物塑造,剧中每个人物都带着泥土的芬芳,真实可感:银环从理想化到接地气的转变,展现了知识青年的成长阵痛;栓宝憨厚勤劳、朴实真诚,是农村新青年的典型代表;栓宝娘则集传统农村妇女的善良、勤劳与开明于一身,她的“掏心窝子话”成为全剧的情感高潮;银环妈从最初的反对到最终的认可,折射出时代观念的变迁,这些人物并非脸谱化的符号,而是有血有肉的个体,他们的矛盾、挣扎与坚守,让观众在共鸣中感受生活的温度。

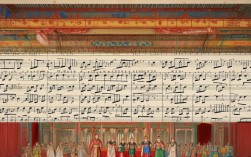

在艺术表现上,《朝阳沟》大胆创新,将豫剧的传统唱腔与现代生活语言巧妙融合,剧中的唱段如“祖国的大地鲜花开遍”“咱两个在学校整整三年”,既保留了豫剧高亢激昂、委婉细腻的声腔特点,又注入了通俗易懂、口语化的表达,贴近大众审美,表演上,演员们摒弃了传统戏曲程式化的动作,代之以贴近生活的形体语言,如锄地、挑水、纺线等劳动场景,通过写实的舞台调度,让观众仿佛置身于真实的朝阳沟田野间,这种“生活化戏曲”的探索,为现代戏的创作开辟了新路径。

作为一部“全场大戏”,《朝阳沟》的舞台呈现丰富而饱满,从开篇的城市街景到朝阳沟的田野梯田,从农家小院的温馨到劳动场面的热烈,通过布景、服装、道具的精心设计,构建了一个立体的农村生活空间,尤其是“上山”“犁地”等场景,通过群演的配合与演员的互动,展现了农村集体劳动的壮观景象,增强了戏剧的感染力,自首演以来,《朝阳沟》历经六十余年不衰,不仅在全国各地巡演,还被改编成电影、电视剧等多种艺术形式,其影响力早已超越戏曲界,成为反映时代精神的文化符号。

主要人物一览表

| 人物 | 身份 | 性格特点 | 经典唱段/情节 |

|---|---|---|---|

| 银环 | 城市女青年,高中毕业生 | 热情、单纯、从娇气到坚韧 | “咱两个在学校整整三年”“走一道岭来翻一架山” |

| 栓宝 | 朝阳沟青年,银环恋人 | 勤劳、朴实、坚定 | “祖国的大地鲜花开遍”“你是我的亲,我的爱” |

| 栓宝娘 | 栓宝母亲,农村妇女 | 善良、勤劳、开明 | “掏心窝子”劝银环留下 |

| 银环妈 | 银环母亲,城市居民 | 初期反对,后期支持 | 与银环的母女争执与和解 |

相关问答FAQs

Q1:《朝阳沟》为什么能成为豫剧现代戏的经典?

A1:《朝阳沟》的经典地位源于多方面因素:主题深刻,紧扣时代脉搏,真实反映了知识青年下乡的历史背景,展现了个人理想与时代需求的结合;人物鲜活,银环、栓宝等角色贴近生活,让观众产生强烈共鸣;艺术创新,将豫剧传统唱腔与现代生活语言融合,表演生活化,突破了传统戏曲的程式化局限;情感真挚,无论是爱情、亲情还是乡情,都充满烟火气,经得起时间考验,因而成为跨越时代的经典。

Q2:剧中银环的形象对当代青年有何启示?

A2:银环的形象对当代青年的启示主要体现在三个方面:一是勇于选择,她不顾母亲反对,主动投身农村建设,体现了青年人对理想的坚守和敢闯敢试的精神;二是扎根实践,从最初不适应农活到后来熟练劳动,她通过实践克服困难,说明成长需要脚踏实地;三是融入集体,在朝阳沟的大家庭中,她学会了与群众相处,懂得了个人价值与社会价值的统一,这对当代青年在新时代找准人生定位、实现自我价值具有借鉴意义。