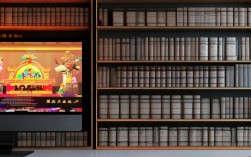

豫剧《穆桂英挂帅出征》作为传统戏曲经典,以北宋杨家将故事为背景,聚焦巾帼英雄穆桂英在国家危难之际挺身而出、挂帅出征的壮举,展现了忠义报国的家国情怀与女性力量的觉醒,成为豫剧“常派”艺术的代表性剧目之一,该剧通过跌宕起伏的剧情、鲜明的人物塑造与独特的豫剧艺术表现,穿越时空仍能引发观众共鸣。

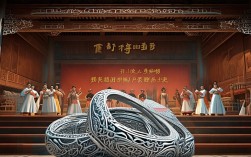

剧情从辽军大举入侵、边关告急展开,天波府杨家将虽屡立战功,却因朝廷奸佞当道,杨家男丁多已凋零,年过百岁的佘太君心系社稷,决心让杨家再出良将,此时早已隐居的穆桂英,因早年与杨宗保成婚后归顺大宋,却因杨家将的“血染沙场”心生顾虑,加之对子女的牵挂,不愿再涉战场,佘太君以“忠孝节义”相劝,更以帅印为凭,唤醒穆桂英的杨家将血脉,面对国家危难与家族荣辱,穆桂英最终摒弃前嫌,接过帅印,携子杨文广、杨金花等杨家女将,踏上抗辽征程,剧中“挂帅”一折尤为经典:穆桂英身着戎装,手持帅印,唱出“我不挂帅谁挂帅,我不领兵谁领兵”的豪迈誓言,将女性从“闺阁女子”到“三军统帅”的身份转变与心理挣扎展现得淋漓尽致,出征后,穆桂英凭借卓越的军事才能与杨家将的英勇,大破辽军,凯旋而归,既保住了大宋江山,也让杨家将的忠义精神再次熠熠生辉。

人物塑造上,穆桂英的形象立体丰满,她既有山寨之主的泼辣果敢(如早年“穆柯寨招亲”的情节),也有为人妻、为人母的柔情牵挂;既有对朝廷昏聩的不满,更有对家国大义的坚守,这种“刚柔并济”的性格,打破了传统戏曲中女性要么温婉顺从、要么刚猛单一的刻板印象,成为“巾帼英雄”的典范,佘太君则作为家族精神的核心,她的“老当益壮”与“深明大义”,不仅是穆桂英出山的推动者,更象征着杨家将“忠义传家”的精神传承,杨文广少年请缨、杨金花巾帼不让须眉的情节,也为故事增添了年轻一代的活力,暗示着忠义精神的生生不息。

豫剧艺术在该剧中的运用堪称典范,唱腔上,以豫剧“豫东调”的高亢激昂为主,融合“豫西调”的深沉委婉,穆桂英的唱段既有“辕门外三声炮如同雷震”的铿锵有力,也有“想当年桃花寨我称王称霸”的追忆悠长,通过声腔的起伏变化展现人物内心的波澜,表演程式上,穆桂英的“趟马”“打出手”等武戏动作,结合戏曲特有的“翎子功”“靠旗功”,将战场上的英姿飒爽与统帅的威严大气完美呈现;而“挂帅”时的“整冠”“束带”“亮相”等细节,则通过精准的身段设计,凸显人物从犹豫到坚定的心理转变,舞台美术上,大红的帅旗、威武的铠甲、苍凉的边关布景,与豫剧明快的节奏相得益彰,营造出既古朴又热烈的艺术氛围。

《穆桂英挂帅出征》的文化意义远超一部戏曲本身,它以艺术形式诠释了“天下兴亡,匹夫有责”的家国情怀,更重塑了女性在历史叙事中的角色——穆桂英不再是“红颜祸水”或“附庸男性”的符号,而是以独立身份担当重任的英雄,这种女性意识的觉醒,在封建时代具有超前性,该剧通过杨家将“一门忠烈”的故事,传递了中华民族“精忠报国”的核心价值观,成为连接历史与当下的精神纽带,至今,该剧仍是豫剧舞台上的常演剧目,不同时代的演员在传承中不断创新,让穆桂英的形象始终焕发着生命力。

穆桂英挂帅出征关键情节与心理变化表

| 情节阶段 | 心理状态 | 典型唱腔/动作 | 象征意义 |

|---|---|---|---|

| 佘太君请命 | 犹豫、顾虑 | “想杨家投宋主东征西战”唱段,眼神闪躲 | 个人情感与家国责任的冲突 |

| 接过帅印 | 坚定、觉醒 | “我不挂帅谁挂帅”高腔,双手高举帅印 | 女性担当的觉醒与身份确认 |

| 边关点将 | 威严、自信 | 趟马、亮相,靠旗随步伐摆动 | 统帅权威的树立与杨家精神的回归 |

| 大破辽军 | 豪迈、欣慰 | 战场锣鼓配合唱腔,挥剑斩将 | 忠义精神的胜利与家国得保 |

FAQs

豫剧《穆桂英挂帅》与其他剧种的“穆桂英挂帅”有何不同?

答:不同剧种的“穆桂英挂帅”各有侧重,京剧版更注重穆桂英的“身份挣扎”与“程式化表演”,如梅兰芳先生塑造的穆桂英突出“雍容大气”;豫剧版则强化了“乡土气息”与“唱腔爆发力”,常香玉先生以“豫东调”的刚直塑造了更具“草根英雄气”的穆桂英,且剧情更侧重“家庭伦理”与“家国情怀”的融合,如增加了佘太君“劝母”的细节,凸显家族精神的传承。

穆桂英的形象为何能成为经典?

答:穆桂英的经典性在于其“人性真实”与“精神高度”的统一,她并非完美英雄,而是有牵挂、有顾虑的普通人,这种“接地气”的形象让观众感到亲切;她最终超越个人情感、选择“为国出征”的抉择,又体现了“舍小家为大家”的崇高精神,豫剧独特的唱腔与表演艺术,将这一形象塑造得既有女性的柔情,又有统帅的英武,跨越时代仍能引发观众的共鸣与敬佩。