在旧中国的封建社会,权贵阶层凭借特权欺压百姓、抢夺民女的现象屡见不鲜,这一黑暗现实成为传统戏曲中重要的题材,戏曲作为民间艺术的重要载体,通过“抢民女”情节,深刻揭露了封建制度的腐朽、阶级压迫的残酷,同时也寄托了民众对公平正义的渴望和对女性命运的同情。

旧社会的“抢民女”并非虚构的艺术桥段,而是真实历史的艺术化呈现,封建统治者及地方豪强拥有“初夜权”或强买强卖女性的特权,尤其在明清至民国时期,官僚、地主、恶霸仗着权势,常常借“选美”“征婚”等名义,或直接闯入民宅抢夺民女,导致无数家庭妻离子散、家破人亡,这种社会矛盾在戏曲中被具象化为一个个经典的戏剧冲突,如《窦娥冤》中张驴儿父子威逼窦娥成婚,《秦香莲》中陈世美招为驸马后派韩琪追杀妻儿,《拉郎配》中皇帝强征民女选妃等,这些剧目虽情节各异,但核心都指向了“强权对弱者(尤其是女性)的肆意践踏”。

戏曲中的“抢民女”情节,通常以“恶霸垂涎—设计抢夺—民女反抗—家人求助—清官/侠义相助—恶霸受惩”的模式展开,既强化了戏剧张力,也反映了民众对“善恶有报”的朴素期待,京剧《铁弓缘》中,太原总镇石须陀之子石伦觊觎茶坊之女陈秀英,带家丁强抢,陈母反抗被打,陈秀英与匡忠定下“铁弓缘”,最终匡忠得中武状元,严惩石伦;地方戏《花为媒》中,五嫂为救被恶霸抢走的王俊卿之妹,巧用计谋揭露恶霸恶行,促成有情人终成眷属,这些剧目中,民女的反抗方式从直接对抗(如《窦娥冤》中窦娥的指天斥地)到智取(如《花为媒》中五嫂的周旋),既体现了女性在绝境中的坚韧,也展现了民间智慧对强权的挑战。

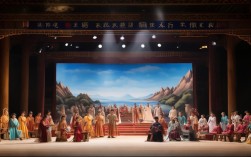

从艺术表现手法看,戏曲通过程式化的表演将“抢民女”的冲突推向高潮,恶霸登场时多采用“脸谱化”造型:面色如土、三角眼、吊梢眉,配合奸笑、捋髯等动作,凸显其阴险狡诈;民女被抢时,演员通过“甩袖”“跌扑”“跪爬”等身段,配合凄厉的唱腔(如梆子戏中的“苦腔”),将绝望、无助的情感具象化;而清官登场时,则多以“正大光明”的匾额、沉稳的锣鼓点为背景,通过“拍惊堂木”“提笔判案”等动作,象征正义的降临,这种“美与丑”“善与恶”的强烈对比,不仅让戏剧冲突更鲜明,也引导观众在情感共鸣中完成对封建伦理的批判。

值得注意的是,戏曲中的“抢民女”并非单纯展示苦难,更蕴含着民众对理想社会的向往,在现实中,被抢民女往往难逃悲惨结局,但戏曲中总会安排“清官”“侠客”“义士”等角色介入,最终让恶霸受到惩罚,受害者沉冤得雪,这种“大团圆”结局,本质是民众在无力改变现实时,通过艺术构建的“正义补偿”,既是对现实的无奈妥协,也是对封建制度的隐性反抗——它反复强调“恶有恶报”,实则是在呼吁“人人生而平等”的朴素伦理。

以下表格列举了几部经典戏曲中“抢民女”情节的核心要素:

| 剧目 | 恶霸/权贵角色 | 抢夺手段 | 民女反抗方式 | 结局 |

|---|---|---|---|---|

| 《窦娥冤》 | 张驴儿 | 威逼成婚,下毒陷害 | 指天斥地,临刑三誓 | 窦娥冤死,张驴儿被斩 |

| 《秦香莲》 | 陈世美 | 派韩琪追杀妻儿 | 携子上京告状 | 陈世美被铡,秦香莲得救 |

| 《铁弓缘》 | 石伦 | 带家丁强抢 | 与匡忠定下婚约 | 石伦被惩,匡忠与秀英成婚 |

| 《拉郎配》 | 皇帝 | 强征民女选妃 | 民间男子逃婚 | 皇帝被迫放弃选妃 |

这些戏曲之所以能穿越时空、流传至今,不仅在于其精湛的艺术形式,更在于它承载了旧社会底层民众的集体记忆,当观众看到民女被抢时的悲愤、反抗时的决绝、冤屈得雪时的欣慰,本质上是在替历史上无数受害者发声,在封建制度的铁壁上凿开一道“人性之光”的缝隙。

相关问答FAQs

Q1:旧社会戏曲中的“抢民女”情节是真实历史反映还是艺术夸张?

A1:两者皆有。“抢民女”是旧社会真实存在的黑暗现象,史料中不乏“豪强抢夺民女”“官府强征民女”的记载;戏曲在真实事件基础上进行了艺术加工,如“清官断案”“侠义相助”等情节,是民众对正义的想象和寄托,属于“源于生活,高于生活”的艺术创作。

Q2:为什么“抢民女”题材的戏曲能在民间长期流传?

A2:这类题材直面社会矛盾,反映了底层民众的生存困境,容易引发共鸣;戏曲通过“善恶对立”的简单叙事,满足了民众“惩恶扬善”的心理需求,具有强烈的道德教化意义;其程式化的表演(如哭腔、武打)和跌宕起伏的情节,符合传统戏曲的审美特征,因此能跨越地域和时代,持续为观众所喜爱。