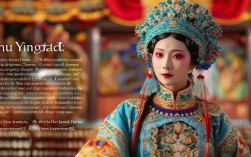

豫剧作为中国最大的地方剧种之一,发源于河南,以其高亢激越、朴实豪迈的唱腔风格和贴近生活的表演形式,深受中原地区乃至全国观众的喜爱,在豫剧的剧目宝库中,现代戏《焦裕禄》堪称一部具有里程碑意义的作品,它不仅生动再现了“县委书记的榜样”焦裕禄在兰考带领群众治理“三害”(风沙、内涝、盐碱)的感人事迹,更以戏曲艺术特有的魅力,让焦裕禄精神穿越时空,持续引发观众的共鸣与敬仰。

豫剧《焦裕禄》的创作背景与时代意义

20世纪60年代,焦裕禄在河南省兰考县担任县委书记期间,以“革命者要在困难面前逞英雄”的斗志,带领群众防风沙、治内涝、改盐碱,积劳成疾不幸病逝,年仅42岁,他的事迹经媒体报道后,在全国范围内掀起学习热潮,成为共产党人亲民爱民、艰苦奋斗、科学求实、迎难而上、无私奉献的精神象征。

豫剧作为河南的主流戏曲剧种,肩负着记录时代、弘扬正气的使命,1966年,豫剧工作者以焦裕禄的真实事迹为蓝本,创作了现代戏《焦裕禄》,该剧突破了传统戏曲才子佳人、帝王将相的题材局限,将镜头对准基层干部与人民群众,用戏曲语言讲述“人民公仆”的故事,开创了豫剧现代戏创作的新路径,在之后的几十年里,该剧历经多次复排与改编,1991年、2018年等版本尤为经典,既保留了原作的精神内核,又在音乐、舞美、表演上融入现代审美,让年轻观众也能感受到艺术的力量。

剧情梗概:一位县委书记的生命答卷

豫剧《焦裕禄》以时间为轴线,选取焦裕禄在兰考工作的最后一年为叙事核心,通过“赴任”“查风沙”“访贫苦”“带病战三害”“临终嘱托”等关键情节,立体塑造了一个有血有肉、有情有义的英雄形象。

赴任兰考,直面困境:1963年初春,焦裕禄到兰考上任时,展现在他面前的是一片满目疮痍的土地:黄沙漫天掩盖良田,内涝肆毁毁庄稼,盐碱地泛着白霜,群众食不果腹、背井离乡,面对县委部分干部的畏难情绪,焦裕禄坚定地说:“兰考是个灾区,但灾区有个好处,它能锻炼人的革命意志,培养人的革命品格!”他带领班子成员深入基层,立下“改变兰考面貌,不达目的,决不罢休”的誓言。

查风沙,心系百姓:为摸清“三害”底细,焦裕禄顶风冒沙,走遍全县120多个村庄,行程5000余里,在韩村调研时,他看到一位老人抱着孙子站在沙丘旁叹息,孩子因风沙沙眼失明,老人哽咽着说:“这辈子没见过好年景啊!”焦裕禄的心被刺痛,他握着老人的手说:“大爷,兰考的风沙一定能治好,咱们一起干!”他归纳出“贴膏药扎针”的治沙法(淤泥盖沙贴膏药,种草植树扎针),带领群众在沙地里种上泡桐、刺槐,为兰考后来的“泡桐之乡”埋下伏笔。

访贫苦,鱼水情深:焦裕禄始终把群众冷暖放在心上,他冒雪看望五保户老大娘,把救济粮送到病弱的群众手中,自己却穿着带补丁的衣服,全家常年靠粗粮度日,当妻子徐俊雅担心他身体,偷偷给他煮了鸡蛋,他却将鸡蛋送给生病的群众,说:“群众比我更需要营养。”在“火车站送灾民”一场戏中,他看到成群结队的群众逃荒,强忍泪水向群众承诺:“兰考的困难是暂时的,党和政府一定会带领大家渡过难关!”这一情节让无数观众潸然泪下。

带病战三害,鞠躬尽瘁:长期的超负荷工作让焦裕禄的肝病日益严重,他疼得厉害时,就用硬物顶住肝部,甚至把藤椅顶出一个大洞,但他仍坚持下乡,直到被强行送进医院,病床上,他心系兰考,叮嘱前来探望的同事:“把我埋在沙丘上,看着你们治好‘三害’……”1964年5月14日,焦裕禄病逝,年仅42岁,兰考群众自发为他送行,有人含泪喊出“焦书记,您回来啊!”这一场景成为豫剧舞台上的经典瞬间,也定格在人民心中。

艺术特色:传统戏曲与现代精神的融合

豫剧《焦裕禄》的成功,不仅在于题材的真实感人,更在于它将豫剧的传统艺术特色与现代戏的创作要求巧妙结合,实现了思想性与艺术性的统一。

唱腔设计:以情带声,声情并茂:豫剧的唱腔以梆子腔为基础,分豫东调(高亢明快)、豫西调(深沉浑厚)等流派。《焦裕禄》根据人物情感需要,灵活运用不同声腔:焦裕禄调研时的唱段采用豫东调,展现其迎难而上的斗志(如“纵是铁人也磨穿,不治服风沙心不甘”);与群众交流时则用豫西调,传递其朴实亲切的情感(如“百姓的苦楚记心间,焦裕禄与群众心相连”),经典唱段《百姓心中一座碑》,通过平缓深沉的旋律,将焦裕禄“心中装着全体人民,唯独没有他自己”的境界表现得淋漓尽致,成为豫剧传唱不衰的经典。

表演程式:虚实结合,形神兼备:传统戏曲的表演讲究“程式化”,而现代戏要求贴近生活。《焦裕禄》在表演上既有突破,又不失戏曲韵味:演员用“趟马”程式表现焦裕禄顶风沙行走的艰难,用“甩袖”“跺脚”等动作展现其内心的激愤;在“查风沙”一场中,通过旋转、跌扑等身段,配合风沙音效,让观众直观感受到环境的恶劣;而“病榻嘱托”时,则用细腻的眼神、颤抖的手部动作,刻画出人物生命垂危仍心系工作的状态,虚实相生的表演让英雄形象更加立体。

舞美与音乐:营造氛围,烘托主题:该剧舞美以写实与写意结合为主,背景用灰暗的色调表现兰考的贫困,随着治沙进展逐渐转为明快;风沙、暴雨等自然现象通过灯光、音效和多媒体技术呈现,增强了舞台的冲击力,音乐方面,在传统豫剧伴奏乐器板胡、二胡的基础上,加入交响乐元素,使唱腔更具感染力,如“泡桐花开”一场,用悠扬的弦乐配合泡桐树的舞台意象,象征焦裕禄播下的希望生根发芽。

社会影响与精神传承

自诞生以来,豫剧《焦裕禄》演出超千场,观众达数千万人次,先后获得“五个一工程”奖、文华大奖等国家级荣誉,并被改编成电影、电视剧、连环画等多种艺术形式,它不仅是一部优秀的戏曲作品,更是一堂生动的“党课”,让焦裕禄精神通过艺术形式深入人心。

2018年新版《焦裕禄》复排后,引发年轻观众热议,有观众说:“以前觉得‘英雄’离自己很远,看完《焦裕禄》,才知道英雄就在身边,他的精神就是‘担当’和‘奉献’。”在兰考,焦裕禄当年种下的泡桐树已长成“绿色银行”,泡桐加工产业带动群众致富,当地百姓说:“泡桐树是焦书记给我们留下的‘摇钱树’,更是‘精神树’。”

豫剧《焦裕禄》主要唱段赏析

| 唱段名称 | 唱腔特点 | 表达情感与主题 |

|---|---|---|

| 《纵是铁人也磨穿》 | 豫东调,高亢激越 | 焦裕禄面对风沙灾害,立下治理决心 |

| 《百姓心中一座碑》 | 豫西调,深沉厚重 | 焦裕禄对人民的赤子之心与无私奉献 |

| 《风沙啊你慢些走》 | 融入民歌元素,旋律悠扬 | 焦裕禄在风沙中调研,对群众的牵挂 |

相关问答FAQs

Q1:豫剧《焦裕禄》与其他剧种的焦裕禄题材剧目(如话剧、电影)相比,有哪些独特的戏曲特色?

A1:豫剧《焦裕禄》的独特性在于其鲜明的“戏曲化”表达,唱腔上充分运用豫剧梆子腔的高亢与深沉,通过不同流派的转换,精准传递人物情感,如用豫东调表现斗争意志,豫西调抒发内心柔情,这是话剧、电影等艺术形式无法替代的,表演上融入戏曲程式,如“趟马”“水袖功”等,将顶风沙、冒雨雪等场景艺术化呈现,既保留了戏曲的韵味,又增强了舞台感染力,豫剧作为地方剧种,语言上带有浓郁的中原特色,唱词和念白接地气,更贴近兰考群众的生活语境,让观众倍感亲切。

Q2:在当代社会,观看豫剧《焦裕禄》对青年观众有何现实意义?

A2:对当代青年观众而言,《焦裕禄》不仅是一部历史题材的戏曲,更是一面映照初心的镜子,它让青年人直观感受“焦裕禄精神”的内涵——不是抽象的口号,而是“心中装着人民”的情怀、“敢教日月换新天”的担当、“甘为孺子牛”的奉献,在物质生活丰富的今天,这种精神对于青年人树立正确的价值观、抵制浮躁风气具有重要意义,该剧展现了戏曲艺术与时代主题的结合能力,让青年人看到传统戏曲并非“老古董”,而是可以承载现实关怀、传递正能量的鲜活载体,有助于增强对中华优秀传统文化的认同感,焦裕禄“艰苦奋斗、科学求实”的工作方法,对青年人在学习、工作中面对困难、解决问题也有启发,激励他们以实干精神书写青春答卷。