京剧《白猿救母》是传统神话戏中的经典剧目,以“孝道”为核心,融合了武打、唱腔与奇幻元素,展现了子女不畏艰险拯救至亲的感人故事,剧情多取材于民间传说,经过京剧艺术的提炼与加工,成为兼具思想性与观赏性的保留剧目。

故事起源于天界仙子与凡人的情缘,相传王母驾前的侍女“瑶姬”因思凡下界,与书生李彦贵相恋,结为夫妻,后瑶姬被天庭发现,强行召回并贬下凡间,受困于黑风洞中,洞主黑风怪觊觎其美貌,将其软禁,二人所生之子“白猿”(由灵猴转世),自幼聪慧过人,得知母亲遭难后,决心拜师学艺,历经磨难练就一身武艺,最终闯入黑风洞,大战黑风怪,成功救出母亲,一家得以团圆,剧中,白猿的形象既有灵猴的敏捷机敏,又有人子的赤诚孝心,其“救母”的过程不仅是武力的较量,更是意志与信念的考验。

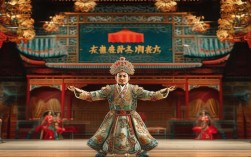

作为京剧传统戏,《白猿救母》在艺术表现上充分体现了京剧“唱、念、做、打”的综合性,剧中行当分工明确,白猿由武生应工,要求演员兼具扎实的唱功与高强的武技,既要展现猿猴的“形”(如缩肩、挠腮、跳跃等身段),又要传递人物的“神”(如救母时的急切、与妖魔对战时的勇猛);母亲瑶姬多由青衣扮演,唱腔以【二黄】、【西皮】为主,通过婉转悲怆的唱段抒发思念、绝望与获救后的喜悦,如被困时所唱“叹红颜遭劫数身陷罗网”,字字泣血,催人泪下;反派黑风怪则由净角担当,勾蓝脸、挂黑髯,嗓音洪亮,动作粗犷,凸显其凶狠残暴的性格,武打设计是该剧的亮点,白猿与黑风怪的“对刀”“抢背”“鹞子翻身”等高难度动作,配合锣鼓经的节奏,紧张激烈,极具舞台冲击力,剧中还融入了神话元素,如白猿的“金箍棒”“隐身术”等,通过虚实结合的舞台表现,营造出奇幻的视觉效果。

《白猿救母》的主题思想深刻,集中体现了中国传统“孝文化”,白猿为救母亲,不畏艰险、刻苦学艺,其行为不仅是对“孝道”的践行,更是对亲情的珍视,剧中,母亲的遭遇引发观众同情,而白猿的勇猛与孝顺则传递了“邪不胜正”“善恶有报”的价值观,这种以家庭伦理为核心的故事,贴近大众情感,具有强烈的感染力,也让京剧艺术在娱乐之外,承担了教化功能。

| 角色 | 行当 | 扮相特点 | 唱腔与表演特色 |

|---|---|---|---|

| 白猿 | 武生 | 白脸、猴形脸谱,穿短打衣靠 | 唱腔高亢,身段敏捷,擅武打特技 |

| 瑶姬 | 青衣 | 素衣水袖,头戴凤钗 | 唱腔婉转,以【二黄慢板】抒发情感 |

| 黑风怪 | 净角 | 蓝脸、獠牙,披黑氅 | 嗓音粗犷,动作夸张,凸显凶狠 |

| 李彦贵 | 老生 | 黑髯口,穿褶子 | 唱腔苍劲,表现书生的文弱与忧思 |

相关问答FAQs

Q1:《白猿救母》中白猿的形象有何文化内涵?

A1:白猿形象融合了“灵猴崇拜”与“孝道文化”的双重内涵,在中国传统文化中,猿猴被视为灵兽,象征智慧与敏捷;而白猿“救母”的行为,则直接呼应了“百善孝为先”的伦理观念,这一形象既是神话想象的产物,也是民间对“孝”的具象化表达——通过子女的勇敢与担当,传递出亲情的力量与伦理的永恒。

Q2:京剧《白猿救母》的武戏表演有哪些经典技巧?

A2:该剧武戏以“猴戏”为核心技巧,演员需通过“形、神、劲、功”展现猿猴特性,经典技巧包括:“高台翻跳”(如从桌案翻下落地)、“抢背”(跌扑动作,表现与妖魔搏斗时的狼勇)、“耍棍花”(金箍棒的快速旋转与抛接)、“窜桌椅”(在桌椅间跳跃穿梭,展现敏捷身手),眼神的运用尤为关键,需通过“瞪、眨、转”等细节,传达白猿的机警、急切与勇猛,做到“形神合一”。