《天仙配》作为中国戏曲经典剧目,尤以黄梅戏版本最为深入人心,其“全场”演出不仅是艺术形式的完整呈现,更是对民间传说、人性光辉与时代精神的立体诠释,整部剧以“董永遇仙”为核心,通过七仙女与董永的爱情悲剧,折射出封建礼教下的自由追求与人性觉醒,其艺术魅力跨越时空,至今仍为观众所传唱。

从剧情脉络看,“全场”《天仙配》以线性叙事铺展,起承转合间张力十足,开篇“路遇”一场,董永卖身葬父的孝举感动路过的七仙女,她心生爱慕,槐树为媒结为夫妻,此情节既交代了人物背景,又奠定了“仙凡相恋”的戏剧冲突基础,随后“织锦”一场成为全剧高潮,七仙女为帮董永偿债,向王母借来天机织锦,一夜织就十匹云锦,展现了超凡能力与对爱情的执着,天规”如铁,王母震怒,命天将下凡捉拿七仙女,“分别”一场中,夫妻诀别,七仙女留下“来世再会”的誓言,留下无尽悲怆,全剧从相遇、相守到分离,情节跌宕却不突兀,既有民间故事的质朴,又有戏曲艺术的升华。

人物塑造是《天仙配》全场演出的灵魂所在,七仙女作为核心角色,突破了传统神话中“仙女”的疏离感,被赋予了鲜活的血肉,她对爱情的主动追求(“槐树开口我要嫁”)、对凡间生活的向往(“我愿与你夫妻恩爱配百年”),以及对封建秩序的无声反抗(“难道天条定得偏”),使其成为古代文学中极具反叛精神的女性形象,董永则塑造了传统文人的善良与质朴,从“卖身葬父”的无奈,到与七仙女相处的温暖,再到被迫分离的隐忍,其人物弧光清晰可见,槐树精的仗义执言、土地神的诙谐幽默,以及王母的威严冷酷,共同构建了丰满的戏剧世界,每个角色都承载着不同的象征意义,推动着情节发展。

音乐与唱腔是黄梅戏《天仙配》全场演出的“筋骨”,黄梅戏以“通俗易懂、抒情性强”著称,《天仙配》的唱段更是将这一特点发挥到极致,经典唱段《夫妻双双把家还》采用“彩腔”与“阴司腔”结合,旋律婉转悠扬,“从今再不受那奴役苦,夫妻双双把家还”的唱词,既表达了挣脱束缚的喜悦,也暗含对现实的无奈,成为几代人的共同记忆。《路遇》中的“树上的鸟儿成双对”,则以欢快的节奏展现初遇的甜蜜,与后期的悲凉形成强烈对比,全场演出中,唱腔设计严格遵循人物情感变化:七仙女下凡时的轻盈、织锦时的急切、分别时的凄楚,通过“平词”“花腔”等不同板式的转换,让音乐成为叙事的重要载体,观众在“听戏”的同时,更在“品情”。

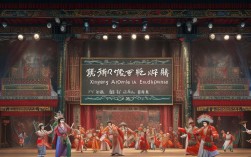

舞台美术与表演程式则为全场演出注入了视觉冲击力,传统戏曲讲究“虚实结合”,《天仙配》的舞台设计尤为典型:一桌二椅即可构建凡间场景,而通过灯光、纱幕的运用,又能营造出天庭的缥缈(如“织锦”时的流光溢彩)与凡间的质朴(如董永家中的粗布陋室),服装设计上,七仙女的“云肩”“水袖”既体现仙气,又通过色彩变化(下凡时的粉蓝、离别时的素白)暗示命运转折;董永的粗布短衫则凸显其平民身份,表演程式中,七仙女的水袖功(如“分别”时的甩袖、掩面)细腻传达情感,董永的台步(如“卖身”时的蹒跚)则刻画出生活重压下的疲惫,这些元素共同构成了“唱念做打”的完整艺术体系,让观众在视觉与听觉的双重享受中沉浸于剧情。

从文化内涵看,《天仙配》全场演出承载着深厚的民间智慧与人文关怀,它既是对“孝道”的传统颂扬(董永卖身葬父),又暗含对“自由”的向往(七仙女反抗天条);既展现了劳动人民的朴素情感(夫妻恩爱、相濡以沫),也揭示了封建秩序的冷酷无情(天规无情、仙凡殊途),这种“情”与“理”的冲突,使得《天仙配》超越了简单的爱情故事,成为对人性解放的早期思考,其“仙凡相恋”的母题,更与后世《白蛇传》《牛郎织女》等作品一脉相承,共同构建了中国民间传说的浪漫主义谱系。

《天仙配》的全场演出仍活跃在戏曲舞台,并通过影视、短视频等媒介走进大众视野,其经典唱段被不断传唱,人物形象深入人心,不仅证明了传统艺术的永恒魅力,更启示我们:真正的经典,总能以“情”动人,以“真”感人,在时代变迁中焕发新的生机。

相关问答FAQs

Q:《天仙配》为何能成为黄梅戏的代表作,其艺术特色有哪些?

A:《天仙配》能成为黄梅戏代表作,首先在于其剧本取材于民间传说,故事通俗易懂又情感浓烈,契合黄梅戏“草根性”的特质,音乐唱腔上,它将黄梅戏的“平词”“彩腔”等传统板式与创新旋律结合,创造出《夫妻双双把家还》等经典唱段,旋律优美且易于传唱,表演上融合了黄梅戏载歌载舞的特点,七仙女的水袖功、董永的朴实台步等,既展现戏曲程式美,又强化人物情感,其“仙凡相恋”的主题突破了时代局限,既有对爱情的歌颂,又有对封建礼教的反思,具有深刻的人文内涵,使其艺术价值超越时代,成为经典。

Q:《天仙配》中“槐树”这一角色有何象征意义?

A:槐树在《天仙配》中不仅是情节推动者(槐树开口为媒),更承载着丰富的象征意义,它是“自由爱情”的见证者与支持者,槐树精主动为七仙女与董永牵线,体现了民间对自主婚恋的向往,与天庭的“天规”形成对立,槐树象征着“自然力量”与“民间智慧”,在封建秩序的压迫下,它以“树开口”的超现实情节,赋予凡人反抗权威的“合法性”,体现了民间“天人合一”的哲学观,槐树的“古老”与“坚韧”,也暗示了传统民间文化的生命力,成为连接“仙”与“凡”、“情”与“理”的桥梁,强化了剧作的浪漫主义色彩。