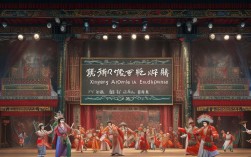

花木兰戏曲作为中国传统文化中的经典题材,承载着家国情怀与女性力量的双重象征,而豫剧大师常香玉的演绎,则让这一形象在舞台上焕发出永恒的艺术光芒,常香玉与《花木兰》的渊源,不仅是一次成功的艺术创作,更是一场跨越时代的精神对话,其背后凝聚着常派艺术的精髓与一位艺术家的家国担当。

20世纪50年代初,新中国成立初期百废待兴,社会对积极向上、弘扬民族精神的艺术作品需求迫切,常香玉在此时将目光投向了花木兰这一经典人物,她并非简单复刻传统戏曲中的花木兰形象,而是结合时代语境,对剧本、唱腔、表演进行全面革新,传统戏曲中的花木兰多侧重“替父从军”的孝道,而常香玉改编的《花木兰》则强化了“保家卫国”的家国情怀与“谁说女子不如男”的女性觉醒意识,使人物形象更具现代性与感染力,在改编过程中,她深入研读史料,走访民间艺人,将豫剧的“豫东调”与“豫西调”巧妙融合,创造出刚柔并济、气势恢宏的“常派”唱腔,为花木兰这一角色注入了灵魂。

常香玉对花木兰的塑造,堪称“声情并茂、形神兼备”的典范,在唱腔设计上,她根据人物不同阶段的心境变化,灵活运用不同的声腔技巧:花木兰初登场时,以清亮明快的“豫东调”表现少女的天真与对军旅生活的向往;在军营中,则以高亢激越的“豫西调”展现其英姿飒爽、杀敌报国的决绝;特别是在《刘大哥讲话理太偏》等经典唱段中,她通过流畅的旋律、精准的节奏,将花木兰对性别偏见的驳斥、对男女平等的呐喊演绎得淋漓尽致,成为几代中国人的集体记忆,在表演上,她突破传统旦角的程式化动作,融入武生的身段与力度,无论是“趟马”的矫健,还是“开打”的利落,都展现出花木兰作为“巾帼英雄”的独特气质,同时又保留女性角色的细腻情感,让人物既有“铁骨”又有“柔情”。

1951年,常香玉带领“香玉剧社”在全国巡回演出《花木兰》,并将演出收入全部捐献给志愿军,购买一架“香玉剧社号”战斗机,这一义举不仅让《花木兰》的艺术价值与社会影响达到顶峰,更将花木兰“保家卫国”的精神与常香玉本人的家国情怀紧密相连,她曾说:“演花木兰,不仅是唱戏,更是践行她的精神。”这种“台上演戏、台下践行”的艺术追求,让《花木兰》超越了单纯的戏曲作品,成为激励一代又一代中国人的精神符号。

《花木兰》的艺术成就,离不开常香玉对豫剧艺术的革新与贡献,她将传统戏曲与现代审美相结合,使豫剧这一地方剧种走向全国,甚至影响了中国戏曲的发展方向,通过《花木兰》,常派艺术确立了“以情带声、声情并茂”的演唱原则,以及“生活化、性格化”的表演风格,为戏曲人物塑造提供了新的范式,时至今日,常香玉版《花木兰》仍是豫剧舞台上的经典剧目,其唱段被广泛传唱,人物形象深入人心,成为中国文化对外交流的重要名片。

《花木兰》艺术特色与创新点

| 艺术元素 | 具体表现 | 创新点 |

|---|---|---|

| 剧本改编 | 强化“家国情怀”与“女性觉醒”,弱化传统“孝道”主题 | 结合时代精神,赋予古典人物现代意识 |

| 唱腔设计 | 融合“豫东调”与“豫西调”,刚柔并济,形成独特的“常派”声腔 | 根据人物心境变化调整声腔,增强戏剧表现力 |

| 表演风格 | 突破旦角程式,融入武生身段,兼具英气与柔情 | 实现“文武兼备”的旦角表演突破 |

| 社会影响 | 演出收入捐献“香玉剧社号”战斗机,践行花木兰精神 | 将艺术创作与社会责任结合,拓展戏曲的社会功能 |

相关问答FAQs

Q1:常香玉为什么选择在20世纪50年代初改编《花木兰》?

A1:这一选择与时代背景紧密相关,新中国成立初期,社会亟需弘扬民族精神、激励人民建设的艺术作品,花木兰“保家卫国”“男女平等”的形象,契合了当时倡导的爱国主义与妇女解放思想,常香玉希望通过改编,让这一经典人物焕发新的时代生命力,同时以艺术形式响应国家号召,传递正能量。

Q2:常香玉版《花木兰》与其他版本相比,最突出的艺术特色是什么?

A2:最突出的特色是“声情合一”的唱腔革新与“文武兼备”的表演突破,在唱腔上,她打破豫剧流派界限,将“豫东调”的明快与“豫西调”的深沉融合,创造出既能表现少女柔美、又能展现英雄气概的“常派”声腔;在表演上,她突破传统旦角以“唱功”为主的局限,融入武生的身段与动作,使花木兰的形象既有女性的细腻情感,又有战士的矫健英姿,实现了人物塑造的立体化与时代化。