中国戏曲,历经千年沉淀,是中华文化的活态密码,在当代教育语境下,戏曲课老师扮演着文化传承者、艺术引路人与教育创新者的多重角色,他们以专业素养为基,以教育热忱为焰,让传统戏曲在年轻一代心中焕发新生。

戏曲课老师的多重角色:从“技艺传授”到“文化唤醒”

戏曲课老师的工作远不止于教唱腔、练身段,更是一场跨越时空的文化对话,作为文化传承者,他们需系统掌握戏曲史论、剧种特性与经典剧目,如京剧的“西皮二黄”、昆曲的“水磨腔”、越剧的“弦下调”,理解程式化表演背后的文化逻辑——兰花指”的柔美源自古代女性的仪态,“甩发功”的激昂则承载着人物的情感爆发,作为教育引导者,他们要打破“戏曲=老古董”的刻板印象,用学生能共情的方式解读戏曲:比如用《穆桂英挂帅》讲“巾帼不让须眉”的家国情怀,用《牡丹亭》说“情至深处生生死死”的浪漫主义,让戏曲中的人文精神与当代青年价值观共鸣,作为艺术实践者,他们需具备扎实的舞台功底,能示范“云手”的圆融、“台步”的稳健,甚至指导学生体验“勾脸谱”“穿戏服”,让抽象的“唱念做打”变得可触可感。

核心能力体系:专业知识与教育智慧的融合

优秀的戏曲课老师,需构建“三维能力模型”,以应对教学的复杂需求。

(一)深厚的专业素养:扎根传统,守正出新

戏曲是一门“综合艺术”,老师需通晓“四功五法”——唱(发声技巧、情感表达)、念(韵白、方言韵味)、做(身段、表情)、打(武打套路),以及手、眼、身、法、步的协调,要熟悉不同剧种的审美差异:京剧的“大气磅礴”、川剧的“幽默风趣”、粤剧的“婉转细腻”,避免教学中的“一刀切”,教北方学生学秦腔“高亢激越”时,需强调“丹田发力”;教南方学生学黄梅戏“清新明快”时,则侧重“咬字的柔美”,还需关注戏曲的当代发展,如新编历史剧《曹操与杨修》、现代戏《骆驼祥子》的创新表达,让传统艺术“活”在当下。

(二)创新的教学方法:让戏曲“潮”起来

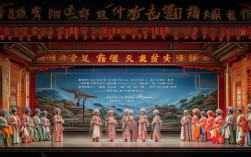

面对Z世代学生,戏曲课老师需打破“老师讲、学生听”的单向模式,设计“沉浸式+互动式”课堂,用“戏曲元素混搭”激发兴趣:将京剧脸谱与潮牌设计结合,用Rap改编《苏三起解》唱段,或让学生用戏曲身段拍摄短视频,在“身段体验”环节,可设置“角色扮演”任务——分组演绎《三岔口》的摸黑打斗、《贵妃醉酒》的醉态步法,在实践中理解“无实物表演”的写意美学,善用数字技术:通过VR设备让学生“走进”清代戏楼,用AI分析唱腔音准,或播放名家名段对比视频(如梅兰芳与张火丁的《贵妃醉酒》),直观感受艺术流派的差异。

(三)文化情怀与育人自觉:以戏化人,以美育人

戏曲课的本质是“人的教育”,老师需深挖戏曲中的道德教化与审美价值,锁麟囊》中“富不忘贫”的善良,《赵氏孤儿》中“舍生取义”的气节,《花木兰》中“保家卫国”的担当,引导学生树立正确价值观,在教授《打金砖》时,不仅要讲刘秀的悔恨,更要讨论“责任与代价”;在教《梁祝》时,可延伸讨论“封建礼教与人性解放”,让戏曲成为学生思考人生的“镜子”。

挑战与应对:在传承与创新中寻找平衡

当前,戏曲课教学面临诸多现实挑战:学生兴趣不足、传统程式与现代审美的冲突、教学资源匮乏等,对此,戏曲课老师需灵活应对:

- 破解“兴趣壁垒”:从学生熟悉的文化切入,比如用《王者荣耀》中的“京剧皮肤”讲解脸谱颜色(红表忠义、黑表刚直),用电影《霸王别姬》串联京剧发展史,让“老艺术”对接“新潮流”。

- 平衡“传统与创新”:保留戏曲核心程式(如京剧的“西流水”板式、昆曲的“一字板”),同时在内容上贴近生活——鼓励学生创编校园戏曲小品,用唱段表达学习压力、友谊等青春话题,让戏曲成为“年轻人的语言”。

- 整合“社会资源”:联动非遗传承人进校园,邀请老艺人现场示范“刀马旦”的扎枪技巧;组织学生走进剧场看戏,或参与戏曲夏令营,在实践中感受戏曲的魅力。

传承的意义:让戏曲成为文化自信的种子

戏曲课老师的工作,不仅是在教一门艺术,更是在播撒文化的种子,当学生学会用戏曲的方式表达情感,理解“写意”“虚拟”的美学智慧,他们便掌握了与传统文化对话的钥匙,这种“文化自觉”,正是构建文化自信的基础——正如一位老师所说:“我不需要每个学生都成为戏曲演员,但我希望当他们未来听到《二进宫》的唱腔时,能感受到其中的家国情怀;看到戏曲演员的扮相时,能欣赏到这份跨越千年的美。”

相关问答FAQs

Q1:戏曲课如何吸引对传统艺术不感兴趣的学生?

A:关键在于“找到连接点”,降低入门门槛,从学生熟悉的元素切入,比如用流行歌曲改编戏曲唱段(如周杰伦《霍元甲》融合京剧元素),或用动漫角色类比戏曲行当(如《火影忍者》的鸣人像“小生”,佐助像“武生”),增加互动体验,比如让学生设计自己的戏曲脸谱(结合性格特点,用颜色表达情绪),或分组进行“戏曲小剧场”创作(用课本剧片段加入戏曲唱念),展示戏曲的“酷感”——比如戏曲武打的“高难度动作”(翻跟头、耍花枪)、戏曲服饰的“精美刺绣”,让学生直观感受传统艺术的魅力,打破“枯燥”的刻板印象。

Q2:戏曲课老师如何处理不同剧种的教学侧重点?

A:需遵循“因地制宜、循序渐进”原则,对于地域特色剧种(如秦腔、豫剧、粤剧),可结合当地文化背景教学:在陕西教秦腔时,带学生参观秦腔博物馆,讲解“吼”背后的黄土文化;在广东教粤剧时,用粤语唱段练习“咬字”,结合岭南音乐(如粤剧锣鼓)感受地方韵味,对于全国性剧种(如京剧、昆曲),则侧重“共性规律”与“经典传承”:京剧先教“西皮流水”的节奏感,再学《铡美案》的包公形象;昆曲从“水磨腔”的发音技巧入手,再体验《牡丹亭·游园》的婉约身段,可开展“剧种对比课”,让学生欣赏京剧的“大气”与昆曲的“细腻”,理解“百花齐放”的戏曲文化多样性。