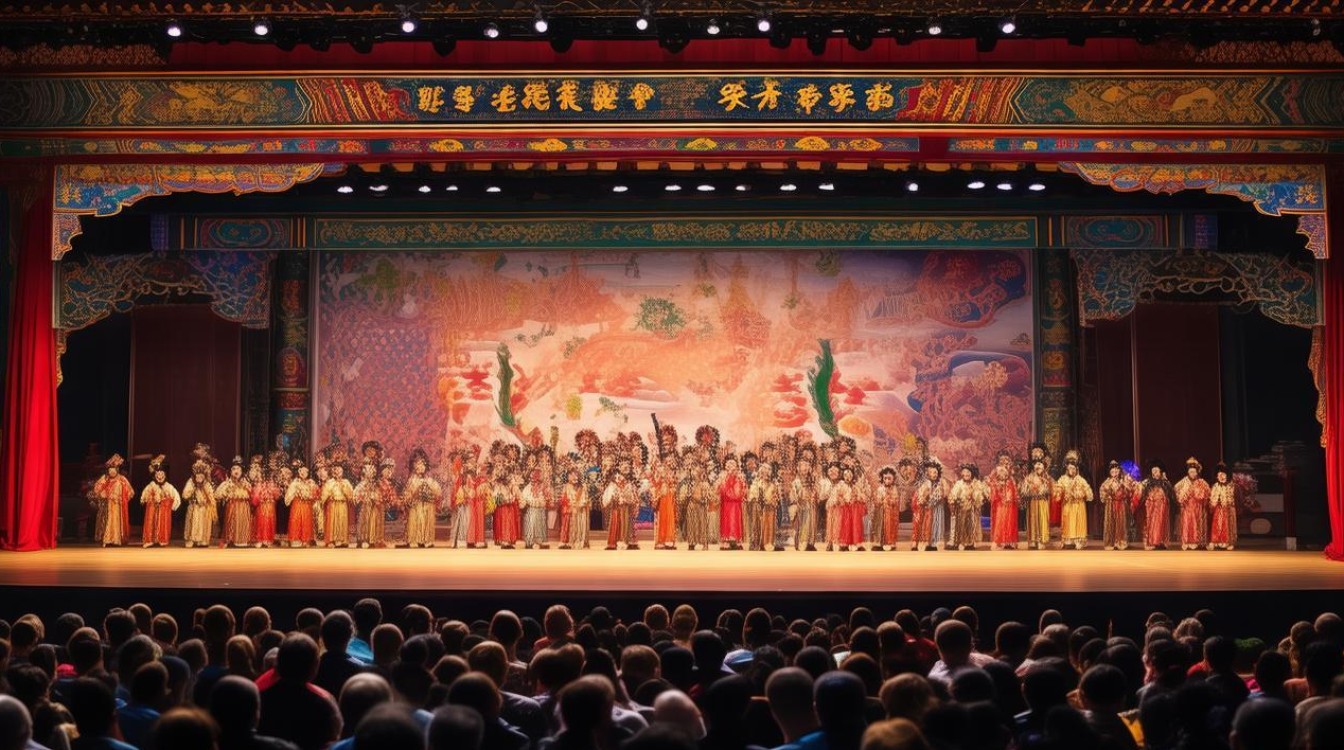

邢台,这座位于冀南平原的历史文化名城,自古便是中原文化与燕赵文化交融碰撞的重要地带,其戏曲民俗文化更是这片土地上绽放的绚丽奇葩,从明清时期的社火庙会,到今日的非遗传承舞台,邢台戏曲始终与当地百姓的生活紧密相连,承载着民风俚俗、伦理情感与集体记忆,成为地域文化不可或缺的精神标识。

历史渊源:从民间土壤中生长的艺术之花

邢台戏曲的萌芽可追溯至宋元时期的“勾栏瓦舍”,当时说唱艺术与民间歌舞在此地已初具雏形,明清时期,随着晋商、鲁商的往来,山西梆子、河南梆子等剧种传入邢台,与本地方言、民歌、秧歌相融合,逐渐形成了独具特色的“邢台梆子”(又称老调梆子),据《邢台县志》记载,清乾隆年间,邢台城内已出现“四喜班”“和顺班”等专业戏班,常在庙会、节庆期间演出《穆桂英挂帅》《辕门斩子》等剧目,吸引了十里八乡的观众,民国时期,邢台戏曲迎来发展高峰,不仅涌现出“金铃坠”“玉麒麟”等知名演员,还衍生出丝弦、坠子戏、平调落子等地方剧种,形成了“梆子为主,多剧种并存”的格局。

民俗活动:戏曲与生活的深度交融

在邢台,戏曲从来不是孤立的艺术,而是民俗活动的“灵魂载体”,每逢传统节日或庙会,戏曲表演便成为不可或缺的环节,农历正月十五的“火神庙会”,邢台各县区会组织戏班连续三天“唱大戏”,剧目多为《赵氏孤儿》《天波楼》等历史故事,既是对神明的敬奉,也为百姓提供了精神娱乐;婚丧嫁娶中,戏曲更是承载着礼仪功能——富裕人家会请戏班唱“三天四夜”的“喜戏”,剧目以《龙凤呈祥》《花为媒》等吉祥戏为主;丧葬仪式则多演《目连救母》《二十四孝》等劝善戏,用艺术形式传递孝道伦理,邢台农村还有“秋后唱戏”的习俗,即丰收后村民集资请戏班演出,以酬谢土地神与祖先,这种“以戏为乐,以戏为敬”的民俗,让戏曲真正融入了百姓的日常。

艺术特色:方言韵律中的地域风情

邢台戏曲的魅力,首先体现在其鲜明的地域语言特色上,无论是邢台梆子的“硬起音”“甩腔”,还是丝弦的“慢板吟唱”,均以邢台方言为基础,保留了冀南地区“尖字”“团字”的发音特点,唱词通俗生动,充满生活气息,邢台梆子传统剧目《借当》中,女主角的唱词“巧梳妆,巧打扮,巧梳一个元宝纂”,用“巧”字重复强调,既符合口语习惯,又凸显了人物性格,表演形式上注重“唱、做、念、打”的融合,尤其是武戏场面,如《三岔口》的“打出手”、《雁翎甲》的“变脸”等,动作夸张而富有张力,充分展现了北方戏曲的豪放风格,剧目内容多取材于历史演义、民间传说,既有《杨家将》《岳母刺字》等忠义故事,也有《小二黑结婚》《刘巧儿》等现代戏,既传递了传统价值观,又贴近时代生活。

主要剧种与代表剧目一览

| 剧种名称 | 形成时期 | 唱腔特点 | 代表剧目 | 流行区域 |

|---|---|---|---|---|

| 邢台梆子(老调梆子) | 明末清初 | 高亢激越,尾音拖长,善表现悲壮情感 | 《调寇》《潘杨讼》《忠烈图》 | 邢台全境及周边邯郸、衡水部分地区 |

| 丝弦 | 清乾隆年间 | 旋律细腻,板式多变,以“二板”“慢板”见长 | 《空城计》《白蛇传》《窦娥冤》 | 邢台市区及平乡、南宫等县市 |

| 坠子戏 | 清末民初 | 吸收坠子书唱腔,语言通俗,生活气息浓厚 | 《三进士》《吕蒙正赶考》《回杯记》 | 巨鹿、广宗、威县等冀南地区 |

| 平调落子 | 20世纪50年代 | 融合平调与落子,曲调欢快,适合现代题材 | 《江姐》《小二黑结婚》《朝阳沟》 | 邢台东部平原地区 |

传承现状:在守正创新中延续文脉

近年来,随着城市化进程加快和娱乐方式多元化,邢台戏曲面临传承人老龄化、观众减少等挑战,为此,当地政府与文化部门采取了一系列保护措施:2006年,“邢台梆子”被列入首批国家级非物质文化遗产名录;2010年起,在中小学开设“戏曲进校园”课程,让孩子们接触传统戏曲;鼓励创作现代戏,如反映脱贫攻坚的《太行新曲》、歌颂抗疫精神的《逆行者》等,让戏曲内容贴近时代,邢台还定期举办“戏曲文化节”“青年演员大赛”,通过短视频平台直播演出,吸引年轻观众关注,这些举措,为古老的邢台戏曲注入了新的生机。

相关问答FAQs

Q1:邢台戏曲民俗文化中,有哪些独特的习俗与禁忌?

A:邢台戏曲习俗中,最独特的是“破台”仪式——新戏班首次演出前,需由主演扮演“开台神”(如姜子牙),在舞台上撒五谷、念咒语,以驱邪纳吉;禁忌方面,戏班演出期间忌“吹口哨”(传说引鬼入台)、忌“翻箱倒柜”(寓意戏班散伙);观众看戏时忌“鼓倒掌”(表示对演员不敬),若遇精彩唱段,需以“喝彩”代替鼓掌,如“好!”“妙!”等,这些习俗体现了戏曲艺人对舞台的敬畏及百姓对艺术的尊重。

Q2:如何让更多年轻人了解并喜爱邢台戏曲?

A:要让年轻人爱上邢台戏曲,需在“守正”与“创新”中找到平衡:可通过短视频平台将经典唱段改编成“戏曲+流行音乐”的融合版本,或制作动画戏曲短片,用年轻人喜闻乐见的形式传播;在学校开设戏曲社团,组织“小戏迷”夏令营,让孩子们体验戏曲化妆、身段表演;结合文旅打造“戏曲主题旅游”,如参观戏班旧址、体验“一日戏班”生活,让年轻人从“旁观者”变为“参与者”,在沉浸式感受中体会戏曲的魅力。