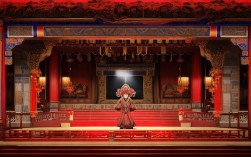

京剧《楚宫恨》是传统戏曲中取材于春秋时期楚国宫廷悲剧的经典剧目,以其跌宕起伏的剧情、鲜明的人物形象和深沉的情感张力,成为京剧舞台上久演不衰的代表作,该剧以历史为骨,以人性为魂,通过宫廷争斗中的爱恨情仇,展现了权力与欲望对人性的扭曲,也寄托了民众对忠良遭嫉、善恶有报的朴素情感。

故事背景设定在春秋时期的楚国,时值楚庄王熊旅在位,庄王初即位时沉迷酒色,三年不问朝政,后在忠臣伍举、苏从的劝谏下幡然醒悟,奋发图强,成为“春秋五霸”之一,宫廷之内,权力的暗流从未停歇,庄王宠妃马昭仪,出身贵族,贤德淑慧,深得庄王信任,并诞下嫡子熊商,马昭仪不仅悉心照料太子,更时常以古训劝谏庄王勤政爱民,本应是后宫典范,却因其得宠与贤德,遭到另一宠妃郑袖的嫉妒与构陷。

郑袖工于心计,善于揣摩庄王心意,她表面与马昭仪姐妹相称,暗地却设计离间,恰逢太子熊商年长,需选师傅教导,郑袖趁机举荐自己的亲信,并散布谣言称马昭仪欲借太子之位干预朝政,甚至诬陷马氏与朝臣有私,庄王虽对马昭仪情深义重,但在郑袖日复一日的挑拨与“证据”面前,渐渐心生疑窦,边关战事吃紧,庄王亲征,郑袖趁机勾结内侍,伪造马昭仪“行巫蛊之术、诅咒君王”的罪证,并买通宫人作伪证,庄王震怒,不顾马昭仪的百般辩解与太子下跪求情,下旨赐死马昭仪,废黜太子熊商,贬为庶人。

马昭仪含冤入狱,面对即将降临的厄运,她悲愤交加却始终不改刚烈本性,在狱中,她写下血书,托忠心老太监转交给庄王,字字泣血,句句含冤,既诉说自己对庄王的深情与对楚国的忠诚,也揭露了郑袖的阴谋,数日后,庄王凯旋,却在宫中发现郑袖与构陷马昭仪的宫人密谋加害太子,这才恍然大悟,意识到自己中了奸计,为时已晚——马昭仪已饮下毒酒,香消玉殒,庄王抱着马昭仪的尸身痛不欲生,追悔莫及,而太子熊商早已在忠臣的保护下逃出宫外,流亡他乡,庄王处死郑袖及其党羽,但这场因猜忌与欲望引发的宫廷悲剧,已成为楚国宫廷无法抹去的伤痛,也让“楚宫遗恨”成为后世警示权欲熏心的典故。

剧中主要人物性格鲜明,命运多舛,构成了强烈的戏剧冲突,马昭仪的贤德与刚烈、庄王的雄才与昏聩、郑袖的阴险与毒辣,通过京剧的唱、念、做、打展现得淋漓尽致,马昭仪在狱中“反二黄”唱段,旋律悲怆婉转,唱词“恨只恨郑袖贼心肠狠毒,叹只叹楚宫中是非不分”,将她的悲愤与绝望表达得入木三分;庄王在真相大白后的“西皮导板”,则通过激昂的唱腔与身段,展现其悔恨交加的复杂心境。

作为京剧传统剧目,《楚宫恨》在艺术上融合了京剧的多种表现手法,服装上,马昭仪的素色宫装象征其高洁品格,郑袖的艳丽服饰凸显其张扬跋扈;脸谱中,郑袖的白脸暗示其奸诈,庄王的俊扮则体现其帝王身份;身段表演上,马昭仪的“跪步”“甩袖”等动作,生动刻画了含冤受屈时的痛苦与不屈,这些艺术元素的巧妙结合,使该剧既有历史的厚重感,又有戏曲的审美价值,成为观众了解春秋历史与京剧艺术的生动载体。

相关问答FAQs

Q1:京剧《楚宫恨》与历史记载中的“楚庄王灭烛绝缨”故事有何关联?

A1:两者均取材于楚庄王时期的历史背景,但情节并无直接关联。“楚庄王灭烛绝缨”讲述的是楚庄王宴饮时,一将领趁醉调戏妃子,妃子扯断其缨帽,庄王却下令灭烛,不予追究,后该将领在战场上拼死报恩的故事,体现了楚庄王的宽容与用人智慧,而《楚宫恨》聚焦于后宫争斗,核心矛盾是奸妃构陷忠良,主题更偏向对人性阴暗面与权力异化的反思,两者是同一历史时期的不同叙事。

Q2:京剧《楚宫恨》中马昭仪这一角色为何能引发观众共鸣?

A2:马昭仪的共鸣点在于其“贤德遭嫉、含冤而死”的悲剧命运,她集传统女性的美德于一身——对君主忠诚、对子嗣慈爱、对国家关切,却因他人的嫉妒与君主的猜忌而毁灭,这种“好人没好报”的悲剧冲突,触动了观众对公平正义的朴素追求;她在绝境中刚烈不屈的精神,以及对真相的执着坚守,也体现了人性的光辉,使其成为京剧舞台上极具感染力的悲剧女性形象。