豫剧,作为中原大地的文化符号,曾以“铿锵的梆子声”唱响大江南北,是无数人记忆里的乡音,随着时代浪潮的冲刷,这门古老艺术正面临观众流失的困境——剧场里白发苍苍的观众越来越多,年轻面孔却寥寥无几;电视戏曲频道收视率逐年下滑,短视频平台上豫剧内容的点赞量远不及流行舞曲,豫剧观众越来越少,不仅是艺术形式的生存危机,更是传统文化传承的警钟。

豫式观众萎缩的背后,是多重因素交织的结果,从传播环境看,娱乐方式极大丰富:短视频、影视剧、电竞等碎片化娱乐占据年轻人大量时间,戏曲“慢节奏、重程式”的特点在快消时代显得格格不入,从艺术本身看,传统豫剧题材多聚焦历史故事、才子佳人,与现代生活距离较远,唱腔念白的方言门槛也让非豫语地区观众望而却步,更关键的是,传承断层明显:老一辈艺人逐渐退出舞台,年轻演员成长周期长、市场回报低,导致人才储备不足;而中小学戏曲教育缺失,年轻人从小缺乏接触渠道,难以产生文化认同。

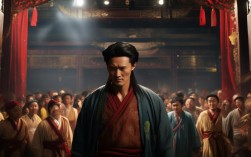

尽管困境重重,豫剧并非没有出路,近年来,不少院团开始探索“老树新枝”:在内容上,创作反映当代生活的现实题材剧目,如《焦裕禄》《全家福》等,用老腔唱新事;在形式上,融入现代舞美、灯光技术,甚至尝试与交响乐、流行音乐跨界合作;在传播上,借助短视频平台推出“豫剧小课堂”“经典唱段翻唱”,让年轻演员用更活泼的方式解读传统,河南豫剧院推出的“云剧场”线上演出,单场观看量突破百万,证明只要找到与当代观众的连接点,豫剧依然能焕发活力。

保护豫剧,不仅是保护一种艺术形式,更是守护地域文化的根脉,这需要政府、院团、社会形成合力:加大政策扶持,鼓励精品创作;推动戏曲进校园,让青少年从小感受戏曲魅力;媒体平台应多宣传豫剧文化,打破“老古董”的刻板印象,唯有如此,才能让梆子声继续在新时代回响。

FAQs

问题1:豫剧观众老龄化严重,仅靠老年观众支撑,未来还有发展空间吗?

解答:老年观众是豫剧的“压舱石”,但不是“天花板”,近年来,“青春版”豫剧、年轻演员的创新演绎已在高校、年轻群体中引发关注,河南豫剧院“95后”演员用流行唱法改编《花木兰》选段,在短视频平台获得千万播放量,证明年轻人并非不爱豫剧,而是需要“听得懂、喜欢看”的呈现方式,只要创新内容与传播,豫剧完全能吸引新观众。

问题2:有人说豫剧创新会失去“原味”,这种担忧有道理吗?

解答:创新不等于“颠覆传统”,豫剧的精髓在于唱腔的韵味、故事的人文精神,创新应是在保留内核基础上的形式革新,程婴救孤》在保留梆子板式的同时,优化叙事节奏;《穆桂英挂帅》融入现代舞美,却不减英雄气概,这种“守正创新”既能让老戏迷认可,又能让新观众接受,才是传承的正道。